はじめに

皆さんは「テン」という生き物をご存知ですか?

テンは古くから日本にいる動物なのですが、タヌキやキツネ、イタチなどと比べると一般的な知名度は低いかと思います。

しかし他の野獣と同様に、時にテンは人間の生活エリアへとやって来ては、さまざまな害獣被害をもたらし得る動物なのです。

今回のコラムでは、実際にテンによる害獣被害に遭った、あるいはその可能性があるという方に向けて、適切な対処を行うための予備知識を解説いたします。

どうぞ最後までご覧ください。

少し前からウチの家の庭にフンが落ちてて、最近敷地を出入りする動物を見かけたのよ!

遠巻きに見たから何の動物かハッキリしないけど、シルエットはイタチに似てたわね‥。

調べたらイタチによく似た”テン”って生き物がいるのね。知らなかったわ。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

テンの基礎情報

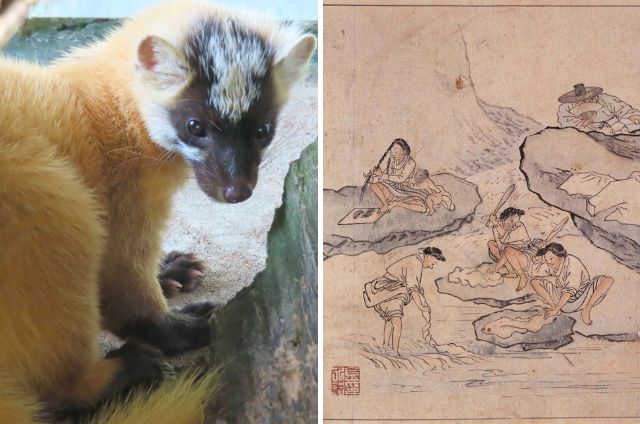

テンは、哺乳綱ネコ目(食肉目)イヌ亜目イタチ科テン属に分類される食肉類で、分類の通りイタチによく似ています。

しかし、外見や生態の一部にはイタチと異なる部分も存在するため、そういった点に注意しながら以下の基礎情報を見ていきましょう。

形態

サイズ

亜種によって異なりますが、一般的には以下のようになります。

- 体長:テンの全長は約44~55センチメートルです。オスよりもメスの方がやや小さめです。

- 尾長:17〜25センチメートルほどです。

- 体重:テンの重さは約0.9~1.5キログラムです。

外見的特徴

一般的なものは毛の色は赤みがかった茶色や黒っぽい茶色で、季節によって色が変化します。

顔や足は黒色で、首から胸にかけてはオレンジ色や白色の模様があります。

生態

繁殖

テンは夏季に交尾を行い、翌年の4~5月に樹洞などの巣で2~4頭の幼獣を産みます。

妊娠期間は約8ヶ月ですが、受精卵の着床が遅れる現象が稀に起こります。

また、テンは一夫多妻で、雄は繁殖期には数頭の雌と交尾するが、非繁殖期には育児には関与せず、雌が単独で仔を育てます。

食性

テンは色々なものを食べる雑食性の動物で、虫や小さな哺乳類、鳥類、はちゅう類、りょうせい類などの動物や、果物や種などの植物を食べます。

特に森に自生するマタタビや、桑の実などの果物が好きです。

生息域

テンは日本のどこでも見られ、低い山から高い山(低山地から亜高山帯の森林)や水辺に生息し、生活しています。

最近では人間の住むところが広がってきたため、街でも見られるようになりました。

習性

行動パターン

テンは木登りが得意で、主に日の沈む夜に活動します。

多くの場合、活動範囲内に本拠地となる巣穴と、それ以外の用途(休憩など)で使用する巣穴を持っており、行動の中でこれらの巣穴を使い分けます。

また、テンは縄張り意識が強く、子育ての時期以外は単独で活動するため、テン同士での縄張りの主張といったコミュニケーショは、独特の鳴き声や糞尿による匂いで行います。

種類

日本にはホンドテン、ツシマテン、エゾクロテンの3種類が生息しています。それぞれの特徴と分布を以下に紹介します。

ホンドテン

本州、四国、九州に分布する固有亜種です。夏毛は赤茶色や暗めの茶色で、顔や手足は黒く、喉から胸部は橙色です。

冬毛は赤褐色や暗褐色で頭部が灰白色(スステン)か、黄色や黄褐色で頭部が白い(キテン)です。

また、尾の先端は白く、体長は44-55cm、尾長は17-23cm、体重は0.9-1.5kgです。

低山地から亜高山帯針葉樹林にかけて生息し、昆虫、甲殻類、小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、果実などを食べます。

交尾は主に夏季に行い、4-5月に樹洞内で2-4頭の幼獣を産みます。

ツシマテン

対馬に分布する固有亜種で、国の天然記念物に指定されています。

喉から胸部に不規則な黒い斑紋があるのが特徴です。

夏毛は茶色で、顔や四肢は黒く、喉から胸部は赤や赤褐色、黄褐色です。

冬毛も主に茶色ですが、頭部が汚白色、顔や四肢は黒褐色、喉から胸部は明るい茶色や黄褐色です。

体長は40-50cm、尾長は15-20cm、体重は0.8-1.2kgで、森林や草原に生息し、昆虫、甲殻類、小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、果実などを食べます。

夏季に交尾し、4-5月に樹洞内で1-2頭の幼獣を産みます。

近年では、開発による生息地の破壊、交通事故、ノイヌや猟犬による捕食などにより生息数が減少しています。

エゾクロテン

エゾクロテンは、その名の通り北海道に分布するテンの一種ですが、厳密には上に紹介したホンドテンやツシマテンとは異なり、同じテン属の別の種(クロテン種)に当たります。

おもな毛色は黒褐色で、喉から胸部にかけては白や明るい黄色をしています。

体長は50-60cm、尾長は20-25cm、体重は1.5-2.5kgで、森林や草原に生息し、昆虫、甲殻類、小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、果実などを食べます。

繁殖期は夏で、4-5月に樹洞内で2-5頭の幼獣を産みます。

エゾクロテンもツシマテンと同様に、毛皮の乱獲や開発による生息地の破壊などにより生息数が減少しており、絶滅危惧種に指定されています。

テンはイタチ科の中でも大型で美しい毛皮を持つ動物ですが、そのために人間に狩られたり、生息地を奪われたりしています。

テンは害獣としての側面を持ちますが、大切に保護されるべき動物であることには代わりありません。

見分け方

見た目が似ているイタチ、ハクビシンとテンの見分け方を参考までにご紹介します。

イタチ

まず、テンとイタチは同じイタチ科の動物ですが、体の大きさや毛色、尾の長さなどで区別できます。

テンはイタチよりも大きくて、体長は約40〜55cm、尾の長さは約15〜20cmほど。イタチは体長が約16〜39cm、尾の長さが約7〜21cmです。

また、テンは毛色が変わることがありますが、イタチは基本的に茶褐色です。

ちなみに、日本にはニホンイタチとチョウセンイタチの2種類のイタチがおり、それぞれで微妙に特徴が異なります。

ニホンイタチは目の周囲に濃褐色の斑紋があり、目の周辺の毛は灰色で、チョウセンイタチは目から鼻周辺に濃褐色の斑紋があり、鼻周辺から口から喉にかけて白色です。

ハクビシン

ハクビシンはイタチ科ではなく、ジャコウネコ科の動物です。

体の大きさはテンよりもさらに大きくて、体長は約60〜66cm、尾の長さは約40cmです。

毛色は灰褐色で、顔と四肢の下部は黒褐色です。額から鼻にかけて白い線が入っているのが特徴です。

フンや鳴き声

見た目だけでなく、鳴き声や糞の形状なども見分ける手がかりになります。

テンは「フィヤフィヤ」や「ギュゥギュギュ」という鳴き声を出し、糞は細長くて量が多くて臭いが強いです。

イタチは「キーキー」や「ククク」という鳴き声を出し、糞は同じく細長いですが、比較的量が少ないのが特徴です。

ハクビシンは「キューキュー」や「キーキー」という鳴き声を出し、糞は丸くて大きめで、果物や木の実などが混ざっています。

鳴き声の特徴と聞くと、ウチで出たのはどうもテン見たいね‥。

フンは細長かったからハクビシンじゃないのは確かだわ。

人間との関わり

テンは日本の在来種であり、古くから人間の生活や文化と深い関わりを持っていました。

ここでは、その一例を軽く紹介します。

毛皮資源として

テンの毛は、色が夏と冬で変わるという特徴を持っており、夏は黒ずんだ黄褐色で、冬は明るい黄褐色になります。特に冬毛のテンは、その色味から「キテン」と呼ばれますが、この毛を纏った毛皮は最高級の品とされています。

テンの毛皮は暖かくて軽く、光沢があり、そのため古くから日本では貴重な資源として利用されてきました。

江戸時代にはテンの毛皮は幕府の独占品とされ、武士や大名が着用することが許されていました。

明治時代になると、テンの毛皮は欧米にも輸出されるようになりましたが、テンの乱獲や森林の伐採などが進むと、テンの生息数は減少しました。

かつては人気を博したこれらの毛皮製品も、現在では動物愛護の気運もあり、ほとんど市場に出回らない希少な品となっています。

文化・伝承

テンは日本各地においてさまざまな伝承や信仰の対象となってきました。

テンはキツネやタヌキと同様に変化能力を持つとされ、人間に化けたり、火柱を作ったりするという話があります。

例えば、三重県伊賀地方では「狐七化け、狸八化け、貂(テン)九化け」といい、テンはキツネやタヌキを上回る変化能力を持つという伝承があります。

また、鳥山石燕の妖怪画集『画図百鬼夜行』には「鼬(イタチ)」と題した絵が描かれていますが、これはイタチではなくテンであり、イタチが数百歳を超えて特別な力をを持つ妖怪となったものとされています。

テンは縁起の良い動物とされることもあれば、悪い動物とされることもあります。

秋田県や石川県では目の前をテンが通り過ぎると縁起が悪いといい、広島県ではテンを殺すと火災に見舞われると言い伝えられ、一方で対馬に生息するツシマテンは国の天然記念物に指定されており、神聖な動物として崇められています。

ツシマテンは対馬の守り神とされ、テン神社やテン塚などが残されています。

害獣被害

農作物への被害

テンは雑食性の動物であり、ネズミや鳥などの小動物をはじめ、果物や野菜なども食べます。

テンは畑や果樹園などに出没し、リンゴ・ナシ・ミカン・ブドウといった農作物や食い荒らします。

建築物への被害

テンが住み着いてしまうと、糞尿をまき散らされることで天井にシミができ、場合によっては天井が抜けてしまうおそれがあります。

また、テンはケーブルや断熱材などをかじったり引き裂いたりすることで、火災や漏電の原因になることがあります。

さらに、テンは壁や床に穴をあけたり、屋根の瓦をずらしたりすることで、家屋の構造に影響を与えることがあります。

感染症被害

テンは可愛い見た目とは裏腹に獰猛な習性の生き物であるため、刺激されると歯や爪を使って攻撃してきます。

テンは野生動物であるため、かなりの量の細菌やウイルスを保有しています。

仮に噛みつかれたり引っかかれたしたら、ケガをするのは勿論、傷口が化膿したり感染症を発症する危険性もあります。

また、糞尿にも細菌やウイルスが大量に存在しているので、処理の際も決して直接触れないようにしてください。

住環境への被害

騒音被害:テンは繁殖期になると、人家の天井や屋根裏に侵入することがありますが、テンは夜行性で、夜になると足音や鳴き声を発します。

「フィヤフィヤー」や「ギューウーギュギュ」といったテンの高い鳴き声は、人間の睡眠を妨げる、不快な騒音になります。

悪臭被害:テンは同じ場所に糞尿をする習性があります。

肉を食べることもあるテンの糞尿はとても臭く、悪臭の影響でまともな生活を送れなくなるケースもあります。

また、テンはエサとして小動物を持ち込むことがありますが、それが腐敗して死臭がしたり、ハエやウジがわいたりすることもあります。

そうそう!ウチの庭に落ちてたフンも一箇所にまとまってたわ!

ホント酷い臭いだったから、ゴム手袋で摘んで、ゴミ袋を何重にも重ねて処分したわ。

不衛生だし、こんなのに棲みつかれたら大変よ!

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

おわりに

解説は以上になります!

謎のベールに包まれたテンという存在について、少しでも理解が深まりましたか…?

今回はテンに纏わる基礎的な情報の紹介に留まりましたが、当サイトではアライグマやイタチ、コウモリやハクビシン、ハチやノミなどの多種多様な生物や、それらの生物が引き起こす害獣・害虫被害への対処法なども取り扱っております。

機会があれば、是非そちらの方もお確かめください!

とっても参考になったわ!

迷ってたけど、やっぱり業者に駆除を依頼した方が良さそうね。

対策について解説した別のコラムがあるなら、そっちも読んでみようかしら。

コメント