- 「ネズミ捕り用のかごにパンなどのエサを置いてみたが全然つかまらない」

- 「ネズミが食べ物をあさったりドアや柱をかじったりするので本気で捕獲したい」

- 「ネズミを捕獲できるエサやネズミの好物を教えてほしい」

こんなふうに悩んでいませんか?

ネズミが屋根裏や床下などで「ドドドドド!」と走り回るとうるさくて寝られませんよね。

今回は「早くネズミを退治して安心して過ごしたい」と考えている方に、ネズミの好きな食べ物を使ってネズミを駆除する方法を解説します。

ネズミは食べることにどん欲なので好きな食べ物でおびき寄せ、粘着シートや捕獲器で捕まえたり、殺鼠剤入りの餌を食べさせたりすると効率的に駆除できます。

逆にネズミが嫌いで寄り付かなくなる食べ物やにおいもあるので、確実に駆除するためにはネズミの好きな食べ物のと嫌いな食べ物を知っておくことが大切です。

この記事では、

- ネズミが共通して好きな食べ物

- 嫌いな食べ物やにおい

- ネズミの種類・特徴と特に好きな食べ物

- 好きな食べ物を使った罠や毒エサの作り方

を紹介していきます。

自宅に居着いてしまったネズミに悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

ネズミが好きな食べ物の一覧

ネズミは雑食性で何でも食べます。

人間が口にできるものならほぼすべて食べられますし、腐ったものやカビが生えたもの、昆虫、植物の茎や葉、石けんなどもエサにしてしまいます。

ネズミは1日に自分の体重の約3分の1の量のエサを食べないと生きていけません。

とくに冬や妊娠中はさらに食べる量が増るため、ネズミは常にエサを求めて駆け回っており、特にお米や砂糖などの甘いものや高カロリーの食べ物を好みます。

ここではネズミが好きな食べ物を10個のカテゴリに分けて一覧で紹介していきます。

好きな食べ物1:「野菜類」

- じゃがいも

- にんじん

- さつまいも

- きゅうり

- かぼちゃ

- だいこん

- ほうれん草

- 小松菜

- なす

- 白菜

- 水菜

- 大豆

- 枝豆

- キャベツ

- トマト

- ブロッコリー

好きな食べ物2:「果物類」

- りんご

- バナナ

- いちご

- みかん

- 梨

- 柿

- オレンジ

- キウイ

- さくらんぼ

- パイナップル

- ブルーベリー

好きな食べ物3:「穀類・種子類」

- お米

- 小麦粉

- ごま

- 雑穀全般(ヒエ・アワなど)

- ひまわりの種

- トウモロコシ

- アーモンド

- ピーナッツ

- カシューナッツ

- クルミ

好きな食べ物4:「肉類」

- ソーセージ・ウィンナー

- ハム

- ベーコン

- サラミ

好きな食べ物5:「魚介類」

- 魚の干物

- 魚肉ソーセージ

- さつま揚げ

- かまぼこ

- かつおぶし

- 煮干し

好きな食べ物6:「油類」

- オリーブ油

- ピーナッツ油

- コーン油

- サラダ油

- ごま油

- 大豆油

- バター

- マーガリン

- ピーナッツバター

好きな食べ物7:「調味料」

- しょうゆ

- 中濃ソース

- ドレッシング

- マヨネーズ

- ケチャップ

- パン粉

- 砂糖

- 糖蜜

好きな食べ物8:「加工食品」

- 唐揚げ

- 天ぷら

- カップラーメン

- レトルトカレー

- そうめん

- 油揚げ

- チーズ

- お餅

- 鶏卵

- ジャム

- クリーム

- プロテイン

好きな食べ物9:「お菓子類」

- 食パン・菓子パン

- ポテトチップス

- チョコレート

- クッキー

- ビスケット

- 大福(※あんこ系の和菓子)

- せんべい

好きな食べ物10:「その他(人間が食べられないもの)」

- ドッグフード

- キャットフード

- 小鳥のエサ(雑穀など)

- ペットの小鳥、昆虫、観賞魚

- 観葉植物

- 植物の種・苗・球根

- 植物の葉や茎

- 有機肥料

- ゴキブリなどの昆虫

ネズミが嫌いな食べ物は?

ネズミも人間と同じように個体によって食の好みが違います。

そのため積極的に食べるもの・食べないものの差はありますが、ほかに餌がなければ何でも食べるので基本的に嫌いな食べ物はありません。

しかしそんなネズミでも比較的苦手なのが、ネギやニラなどにおいの強い食べ物です。

犬ほどではないものの、ネズミの嗅覚は人間の数倍優れているため、カンボジアではネズミの嗅覚を利用して地雷の処理が行われているほどです。

それほど嗅覚が鋭いネズミなので、

- ネギ

- 玉ねぎ

- にんにく

- チーズ

- ニラ

- わさび

- 唐辛子

などにおいが強い食べ物は苦手としています。

もちろんエサがなければ仕方なく食べることもありますが、ほかに好物のバナナやお米などがあればそちらを優先して食べます。

そのほか、ネズミは植物もエサにしますが、

- 彼岸花(ひがんばな)

- クワズイモ

- 沈丁花(ちんちょうげ)

など毒のある植物は口にしません。

また食べ物ではありませんがネズミは

- ハーブ

- ハッカ

- ラベンダー

- ミント

- ユリ

- クスノキ

などの植物の香りも苦手としていて、ネズミを近づけさせないための薬品(忌避剤)にも利用されています。

家にいるネズミは3種類。特徴と特に好きな食べ物

ネズミには大きく分けて2つの種類があります。

1つは山林や農耕地など自然の中で生活する「野ネズミ」、もう1つは人間の家に侵入して台所の食べ物を荒らしたり、夜中に屋根裏や床下で走り回ったりする「家ネズミ」です。

家ネズミには

- クマネズミ

- ドブネズミ

- ハツカネズミ

の3種類があり、人間の家に出るネズミの8~9割はクマネズミです。

家ネズミは雑食で基本的に何でも食べますが、クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミはそれぞれ食の好みが微妙に違います。

例えばドブネズミは肉も植物も両方好んで食べるので本当の意味で雑食に近いですが、クマネズミとハツカネズミは肉よりも植物系の食べ物の方を好みます。

ここではそれぞれの家ネズミの外見の特徴と特に好きな食べ物を紹介していきます。

1.クマネズミの特徴と特に好きな食べ物

クマネズミの特徴と特に好む食べ物は次のとおりです。

| 体の大きさ | ・胴体の長さ:14~20センチ ・尻尾の長さ:17~26センチ |

| 体毛の色 | ・背中は黒~茶色 ・腹周りは白色 |

| 性格 | ・臆病で警戒心が強い ・学習能力が高い ・罠にかかりにくい ・高いところが好き ・寒さに弱い |

| 外見の特徴 | ・胴体と同じかそれより長い尻尾 ・耳が大きくスマートな体型 |

| 住みつく場所 | ・ビルの高層部や民家の屋根裏など ・まれに床下に住みつくこともある |

| 特に好きな食べ物 | ・穀類、芋類、種子類など植物性の食べ物を特に好む ・例:お米、トウモロコシ、サツマイモ、ナッツ、ひまわりの種 |

2.ドブネズミの特徴と特に好きな食べ物

ドブネズミの特徴と特に好む食べ物は次のとおりです。

| 体の大きさ | ・胴体の長さ:25センチ前後 |

| 体毛の色 | ・茶褐色~灰褐色 |

| 性格 | ・気が強く乱暴 ・人間に噛み付いたり引っかいたりする ・警戒心は高いがクマネズミよりは低い ・湿気のあるところが好き ・比較的寒さに強い |

| 外見の特徴 | ・ずんぐりした太めの体型 ・家ネズミの中で最も大きい ・尻尾はクマネズミよりも短い ・体のサイズに対して耳が小さい |

| 住みつく場所 | ・床下や下水溝など ・屋根裏にいることは少ない |

| 特に好きな食べ物 | ・肉類、魚類、昆虫など動物性の食べ物を特に好む ・例:ベーコン、ハム、魚肉ソーセージ、さつま揚げ |

3.ハツカネズミの特徴と特に好きな食べ物

ハツカネズミの特徴と特に好む食べ物は次のとおりです。

| 体の大きさ | ・胴体の長さ:5~10センチほど |

| 体毛の色 | ・黒~灰褐色 |

| 性格 | ・好奇心旺盛 ・新しいものも警戒せずに興味を示す ・警戒心は家ネズミのなかで最も低い ・罠にかかりやすい ・寒さに弱い |

| 外見の特徴 | ・クマネズミの半分以下の大きさ ・家ネズミのなかで最も小さい ・尻尾は胴体と同じくらいの長さ ・体のサイズに対して耳が大きい |

| 住みつく場所 | ・自然が多い郊外や農耕地など ・物置や倉庫など |

| 特に好きな食べ物 | ・穀類、果物、野菜、種子類など植物性の食べ物を特に好む ・例:お米、トウモロコシ、バナナ、ニンジン、ひまわりの種 |

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

食べ物を使ってネズミを駆除する方法

ここからは具体的なネズミ駆除の方法を解説していきます。

基本的にはネズミの好きな食べ物でおびき寄せ、市販のネズミ対策グッズで駆除するという流れになります。

駆除方法には

- ネズミの好物+粘着シート

- ネズミの好物+捕獲器

- ネズミの好物+殺鼠剤(毒エサ)

の3パターンがあるので自宅の状況に合わせた方法を選択してください。

それでは順番に1つずつ解説していきます。

駆除方法1:「ネズミの好物+粘着シート」

ネズミの好きな食べ物で粘着シートにおびき寄せ、捕獲する方法です。

自宅に小さな子どもやペットがいて殺鼠剤を使えないときはこの方法を使いましょう。

粘着シートはネズミ駆除業者もよく使うアイテムなので信頼性が高いだけでなく、ネズミを確実に捕獲できる・捕まえたネズミを処分しやすいなどのメリットがあります。

ネズミの好物と粘着シートを組み合わせた駆除は、次の9ステップで行います。

- 食べ物を片付けて掃除をする

- ネズミの種類を特定する

- エサに使う食べ物を決める

- エサを調理する

- エサを容器に入れる

- 粘着シートとエサを置く場所を決める

- 粘着シートとエサを置く

- 仕掛けたら数日放置する

- ネズミがかかった粘着シートを処分する

それでは各ステップの詳しい内容を見ていきましょう。

ステップ1:食べ物を片付けて掃除をする

まず最初に事前準備をします。

ネズミの食べ物を断って食いつきをよくするため、おびき寄せのエサ以外で食べ物になりそうなものはすべて片付けましょう。

食べこぼし・台所周りの油汚れは掃除し、観葉植物・ペットのエサ・肥料などはすべて片付けてください。

ネズミ用の忌避剤を使っている場合はネズミがエサに寄り付かなくなる可能性があるので、一旦片付けましょう。

ステップ2:ネズミの種類を特定する

まず前章の内容を参考に、自宅にいるネズミの種類を特定しましょう。

わからない場合は「クマネズミ」としてステップを進めてください。

ステップ3:エサに使う食べ物を決める

ステップ2で決めたネズミの種類をもとに、おびき寄せのエサに使う食べ物を決めましょう。

基本的にはこれまでに紹介したネズミの好きな食べ物を使えば問題ありません。

もし台所でネズミに食べられたもの(お米やじゃがいもなど)があれば、その食べ物を好きな可能性が高いのでおびき寄せのエサに使うとより効果的です。

特になければ先に紹介した食べ物の一覧から選んで使いましょう。

ステップ4:エサを調理する

おびき寄せのエサを調理するときは、必ずビニール手袋をしてエサに人間のにおいがつかないようにしてください。

使う食べ物の種類にもよりますが、ネズミが食べやすいように0.5~1センチくらいでさいの目切りしておくといいでしょう。

ステップ5:エサを容器に入れる

ステップ4で調理したエサを容器に入れます。

エサを入れる容器は途中で破れたりしないよう、丈夫で耐水性・耐油性のある紙皿を使うといいでしょう。

またネズミ駆除専用のプラスチック皿も販売されているので予算があれば使ってみてください。

Amazonや楽天で「ネズミ駆除 毒餌皿」と検索すれば出てきます。

エサを容器に入れたらコーン油、オリーブ油、中濃ソースなど香りの強い油や調味料を数滴たらしておくとネズミをおびき寄せる効果がアップします。

ステップ6:粘着シートとエサを置く場所を決める

粘着シートとおびき寄せのエサは基本的にラットサインがある場所とその周辺に置きます。

ラットサインとはネズミの痕跡のことで例えば、

- ネズミの足跡

- 体毛

- フン・尿

- かじった跡

- 黒っぽい汚れ

などです。

ネズミは臆病な性格なので何もない広いところを突っ切って移動することはありません。

必ず部屋の隅や物かげにそって目立たないように動き回ります。

そのためラットサインを見つけるときは、

- 壁際

- 部屋の隅や角

- 家電・食器棚・家具と壁のすき間

- クローゼットや押し入れの中

- 台所下の収納

などを注意して見てください。

またネズミは壁にあいた穴やすき間から室内に侵入してくるので、

- エアコン配管が壁を貫通するところ

- 壁にあいた穴

- 和室の長押(なげし)

などに黒い汚れがついていたらネズミの侵入口になっている可能性が高いです。

上記のような場所とその周辺に粘着シートとエサを置きましょう。

ステップ7:粘着シートとエサを置く

粘着シートとエサを設置していきましょう。

設置作業をするときは必ずビニール手袋をして、粘着シートとエサに人間のにおいをつけないように注意してください。人間のにおいがつくとネズミが警戒して近寄らなくなってしまいます。

また床が油やホコリで汚れているとネズミの足に付着してシートの粘着力が落ちるので、あらかじめ掃除してきれいにしておいてください。

もし掃除をするのが難しい場合は新聞紙を敷いておくと効果的です。

エサと粘着シートを配置するときはエサを入れた容器をラットサインの近くに置き、エサを囲むように粘着シートを置いてください。

ポイントは、

- 粘着シートの上を通らないとエサにたどり着けないようにする

- エサを囲む粘着シートは2重・3重にする

の2つです。

ただし今解説している方法はエサの周りを粘着シートで囲まなければならないので、ある程度スペースが必要になるというデメリットがあります。

もし家具・家電の裏などせまい場所に置きたいときは、粘着シートの上に直接エサを置いてみましょう。

粘着シートの上に直接エサを置く方法は基本的に推奨されていませんが、実際にこの方法でネズミ駆除に成功しているケースはとても多いので試してみてください。

夏に生の食品をエサに使うと腐敗やにおいが心配という方には、ネズミのエサ付きの粘着シートがおすすめです。

Amazonなどのインターネット通販で購入できるので「ネズミ粘着シート エサ付き」と検索してみてください。

ステップ8:仕掛けたら数日放置する

粘着シートとエサを仕掛けたら3日~1周間ほど放置します。

ネズミはいつもの行動範囲にいきなり現れたエサや粘着シートを警戒するのですぐには近寄ってくれません。

ネズミの警戒心を解くには最低でも1~2日かかるので焦らず様子をみましょう。

放置中はエサや粘着シートの場所を動かさず、様子を見にいくのもなるべく避けてください。

ただし1周間たってもネズミがかからない場合はエサの中身や置き場所を変えてみましょう。

ステップ9:ネズミがかかった粘着シートを処分する

粘着シートでネズミがつかまったら駆除は成功です。

粘着シートは速やかに回収し廃棄しましょう。

回収する際はネズミに引っかかれたりしないよう、念のため軍手や厚手のゴム手袋をすると安心です。

ネズミがかかったまま粘着シートを2つにしっかり折りたたみ、ネズミの姿が見えないようにしたら生ゴミとして廃棄してください。

生ゴミなので通常は可燃ごみとして出せば大丈夫ですが、お住まいの地域や賃貸物件のルールに従って適切に廃棄しましょう。

粘着シートを使用するときの5つの注意点

粘着シートを使用するときは下記の5つに注意してください。

1.子供やペットが触れないようにする

粘着シートの粘着力は非常に強力です。扱う人はもちろんですが、小さな子供やペットが絶対触れないように注意して使用・保管しましょう。

万一粘着シートが肌についてしまったときは速やかに粘着シートをはがしてください。

肌に残った粘着剤は小麦粉など粒子の細かい粉をつけて粘着力をなくしたあと、食用油(オリーブ油・サラダ油など)を塗り込んで少しずつ落としていきます。

2.ネズミ捕り用の粘着シートを購入する

粘着シートは必ずネズミ捕り用のものを使ってください。

Amazonなどのインターネット通販では害虫捕獲用の粘着シートも販売されているので、間違って購入しないようにしましょう。

3.粘着シートは専門メーカー品を購入する

粘着シートは100円ショップでも購入できますが、なるべく大手製薬メーカーや衛生用品メーカーのものを購入しましょう。

大手メーカー製のものは10枚や20枚単位での購入となりますが、換算すると1枚あたり100円前後なので100円ショップで購入するのと大きな価格差はありません。

また100円ショップのものよりも大手メーカー製の方が耐水性や耐油性に優れていて、粘着力にも大きな差があるので確実にネズミを駆除できます。

4.粘着シートの使用温度を守る

製品によって多少の差はありますが、粘着シートの使用温度は5℃~40℃くらいが目安です。

極端に低温や高温になる場所で使うと粘着力が落ちてネズミを逃してしまうこともあるので注意しましょう。

特に真夏の屋根裏は50℃を超えることも珍しくないので、昼間に使用するのは避けた方が無難です。

5.粘着シートは屋外で使わない

粘着シートは室内でのみ使用し、屋外では絶対に使わないでください。

ベランダや庭、家の周りに粘着シートを置くと猫や犬、野鳥がかかって怪我をしたり死んでしまう恐れがあります。

これらの動物は鳥獣保護法などの法律で保護されていて、むやみに傷つけたりできませんので注意してください。

駆除方法2:「ネズミの好物+捕獲器」

粘着シートを使えない屋外に罠を仕掛けたいときや毒エサを使いたくないときは捕獲器を使いましょう。

ネズミは同じ罠を使い続けると警戒して近寄らなくなることがあるので、そういった場合は一度捕獲器に変えてみるのも効果的です。

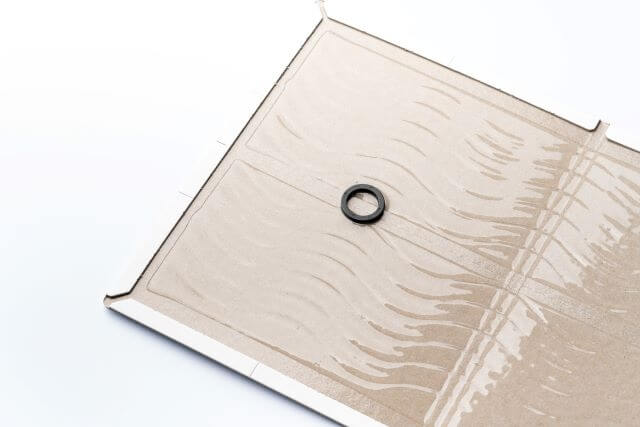

捕獲器には下の写真のようにバネ式とカゴ式の2種類があります。

捕獲器に置くエサの作り方や設置する場所は粘着シートと同じです。

エサの置き方は取扱説明書にしたがってください。

また粘着シートの場合と同じですが、捕獲器を使うときも周りにネズミのエサになるものを置かないことがポイントです。

ネズミ用の忌避剤、誘引効果がある粘着シート、毒エサなども片付けましょう。

以下に捕獲器の詳細を記載するので、自宅の状況に合った捕獲器を選んでください。

バネ式の捕獲器

エサでネズミをおびき寄せエサに食いついた瞬間、強力なバネがついた金具でクリップのようにネズミを挟み込んで捕獲します。

シンプルながら信頼性の高い捕獲器ですが、かかりが浅いとネズミがもがいて脱出してしまうこともあります。

バネ式の捕獲器はネズミに致命傷を与えるほど強力なバネを使っているので、設置するときに自分の指をはさまないよう注意してください。

ホームセンター、Amazonや楽天などのインターネット通販で購入できます。

カゴ式の捕獲器

こちらも昔から使われているネズミ捕獲器です。

あらかじめカゴのなかにおびき寄せのエサを仕掛けておき、ネズミがカゴのなかに入ると出入り口が閉じてネズミを閉じ込めるという仕組みです。

おびき寄せのエサは粘着シートの場合と同じくネズミの好きな食べ物を調理して使いましょう。

エサの調理が面倒なときは、カゴ式の捕獲器専用のエサを使うと便利です。

Amazonなどで「ネズミ捕り カゴ エサ」と検索してみてください。

カゴ式の捕獲器のデメリットとしては、

- 大きいので設置場所が限られる

- 価格が高いのでたくさん置けない

- ネズミの通り道を知っておく必要がある

などがあげられます。

捕獲器でつかまえたネズミの処分方法

捕獲器でつかまえたネズミは生きていることが多いです。

そのため逃がすか殺処分をしなければなりません。

ネズミを殺処分する場合は水が入ったバケツに捕獲器ごと沈めて水死させる方法が一般的です。

もし生き物を直接殺すことに抵抗がある場合はプロの駆除業者に依頼するか、毒エサを食べさせて死んでから処分するなどの工夫をする必要があります。

逃がす場合は必ず周辺に人の住んでいない山奥まで行って逃がすようにしてください。

ネズミには帰巣本能があるので自宅のすぐ近くで逃すとまた侵入されてしまいますし、今度は近所の別の家に侵入して迷惑をかける可能性もあるからです。

駆除方法3:「ネズミの好物+殺鼠剤(毒エサ)」

殺鼠剤を使うときは子供やペットが触れたり食べないように注意しましょう。

小さな子どもやペットがいる場合は屋根裏や床下でのみ使うか、粘着シート・捕獲器で代替してください。

ネズミの好きな食べ物と市販の殺鼠剤を混ぜて毒エサを作ります。

しかしいきなり毒エサの入った容器を置いてもネズミは警戒してなかなか食べてくれません。

そこで今回は、ネズミに無毒のエサを何度か食べさせて安心させたところで毒エサに切り替えて駆除する方法を紹介します。

これは殺鼠剤のメーカーも推奨している方法なので自力での駆除を目指す方はぜひ参考にしてください。

今回紹介する駆除方法は以下の10ステップです。

- ネズミのエサを片付ける

- 種類を特定する

- 使う殺鼠剤を決める

- 無毒のエサを何にするか決める

- 無毒のエサを作る

- 無毒のエサを設置する

- 最も食べられたエサで毒入りのエサを作る

- 毒エサ設置後は放置して減ったら補充する

- エサが減らなくなったら駆除完了

- ネズミの死がいを回収する

それでは順番に1ステップずつ解説していきます。

ステップ1:「ネズミのエサを片付ける」

先に解説した粘着シートや捕獲器のときと同様、ネズミのエサになる残飯やペットの餌などは1~2日前に片付けましょう。

エサを事前に断ち、ネズミを空腹状態にすることで用意したエサへの食いつきをよくさせます。

また忌避剤やエサ付きの粘着シートを設置している場合はそちらも片付けておいてください。

ステップ2:種類を特定する

前の章を参考に自宅のネズミの種類を特定しましょう。

分からなければ「クマネズミ」としてステップを進めてください。

ステップ3:使う殺鼠剤を決める

次に殺鼠剤の種類を決めます。

ネズミのなかには従来の殺鼠剤が効きにくいスーパーラットもいるので、スーパーラットにも対応した殺鼠剤を選びましょう。

殺鼠剤はAmazonや楽天などのインターネット通販やホームセンターなどで購入できます。

次に殺鼠剤のタイプですが、殺鼠剤には粉末と固形(顆粒)の2つがあります。

粉末の殺鼠剤は片栗粉やベビーパウダーのように細かい粉なので食べ物と混ぜやすいのがメリットですが、空中に舞いやすいので取り扱いに注意が必要です。

粉末の殺鼠剤を使うときは必ず長袖・マスク・ゴム手袋などの保護具を着用して吸い込んだり肌に触れたりしないようにし、玄関の土間やガレージなど周囲に舞っても大丈夫な場所で作業してください。

固形の殺鼠剤はあらかじめネズミの好きな食べ物の成分が配合されていてそのまま置いて使えるものが多いですが、固形のため食べ物と混ぜて使うには向きません。

もし固形の殺鼠剤を使いたい場合は、無毒のエサを扱う工程は必要ないのでステップ8から読み進めてください。

ステップ4:無毒のエサを何にするか決める

次に無毒のエサにする食べ物を決めます。

この段階ではあまり深く考える必要はないので、前の章で紹介したネズミの好きな食べ物一覧のなかで家にあるものを使えば大丈夫です。

今回のように無毒のエサを設置する目的は、

- ネズミを安心させる

- 好きな食べ物をピンポイントで知る

- 食べ物を食べに来る場所を把握する

の3つです。

そのため1種類ではなく先の一覧表から4~5種類の食べ物を選んで設置しましょう。

ステップ5:無毒のエサを作る

ステップ4で選んだ食べ物を0.5~1センチくらいでさいの目にして容器に入れます。

作業するときは人間のにおいがエサにつかないよう、ビニール手袋などを着用してください。

エサを入れる容器ですが、最初から最後まで同じものを使うので耐久性を重視して選ぶのがベストです。

粘着シートのところでも紹介したネズミ駆除専用の小皿、または耐水性・耐油性のある丈夫な紙皿を使いましょう。

ステップ6:無毒のエサを設置する

ステップ5で用意した無毒のエサを屋根裏や床下などのネズミが出るところに設置します。

1ヶ所だけでなくできるだけ多くの場所に設置すると効果的です。

設置する場所は粘着シートのときと同じく、

- ネズミのフン・尿

- 体毛

- 足跡

- かじった跡

- 黒い汚れ

などのラットサインがある所です。

ラットサインは壁際、部屋の隅や角、押入れやクローゼットの中、台所のシンク下の収納、家電や家具の裏などにあることが多いので探してみてください。

ラットサインがない場合でも上記のような場所に無毒のエサを置きましょう。

無毒のエサを設置したら2~3日放置します。

ネズミが警戒してしまうので頻繁に様子を見に行くのは避けてください。

ステップ7:最も食べられたエサで毒入りのエサを作る

無毒のエサを2~3日放置したあと、エサの減り具合を確認しましょう。

最も減りが多いエサが一番好きな食べ物なので、それを使って毒エサを作ります。

あとから同じ場所に毒入りのエサを置くので印をしておき、無毒のエサはすべて片付けましょう。

最も減りが多かった食べ物を小さくカットし、殺鼠剤とともにビニール袋に入れて口を閉じてよくふってください。

殺鼠剤が食べ物にむらなくまとったら、無毒のエサを入れていた容器に盛り付けて完成です。

粉末の殺鼠剤は空中に舞いやすいので長袖・マスク・ゴム手袋などの保護具を着用してから作業してください。

ステップ8:毒エサ設置後は放置して減ったら補充する

毒入りのエサを無毒のエサと同じ場所に置きます。

置き場所を変えてしまうとネズミが警戒して近寄らなくなるので注意してください。

設置後は放置して様子を見つつ、エサが減っていたら毒エサを補充しましょう。

【放置して様子を見る→エサが減っていたら補充する】という作業を3日~7日間くらい続けてください。

この間まったく食べない毒エサは片付けてしまって大丈夫です。

殺鼠剤はネズミに警戒されないようジワジワと効いてくるものが多く、効果が出るまで数日かかるので慌てず待ちましょう。

ただし一週間以上たってもまったく毒エサが減らないときは、置く場所を変えたり食べ物を変えてみたりしてください。

ステップ9:エサが減らなくなったら駆除完了

設置した毒エサが減らなくなり、ネズミの鳴き声や足音もしなくなったら駆除は完了です。

設置した毒エサはすべて片付けましょう。

ステップ10:ネズミの死がいを回収する

毒エサでネズミの駆除に成功したら、必ずネズミの死がいを回収しましょう。

死がいの回収なんて気分の良いものではありませんが、駆除に成功しても絶対にネズミの死がいを放置してはいけません。

ネズミの死がいが腐敗して悪臭(死臭)やダニ・ノミが大量に発生するなどの二次被害が起こる可能性があるからです。

死んだネズミの体液が天井や壁に染み込んで汚れてしまい交換工事が必要になったり、ひどい悪臭で部屋を使えなくなったりするなど、ネズミがいたときより被害がひどくなることもあります。

気が進まないかもしれませんが、死がいの回収作業は必ず行ってください。

重点的にチェックする場所は、

- 屋根裏や床下

- 台所の収納や引き出しの奥

- クローゼットやタンスの中

- 冷蔵庫や洗濯機の裏

などです。

またネズミは死期が近くなると屋外の草むらや下水溝、川辺、土の中など人目につかないところへ移動してから死ぬ習性があります。

そのため毒エサを食べて衰弱したネズミはフラフラと明るいところに出てくることが多く、家の庭や草むらなどで死んでいることもあるので、こちらも忘れずにチェックしてください。

しかしあちこち探しても見つからず、屋根裏や床下のせまいすき間の中、壁の中など人の手が届かないところで死んだままになってしまうケースもあります。

毒エサを使ったネズミ駆除は基本的に死がいの回収作業もセットになるため、

- 屋根裏や床下に入るのが怖い

- ネズミの死がいを回収できる自信がない

という場合は粘着シートや捕獲器で捕まえるか、プロの駆除業者への依頼を検討してみてください。

毒エサは粘着シートと組み合わせるのがおすすめ

毒エサは駆除効果は高いですが、単体で使うと上記のような二次被害を起こしてしまうこともあります。

じつはプロのネズミ駆除業者でも毒エサを使うときは慎重で「ネズミの死がいを確実に回収できるとき以外は使わない」という業者もいるくらいです。

そのため毒エサは単体では使わずに粘着シートと組み合わせて使うことをおすすめします。

なぜ粘着シートと組み合わせるのかというと、毒エサを食べて衰弱したネズミは判断力・警戒心・平衡感覚が鈍っているので、普段ならかからない粘着シートにかかりやすくなるからです。

またネズミは1匹ごとに性格が異なり、例えば毒エサには見向きもしなかったのに同時に仕掛けた粘着シートにはかかったというケースも意外に多いのです。

粘着シートや捕獲器など性質の異なる罠を併用すると効率的に駆除できるのでぜひ試してみてください。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

まとめ

今回はネズミの好きな食べ物や毒エサの作り方、設置方法について解説しました。

最後にポイントをまとめます。

- ネズミは雑食で野菜、果物、肉・魚など何でも食べる

- にんにくや唐辛子などにおいが強い食べ物は苦手

- 3種類の家ネズミはそれぞれ好きな食べ物が違う

- 食べ物を使ったネズミ駆除方法は3パターン

- 罠はラットサインの近くなどネズミが出そうな場所に置く

- 二次被害を防ぐため毒エサは粘着シートと組み合わせて使う

ネズミの駆除は時間をかけて根気よくやれば自力でもできますが、中にはプロでも手を焼くほど賢いネズミもいて、好きな食べ物を置いてもまったく捕獲できないことも多々あります。

ネズミの繁殖力は非常に高く、自力での駆除を目指して試行錯誤をしている間に数が増えてしまう可能性もあるので、

- どうしても捕獲できない

- 天井裏や床下に入るのが怖い

- ネズミの姿を見たくない

- 家の中にネズミの死がいが残るのは困る

- 仕事が忙しくネズミ駆除に時間を使えない

といった場合はプロのネズミ駆除業者への依頼を検討してみてください。

当サイトを運営する一般社団法人有害鳥獣駆除・防除管理協会の加盟店では、徹底したネズミ駆除と再発防止のための施工まで対応しています。

ご相談、現地調査、お見積りは無料です(※条件あり)。

「ネズミかも?」と思ったらお気軽に問い合わせください。

コメント