害獣の一種であるネズミは、人の住まいに侵入して大切な食料を荒らします。

ネズミが侵入しにくい環境を作るには、とりわけ食べ物の取り扱いに注意が必要といえるでしょう。

また、侵入したネズミを駆除する際に、好物を織り交ぜた毒エサを設置することも有効です。

本記事では、ネズミの好物および食べ物を使ったネズミの駆除・食害を防ぐ方法を解説します。

ネズミの好物を理解することで、ご家庭で適切な対策をとることができるようになるでしょう。

目次

ネズミの好物ってなに?ネズミの種類や食性について

ネズミは雑食性のため基本的になんでも口にします。

ただし、日本にてイエネズミ(人家やその周辺に生息するネズミ類)と呼ばれるタイプは「クマネズミ」「ドブネズミ」「ハツカネズミ」の3種が基本となり、それぞれで好物が異なります。

本章では、イエネズミと呼ばれる3種の特徴や食性について解説していきましょう。

クマネズミの特徴・食性

体長15~22cmほどであるクマネズミは、ネズミのなかでも小さな部類に入ります。

黒色もしくは茶褐色の体毛をしており、尻尾が長く、大きな耳と尖った鼻が特徴に挙げられるでしょう。

クマネズミは特に穀類(米・とうもろこし・小麦など)を好む傾向にあり、どのご家庭にも備蓄している米の保管方法には注意が必要です。

他にも、乳製品・植物の種子・果物・イモ類なども好んで食べるといわれています。

逆に、肉や魚などのたんぱく質を含む食材を好んで食べることは少ないようです。

もちろん、雑食性のため動物性たんぱく質を絶対に口にしないわけではありませんが、穀類など好物があればそちらを優先的に食す可能性が高いでしょう。

ドブネズミの特徴・食性

ドブネズミは体長18~30cmほどであり、ネズミのなかでも大柄な部類に入ります。

ただし、大きな見た目からは想像もつかないほど狭い隙間を通ることもできるため、500円程度の穴でも侵入経路となり得るでしょう。

体毛は茶色や灰色をしており、尻尾は短く・耳も小さめ、また鼻先はクマネズミと違い丸くなっています。

ドブネズミは、大きな体を成長・維持するために動物性のたんぱく質を好む傾向にあります。

肉類や魚類、ネズミの好物といわれているチーズなどが好物に挙げられるでしょう。

もちろん雑食性のため、穀物など他の食料を口にすることもあります。

なお、ドブネズミは食欲旺盛なうえに獰猛な性格をしており、体格の大きさもあって粘着シートでは捕獲が難しいため注意しておきましょう。

ハツカネズミの特徴・食性

ハツカネズミは体長5~10cmと他のイエネズミよりも小さく、ハムスターほどの大きさとなります。

黒または灰褐色の体毛・肌色の短い尻尾・大きな耳も特徴に挙げられるでしょう。

なお、ハツカネズミ=真っ白な体毛をイメージする方も多いかもしれませんが、白いハツカネズミは人為的に管理・繁殖した個体です。

(自然界でも変種が多いため、通常よりも明るい色をしたハツカネズミを見る可能性はある)

ハツカネズミは屋内より屋外に出没しやすく、乾燥した草地や田畑で見かけることが多いネズミです。

気温が下がる秋ごろにかけて、納屋・穀類のある倉庫・民家などに出没するケースが増加します。

好物として挙げられるのは、穀物・種子(米・麦・ひまわりの種など)です。他にも、野菜や虫を食べることもあります。

ハツカネズミはペットショップで目にすることも多く、ペットとしても人気がある動物です。

ただし、野生とペットショップの個体とでは生活環境・エサ・体に付着する病原菌の数や種類が大きく異なるため、野生のハツカネズミを捕まえたとしてもペットとして飼育するのはやめておきましょう。

野生のネズミは放置しない!ネズミの主な被害について

ネズミは害獣の一種であり、放置するほどその被害は拡大していきます。

本章では、ネズミがもたらす害獣被害について解説していきましょう。

騒音被害

ネズミは夜行性のため、人が寝静まる夜中に天井裏などを駆け回ります。

夜中は周囲の生活音も静かになる傾向にあり、余計にネズミが動き回る足音が気になって睡眠が阻害される恐れがあるでしょう。

ネズミは繁殖力も高いため、個体数が増えるほど騒音被害は甚大なものとなり得ます。

ものをかじることによる建物への被害

ネズミは、どんなものでもかじってしまう習性があります。

この理由は、ネズミは歯を削らないと餓死してしまうからです。

ネズミには上下のあごから「門歯」という歯が伸びており、この門歯は常に伸び続けるため、なにかをかじって門歯を削り一定の長さを保つ必要があります。

(門歯を削らないとどんどん伸びていき、いつしか門歯が邪魔をして自身でエサを食べられなくなる)

ネズミは自身の体重の約1/3のエサを食べないと生きていけないため、門歯を削ることができないとネズミはほんの数日で餓死してしまう恐れがあります。

上記のことから、ネズミは食料だけでなく建物内にある断熱材・木材・電源コードといったあらゆるものをかじっていき、お住いの建物に甚大な被害をおよぼすのです。

最悪の場合、電源コードから漏電し、火災につながる恐れさえあるでしょう。

病原菌などによる健康被害

ネズミに限らず、野生動物には多くの病原菌や寄生虫が付着しています。

この不衛生な状態でネズミが家屋内をウロウロしてしまうと、建物のあらゆるところに病原菌や寄生虫が拡散されるでしょう。

また、万が一ネズミに触れてしまうことがあれば、そこから何らかの感染症にかかる可能性もあります。

人間はもちろん、一緒にお住いのペットにも被害がおよぶ恐れがあるため、野生動物の侵入には十分な警戒が必要です。

ネズミが食材を食べることで引き起こされる健康被害

上記の通り、野生のネズミは体の内外に多数の病原菌や寄生虫が付着しており、食い荒らした食材にもそれらが付着する恐れがあります。

特に被害として多く挙げられるのは、米・シリアル・野菜・果物などの常温保存できる食材です。

ネズミが接触・食した食料には多数の病原菌や寄生虫が付着するため、気づいた際に部分的に取り除いても時すでに遅しで食中毒などを引き起こす可能性があるでしょう。

また、サルモネラ菌を保有しているネズミも多く、汚染された食材・調理器具を介して人間が摂取すれば、食中毒を引き起こしかねません。

食中毒は、体力のある成人であれば軽傷で済むケースもありますが、乳幼児や高齢者の場合は重症化する可能性もあるため注意が必要です。

好物と毒エサを併用して効率よくネズミを駆除しよう!

ネズミを駆除する際に毒エサを利用するケースは多く、ネズミの好物と織り交ぜることでより駆除の成功率がアップします。

本章では、好物と毒エサを併用して効率よくネズミを駆除する方法についてご紹介しましょう。

ネズミの種類によって混ぜる食料を工夫すること

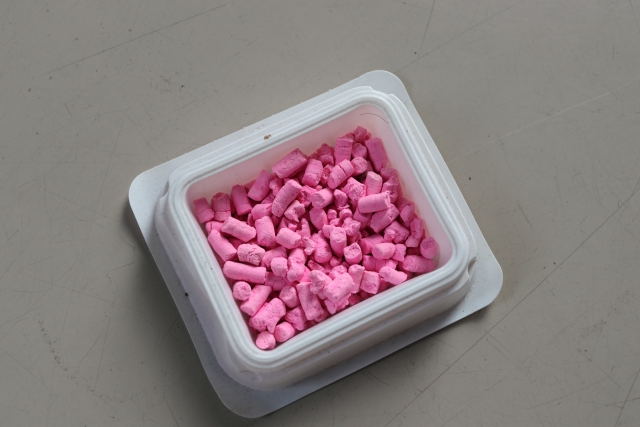

毒エサ=殺鼠剤は、ネズミに毒を食わせて駆除する方法です。

ただし警戒心の強いネズミに対して、適当に毒エサを設置するだけでは大きな効果はできないため、毒エサを設置する際にも一工夫が必要となります。

その方法は、主に以下の通りです。

- ネズミの種類を特定し、対象となるネズミの好物を毒エサに織り交ぜる

- ラットサインを参考に、餌場や通り道に罠設置する など

ラットサインとは、ネズミが残す痕跡のことであり、基本的にこれを参考に罠を設置したり・侵入経路を特定し封鎖します。

ネズミの種類によって好物は異なるため、ラットサインを参考に家屋に棲みつくネズミの種類を特定し、適切な対処を施す必要があるでしょう。

毒エサと併用して別の罠も設置しよう

毒エサにも即効性と遅効性のものがあること、また毒エサを食べたネズミがどこで息絶えるかがわからないため、毒エサだけでネズミを駆除するのはおすすめできません。

もし天井裏や床下など、人の目に触れづらい場所で息絶え・放置してしまうと、死骸が腐食したり死骸に別の害虫や病原菌などが付着する恐れがあります。

そのため、毒エサと併せて、粘着シートなど別の捕獲手段も用意しておくとよいでしょう。

粘着シートはネット通販やホームセンターなどでも簡単に入手でき、捕獲後は生ごみとして処理できるため費用や手間を大幅に削減できます。

ネズミを駆除・捕獲する際のグッズは、市販のものでも数多くのものが販売されているため、自身の状況に応じて適切なものを選択・利用していきましょう。

不安がある方はプロの業者に相談しよう

ネズミの駆除は、市販のグッズを使い自身で対処することもできます。

しかし、相応に手間が発生すること+不慣れな方ほど対処に時間がかかる(下手をすれば手間に応じた効果が得られない)ケースもあるため、ネズミの駆除を自身でおこなうことに不安がある方は、プロの業者に相談することをおすすめします。

ネズミの被害は放置するほど拡大し、被害が広がるほど駆除にかかる費用が増加するため、自身で対処しきれないと感じた場合は早急に害獣駆除専門業者に相談してみましょう。

毒エサを利用する際の注意点とは?

毒エサを利用する際には、いくつかの注意点があります。

被害を最小限に抑えるためにも、毒エサを利用する際のポイントを押さえておきましょう。

毒エサの数

ネズミは、同じ場所に何回も訪れてエサを食すor運ぶため、できるだけ遅効性のある毒エサを選ぶほうが好ましいといえます。

遅効性のあるエサだと、ネズミがエサを巣に持ち帰るケースも多いため、巣にいるネズミごと一層できる可能性もあるでしょう。

ただし、遅効性のものは毒が回るまでに時間がかかるため、ネズミをすぐに駆除したい場合は即効性のある毒エサを用いたほうがよいケースもあります。

これは、ネズミの被害状況を把握したうえで利用する毒エサを変えてみましょう。

もちろん、自身で対処しきれない場合は、専門業者に相談するのもおすすめです。

ネズミの警戒心の強さ

ネズミは、嗅覚・味覚が発達しており+警戒心が強いため、単に毒エサを設置するだけだと警戒して寄り付かないことがあります。

毒エサはネズミを手っ取り早く駆除できる可能性があるものの、かならずしも効果があるとは限りません。

また、ネズミの種類に応じて、毒エサと織り交ぜる食料や設置場所を変更する必要があることも理解しておきましょう。

ネズミの異物に対する反応

上記の警戒心と似た内容になりますが、ネズミは普段と異なる状態に抵抗(違和感)を感じやすい生き物です。

たとえば、綺麗な場所に毒エサがぽつんと置いてあると、ネズミは違和感を感じ近づかなくなるかもしれません。

毒エサを置く場合は、実際に食害があった場所付近に、できるだけ自然な状態で置くことが好ましいといえるでしょう。

スーパーラットの存在

近年は、従来の毒エサに耐性を持つ「スーパーラット」と呼ばれるネズミが出没しています。

市販の毒エサなどでは駆除できないケースが多く、効果のない毒エサを与え続けているとかえってネズミを育ててしまう要因にもなり得るでしょう。

スーパーラットを駆除するためには、リン化亜鉛をはじめとするより強力な毒を使用する必要があるため、可能な限り早めに害獣駆除業者に相談することをおすすめします。

業者にネズミ駆除を依頼する際に理解しておくこと

プロの業者にネズミ駆除を依頼する際は、以下の点を事前に把握しておくことをおすすめします。

マンション・アパートの管理料金について

マンションやアパートにお住いの場合、ネズミ駆除を管理会社や大家さんが対応してくれる(費用を負担してくれる)ケースがあります。

また、マンションやアパートは複数の部屋・住人が住んでいるため、自身がお住いの部屋以外で被害が発生し、その被害が拡大している可能性もあるでしょう。

この場合は自身がお住いの部屋を対処するだけでは被害を防ぎきれないため、マンション・アパートにお住いでネズミの被害に悩まされている方は、まずは管理会社や大家さんに相談してみることをおすすめします。

侵入経路の把握について

ネズミはわずかな隙間からでも侵入することができるため、不慣れな方ほど自身で対処しきるのは困難といえます。

業者に依頼した際は、侵入経路まで徹底的に調査し封鎖してくれますが、事前にどこからネズミが侵入しているかを把握できていれば、業者依頼時の作業もスムーズに進むでしょう。

ネズミの食害を防ぐ方法とは?

ネズミの食害を防ぐ最善種は、主に以下の2つが挙げられます。

- 固いプラスチックや瓶に入れて保存する

- 冷蔵保存する

1.は、お米やシリアルなどを保存する際に有効です。

ネズミはどんなものでもかじる恐れがあるため、紙やビニール袋、フタの柔らかいものだとかじられて食害を引き起こす可能性があります。

固いプラスチックや瓶に入れて保存しておけば、こういった食害を防ぐことができるでしょう。

2.は、主に野菜や果物などを保存する際に活用できます。

野菜や果物は常温保存できるものも多いのですが、外に置いておくとネズミの食害に遭う可能性が高くなるでしょう。

また、玉ねぎやにんにくはゴキブリが好む匂いを発していること、野菜や果物は多くの害獣や害虫のエサとなり得ることから、食べられやすい場所に置くことは好ましくありません。

極力、害獣や害虫が簡単に接触できる場所を避けることが、食害を防ぐ最善種といえるでしょう。

まとめ

ネズミは基本的に雑食であり、どんなものでも口にする傾向があります。

そのため、ネズミの好物となり得るものはもちろん、それ以外の食料も(生ごみでさえも)、極力ネズミが接触できない場所に保存してください。

ネズミを放置することは、お住いの住人や建物にも甚大な被害をおよぼす可能性があるため、被害に気付いた際は早急に対処を施しましょう。

もし自身で対処するのが不安・自身で対処しきれないと感じる場合は、できるだけ早めにプロの業者に相談することをおすすめします。

コメント