害獣の代表格であるネズミは、家屋に棲みつくと建物やそこに住まう住人に多大な被害をおよぼします。

この厄介なネズミを駆除する際に役立つのが、毒エサです。

毒エサを仕込む際には、ネズミが大好物とする食べ物を織り交ぜることでより高い駆除効果が期待できるでしょう。

本記事では、ネズミの大好物、そしてネズミが好む食べ物を使って効率よく駆除する方法をご紹介します。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

目次

ネズミの大好物・好物とする食べ物ってなに?

本章では、ネズミが好む食べ物についてご紹介します。

家屋に棲みつき、人や建物に被害をおよぼすネズミにもいくつかの種類があるため、ネズミの種類や種類ごとに好む食べ物についても解説していきましょう。

ネズミが共通して食べる食材について

結論からいうと、ネズミは雑食性のためなんでも口にします。

野菜・果物・穀類・種子類・肉類・魚介類・油類・調味料・加工食品・お菓子類といった、人間が口にできるもののほぼ大半が食べられます。

他にも、腐っているものやカビの生えたもの、昆虫・植物・茎・葉・石鹸などもエサとしてしまうため、人の生活圏のなかで「ネズミが食べられないものを見つけるほうが難しい」くらいに考えておいたほうがよいでしょう。

また、ネズミは1日に自身の体重のおよそ1/3の量に匹敵するエサを食べないと生きていけません。

特に冬場や妊娠中は食べる量がさらに増えるため、ネズミは常に食べ物を求めて駆け回っているといえます。

なお、アニメやイラストなどで見かけることが多い「チーズを食べるネズミ」ですが、特段チーズが大好物というわけでもありません。

もちろん、雑食性のためチーズを口にすることもありますが、種類によっては別の食べ物を好むケースも多いでしょう。

住居にしやすいネズミの種類と好物について

日本の住居に侵入しやすいネズミは、主に「ドブネズミ」「クマネズミ」「ハツカネズミ」の3種類が挙げられます。

そして、ネズミの種類によって特徴や好物には若干の違いがあります。

以下、それぞれの詳細をご紹介していきましょう。

ドブネズミ

ドブネズミの主な特徴は、以下の通りです。

- 体長 :10~20mmほど

- 色 :こげ茶・灰色

- 糞の特徴 :太く・狭い範囲にぼとぼとと落ちている

- 巣を作る場所:地面に近く湿った場所(台所・床下・下水道など)

- 大好物 :動物性たんぱく質が含まれる食べ物(魚介類や肉類など)、虫(ナメクジ・ミミズなど)、雑草

他のネズミに比べて大きい+水分をよく摂り水や湿気が多い場所を好むため、床下や排水溝などで見かけることが多いでしょう。

ドブネズミは、体格の大きさもあって「タンパク質=動物の肉や魚」などを好む傾向にあります。

タンパク質が豊富なチーズも食べますし、雑食のため他の食材も口にする可能性があるでしょう。

クマネズミ

クマネズミの主な特徴は、以下の通りです。

- 体長 :6~10mmほど

- 色 :茶・灰色

- 糞の特徴 :細長く・ぼとぼとと広範囲に落ちている

- 巣を作る場所:高所(天井裏・壁・断熱材の隙間など)

- 大好物 :植物性の食べ物(種子類・穀類・果実など)

クマネズミは、民家でたくさん巣を作る傾向にあり、特に米やとうもろこしといった穀類・植物の種子を好んで食べる傾向にあります(昆虫などを好んで食べるケースもある)。

ドブネズミのように、タンパク質豊富なエサを好んで食すわけではない点に注意が必要です。

また、クマネズミには殺鼠剤などに耐性を持つ「スーパーラット」も存在します。

スーパーラット=殺鼠剤に使用されている薬剤(ワルファリン)を分解する酵素を持ったタイプであり、殺鼠剤に耐性を持った個体まで存在するため駆除の難度は非常に高いといえるでしょう。

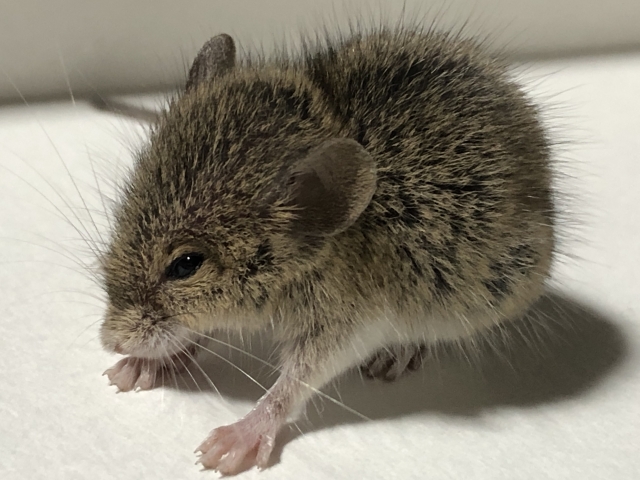

ハツカネズミ

ハツカネズミの主な特徴は、以下の通りです。

- 体長 :4~7mmほど

- 色 :茶色

- 糞の特徴 :パラパラとしており量が多い+米粒大ほどで先端が尖っている

- 巣を作る場所:屋外や自然に近い場所(田んぼ・倉庫・物置など)

- 大好物 :植物性の食べ物(種子類・穀類など)、昆虫

ハツカネズミは、建物の中よりも外に巣穴を作る傾向にあり、食べ物が必要になった際に家屋に浸入し食べ物を奪取していく傾向にあります。

クマネズミ同様に、穀物や種子だけでなく、他にも野菜や果物も好んで食す傾向にあるでしょう。

なお、ドブネズミのように、チーズを好んで食べるということはありません。

ここまでにご紹介した通り、ネズミの種類によって特徴や好物は異なるため、被害に遭っているネズミの種類を特定したうえで対処を施したほうが、より駆除効果は高まるといえるでしょう。

ネズミが嫌う食べ物ってある?

ネズミは雑食性のため、好んで食べる食べ物こそあるものの、エサとなるものが周囲になければなんでも口にします。

嫌いな食べ物は基本的にありませんが、ネズミは(犬ほどではないものの)嗅覚が優れているため、ネギやニラなどにおいの強い食べ物は比較的苦手とする傾向があるようです。

また、植物もエサとしますが、毒のある植物を口にすることもありません。

ハーブなど植物の香りも苦手としており、忌避剤にも利用されています。

ネズミも人間と同じように個体によって食の好みが異なるため、積極的に食べるもの・苦手とするものの差があるということを理解しておきましょう。

ネズミの大好物を利用して駆除する方法とは?

ネズミを駆除する際に、毒エサを利用するケースは多いでしょう。

ただし、単に毒エサを設置するだけでは効果は薄いため、一工夫加えて駆除の成功率を上げる必要があります。

本章では、ネズミの大好物を利用して効果的に駆除する方法をご紹介します。

ネズミの好物と毒エサを組み合わせる方法

毒エサにネズミが好きな食べ物を混ぜることで、ネズミが毒エサを食べる可能性が高まり、駆除効果がアップします。

毒エサの作り方から罠設置までの流れは、主に以下の通りです。

- 市販の固形タイプの毒エサを用意する(トレー入りが好ましい)

- ラットサインを参考に、棲みついているネズミの種類を予想する

- ネズミの種類に合わせて、好きな餌を用意する

- ネズミの好物を毒エサのトレーに入るくらいの大きさにカットする

- 割りばしなどで毒エサとネズミの好物を混ぜ合わせる

- 食害に遭った食べ物の近くや通り道付近に設置し、様子を見る

上記の方法で毒エサを設置・しばらく様子を見て、それでも効果が表れない場合は毒エサ・食べ物(好物)・設置場所などを変えてみるとよいでしょう。

ネズミの種類を特定し駆除の効率を上げる

上述でもお伝えした通り、家屋に棲みつきやすいネズミは3種類おり、それぞれで特徴が異なります。

棲みついているネズミの種類を特定することができれば、生息場所や好物が分かり、毒エサの効果をより高めることができるでしょう。

ネズミの種類を特定する際は、ラットサイン(通り道などに残るネズミ特有の痕跡のこと)を参考してみましょう。

ラットサインには、主に以下が挙げられます。

- 糞尿

- 足跡

- 黒いこすり跡

- かじった跡 など

家の周囲にあるラットサインを発見しネズミの種類を特定できたら、以下のように種類ごとに適切な毒エサを作成・設置してみましょう。

また、毒エサのすべてに共通していえることは「すでに食害にあった食べ物を利用する」ことです。

たとえば、ハムが食べられていた場合は、ハムを毒エサに混ぜること。一度食して警戒心が緩んでいるため、毒エサと混ぜた際にも食べる可能性が高くなるでしょう。

ドブネズミ:毒エサの準備・設置時のポイント

ドブネズミの毒エサを作る際は、好物であるソーセージや魚肉ソーセージなどの肉・魚を使った食べ物を混ぜてみましょう。

寒さと泳ぎが得意なため、設置場所としては床下・流し台の下・キッチン周りなどに設置するケースが多いといえます。

ラットサインを参考に、痕跡のある場所を中心として罠を設置しましょう。

ドブネズミは他のネズミよりも毒エサを食べる確率が高め+毒が効きやすいため、効果を感じやすいのが特徴です。

なお、毒エサと一緒に粘着シートを設置することも多いのですが、ドブネズミは体格が大きく粘着シートでの捕獲が難しいという点に注意しておきましょう。

クマネズミ:毒エサの準備・設置時のポイント

クマネズミの場合、好物である穀類の油を毒エサに混ぜるのが効果的でしょう。

油にもさまざまな種類がありますが、トウモロコシから作られるコーン油などが手に入りやすく使い勝手がよいためおすすめです。

クマネズミは高い場所に登るのが得意かつ暖かい屋内を好む傾向にあることから、天井裏・屋根裏などの高所に罠を設置するケースが多いといえます。

警戒心が強いため、好物をうまく織り交ぜ、適切な場所に罠を設置してみましょう。

ハツカネズミ:毒エサの準備・設置時のポイント

ハツカネズミの毒エサを作る際は、クマネズミ同様にコーン油など穀類の油を使ったり、ひまわりの種といった種子を混ぜるのが効果的です。

基本は比較的乾いた屋外(郊外の田畑や草むらなど)に生息しており、気温が下がる秋ごろにかけて、納屋・穀類のある倉庫・民家などに出没するようになります。

狭い場所を好み・乾きにも強いため、家具と壁の隙間や床下・キッチン周りといった場所に罠を設置するケースが多いでしょう。

比較的警戒心は緩いほうなので毒エサも食べやすい傾向にあり、かつ手のひらサイズの小さな体格のため粘着シートでも簡単に捕獲できます。

余談ですが、ハツカネズミはペットショップでも売られているネズミであり、その可愛らしい見た目からペットにしたいと考える方もいるかもしれません。

しかし、ペットショップにいるハツカネズミと野生のハツカネズミは、体に付着している病原菌の数や種類・ダニの有無がまったく異なるため、野生のハツカネズミに不用意に触るべきではありません。

野生のハツカネズミをペットとして飼うことはできない(危険)ため、注意しておきましょう。

毒エサを設置する場所を工夫する

野生のネズミは警戒心が強いため、適当に毒エサを設置するだけでは大した効果が得られません。

仮に大好物の食べ物であっても警戒し食べないケースも多いことから、毒エサの工夫だけでなく、設置場所にも一工夫が必要となります。

罠を設置する際は、ラットサインを参考にし、ネズミの食害に遭った場所(餌場)や通り道に設置してみましょう。

たとえば、キッチンに置いてある野菜をかじられたのであれば、その野菜の近くに設置するなどです。

効果が得られない場合は、毒エサを変えたり・設置場所を変えるなどして、様子を見ながら適切な位置を理解することが重要といえるでしょう。

また、毒エサは即効性と遅効性のタイプに分けられます。

即効性の場合、毒の効果はすぐに現れるものの、食べ物に混ぜた殺鼠剤の量が多すぎると、嗅覚と味覚が鋭いネズミは警戒して食べなくなります。

遅効性の場合、効果が出るのに時間はかかりますが、警戒心を緩めて食べるケースが多くなるでしょう(巣にいる他のネズミにも効果がある)。

それぞれメリット・デメリットがあるため、どちらのタイプを利用するかもよく考えておきましょう。

毒エサを作る際の注意点

毒エサを作る際は、手袋を着用して作業しましょう。

ネズミは嗅覚が鋭いため、毒エサや皿などに人の匂いがついてしまうと、警戒して避けてしまいます。

また、殺鼠剤は少量であれば人に影響はないといわれていますが、念のためマスクをつけて作業をするとよいでしょう。

口にすると危険なため、小さなお子さんやお年寄りが口にしないようご注意ください。

毒エサと他の対策を組み合わせてみよう!

ネズミのいない環境を作るには、毒エサ以外の対策も併せて実施することが重要です。

本章では、毒エサ以外の他の対策法についてご紹介します。

粘着シートも併せて設置する

毒エサを食べたネズミがどこで息絶えるかはわからないため、毒エサだけで駆除することはおすすめしません。

もし、天井裏や床下など人の目の届かないところで死亡すると、死骸が腐敗し悪臭やウジが湧いたりする恐れがあるため危険です。

そのため、毒エサと一緒に粘着シートなどの罠を設置しておきましょう。

粘着シートはホームセンターやネット通販などで安価で入手でき、使い捨てのため気軽に利用できます。

捕獲したネズミは、粘着シートを折りたたんで生ごみとして廃棄できます。

駆除後は侵入口を塞ぐ

家にいるネズミを駆除できても、侵入経路がそのままだと再発してしまうため、再発防止のためにも侵入経路を封鎖しましょう。

侵入経路の塞ぎ方は、状況に応じていくつかの方法があります。

【室内から塞ぐ】

- 小さな穴や隙間:金属たわしや丸めた金網を詰め込む

- 大きな穴:金網を何枚か重ねて覆う

【室外から塞ぐ】

- 外壁の劣化などによる小さな穴や隙間:防鼠塗料(ネズミが嫌いな辛味成分が含まれているパテ)で埋める

- エアコンホースや電線を通した穴の隙間:防鼠板(変形しやすい樹脂製やアルミ製の網)で覆う

- 通風口などの大きな穴:目の細かいネット状のアルミ板で覆う

手間こそかかりますが、侵入経路を塞ぐことでネズミがいない快適な環境を維持しやすくなるでしょう。

害獣駆除業者に相談する

- ネズミの種類に応じた、効果的な毒エサを作る

- ラットサインを見つけ、適切な位置に罠を設置する

- ネズミの死骸を処理する

- ネズミの住処や通り道を清掃・消毒する

- 侵入経路を封鎖する など

不慣れな人であれば、ネズミの駆除には相当な手間がかかり、下手をすれば頑張ったのにまったく効果が得られない可能性もあります。

そのため、ネズミの被害を気にされる方は、害獣駆除業者に相談することをおすすめします。

自身で対処するよりも費用がかかるものの、手間をかけずにネズミがいない快適な環境を作り出してくれるでしょう。

アフターフォローが充実している業者であれば、被害が再発した際にも安心です。

被害が拡大するほど駆除にかかる費用も高くなっていくため、できる限り早めに業者へ相談してみましょう。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

ネズミから食料を守る方法ってある?

本章では、ネズミから食料を守る方法をご紹介します。

ネズミの標的となりやすいのは、お米・シリアル・野菜といった常温保存できる食料です。

野生のネズミには多数の寄生虫や病原菌・ダニなどが付着しているため、ほんの少しかじられただけでも口にするのは危険で捨てるしかなくなります。

お米はキロ単位で捨てることも多いため、非常にもったいないでしょう。

このような被害を防ぐためにも、ネズミに食料を食べられないよう対策しておくべきといえます。

お米やシリアルなどは容器に入れて保存する

お米やシリアルなどは紙やビニール袋に入っていることが多いのですが、ネズミの歯は鋭く簡単に噛み千切られてしまいます。

そのため、お米やシリアルを保存する際は、米びつや密封瓶などに入れて保存しておきましょう。

タッパーでも問題ありませんが、フタが柔らかいものだとかじられてしまう恐れもあるため、固いプラスチックや瓶などのほうがより安全です。

野菜や果物は冷蔵保存する

野菜や果物は基本的に常温保存できますが、ネズミに食べられないためにも冷蔵保存しておくことをおすすめします。

野菜・果物はネズミだけでなく、他の害獣や害虫のエサにもなり得ます。

特に玉ねぎやにんにくは害虫の代表といえるゴキブリが好む匂いを発しているため、極力冷蔵保存しておいたほうが安心です。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

まとめ

ネズミは食害だけでなく、住人への健康被害や建物の腐食などさまざまな被害をもたらす恐れがあります。

もしネズミやラットサインを見かけた場合は、早急に対処を施すべきといえるでしょう。

被害に遭っていなくても、今後を見据えて予防を徹底することも大切です。

自身でできる対策もありますが、もし少しでも不安を感じる方は、早めにプロの業者に相談することをおすすめします。

コメント