「またネズミにやられた…!」

収穫後、納屋や倉庫に保管してある米袋をネズミにかじられてしまった経験は、農家の方やお米を扱う事業者の方であれば1度や2度ではないと思います。

お米を保管する際は、直射日光に当てない・風通しをよくする・水濡れさせない・温度と湿度を一定に保つなどが大切ですが、それ以上に重要なのはネズミに食べられないようにすることです。

ネズミにお米を食べられてしまうとお米が売り物にならないだけでなく衛生上も問題があります。

今回の記事では、納屋や倉庫に保管中の米袋をネズミに食べられないようにするための対策について取り上げていきます。

極力お金をかけずにシンプルにできる対策を紹介しますので参考にしてください。

ネズミにお米を食べられると起こる6つの被害

ネズミにお米を食べられると衛生面、品質面、金銭面など広い範囲に被害がおよびます。

具体的には、

- お米が売り物にならなくなる

- お米の風味が落ちて虫害も発生する

- 収益・売上が減る

- 余計な費用や手間がかかる

- お米をエサにしてネズミが増えてしまう

- 取引先や顧客からの信頼を失う

という6つが考えられます。

順番に詳しく見ていきましょう。

被害1:「お米が売り物にならなくなる」

ネズミが米袋に穴をあけて中のお米を食べた場合、高い確率でその場でフンや尿をします。

フンや尿が見当たらなかったとしても、ネズミがお米に触れているのでお米に病原菌がついていたり、ネズミの臭いがお米に移っていたりします。

このようにネズミにお米を食べられた場合、食品としての安全性や品質が損なわれてしまうので、その米袋は1つまるごと廃棄処分するしかありません。

被害2:「お米の風味が落ちて虫害も発生する」

ネズミに米袋を破られるとお米が湿度の影響を受けて風味が落ち、売り物にならなくなります。

またお米を食べようと狙っているのはネズミだけではありません。

例えば、下記の4種類の虫はお米の四大害虫とも呼ばれ、お米を好んで食べます。

- コクゾウムシ

- ノシメマダラメイガ

- ココクゾウムシ

- ココナガシンクイムシ

特に「コクゾウムシ」と「ノシメマダラメイガ」による被害が最も多く、さらにゴキブリもお米を食べます。

もしネズミが米袋に穴をあけてしまうと、これらの虫による食害を受けてしまうので売り物にならなくなります。

被害3:「収益・売上が減る」

ネズミに食べられたお米は衛生上の問題から廃棄処分になるため、出荷できるお米が少なくなり会社の収益も減ります。

しかもネズミは、あちこちの米袋をかじって穴をあけてしまうため、被害が米袋1つだけとは限らないことも多いのです。

被害4:「余計なコストと手間がかかる」

ネズミに食べられたお米を廃棄処分するコストだけでなく、他の米袋にも被害がないかをチェックする作業など、本来必要のない手間や時間もかかってしまいます。

被害5:「お米をエサにしてネズミが増えてしまう」

ネズミはとても食欲旺盛な動物なので、お米のように栄養価が高い食べ物を好んで食べます。

そのため、お米というエサが豊富にあるとどんどん繁殖してネズミの数は何倍・何十倍にも増えてしまいます。

数が増えると活動範囲も広くなるので、今までいなかった場所にも次々にネズミが出るようになり、駆除や予防にかかる費用も大きくなってしまうでしょう。

被害6:「取引先や顧客からの信頼を失う」

商品であるお米をネズミに食べられてしまうと取引先や顧客からの信頼を失うこともあります。

特に食品衛生法の改正により、令和3年(2021年)6月からHACCP(ハサップ)が完全義務化され、食品関係の事業者に求められる衛生管理のレベルが厳しくなりました。

ネズミへの対策もHACCPの規定に沿って行うように定められているので、対象となる事業者の方がお米を保管する際は一層の注意が必要です。

HACCPに違反した場合は、営業停止や罰金などの処分になることもあり、取引先や顧客からの信頼に影響する可能性もあります。

米袋をネズミにかじられた!中のお米は食べられる?

ネズミに米袋をかじられてしまった場合、中のお米は食べられるのでしょうか?

結論から言えば、ネズミにかじられた米袋の中のお米は食べずに(商品にせずに)廃棄処分するべきといえます。

なぜかというと、ネズミは「病原体のデパート」といっても過言ではないくらい様々な病原菌やウィルスをもっているからです。

ネズミがもつ病原体で代表的なものは、

- レプトスピラ菌

- サルモネラ菌

- ハンタウイルス

- クリプトスポリジウム(寄生虫)

- 広東住血線虫(寄生虫)

などがあります。

これらの病原体は発熱や激しい頭痛、嘔吐、下痢などの症状を引き起こし、脳神経に後遺症が残ったり最悪の場合は命にかかわることもあります。

- 「ネズミに触れた部分を取り除けば大丈夫!」

- 「加熱すれば大丈夫!」

と言う人もいますが、

ネズミがどのようにお米に触れたか分かりませんし、加熱が不十分の場合は病原体が死滅せずに生き残ったままになることもあるため、ネズミが触れた食品を口にするのはとても危険です。

お米は食品なのでどうしても「もったいない」という気持ちになりますが、ネズミの食害を受けたお米は安全のために廃棄処分しましょう。

ネズミを撃退!米袋をネズミから守る保管場所の作り方

保管中の米袋をネズミから守るためには、専用の保管庫・保冷庫を使うのが理想ですがコストなどの面で難しい場合も多いと思います。

この章では、

- 身近な材料でできる

- お金をかけず安くでできる

- DIYでできる

の3つを重視した、確実にネズミから米袋を守れる保管場所の作り方を2つ紹介します。

米袋の保管場所の作り方1:「高床+ネズミ返しのパレット」

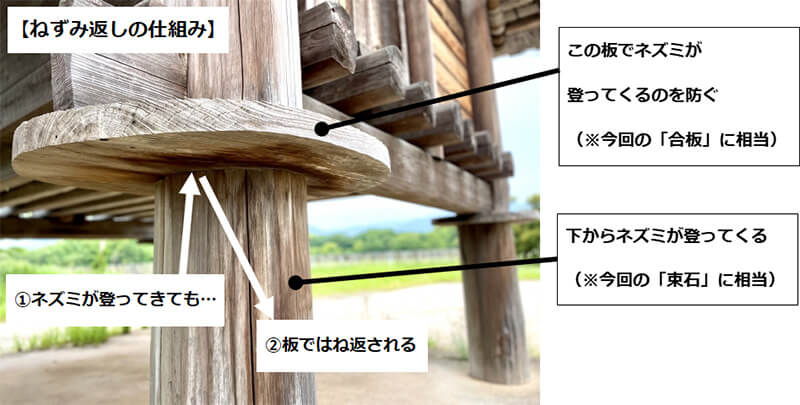

この方法は、弥生時代の高床式倉庫を簡単にしたものです。

高床式倉庫は、歴史の教科書にも出てくるのでご存知の方も多いのではないでしょうか。

構造的に米袋を置ける量に限りがありますが、特別な工具や材料も必要なく安くできる方法です。

用意するものは次の2つです。

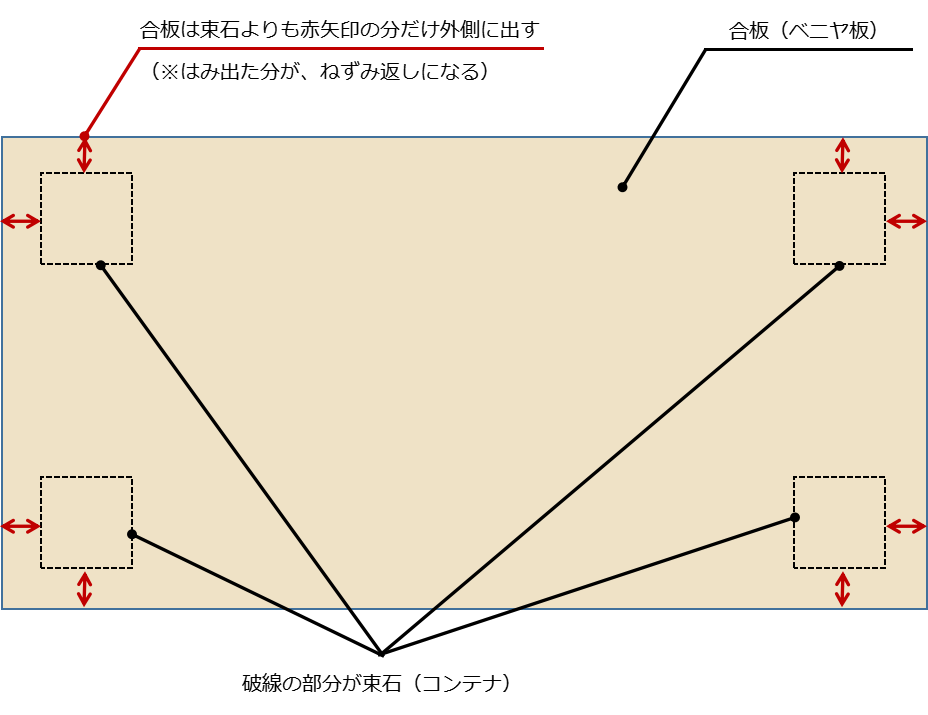

- コンクリート製の束石

- 合板(ベニヤ)

コンクリート製の束石の代わりにお酒のビンを入れるコンテナを使ってもかまいません。

合板(ベニヤ)は厚さが12ミリ以上のものを使うとより頑丈になるので安心です。

材料を用意できたら、平らな場所にコンクリート製の束石(コンテナ)を等間隔で水平に置き、その上に合板を乗せてください。

このとき合板を束石(コンテナ)より最低10センチ。

できれば15センチほど外側にはみ出るようにして置きます(下図を参照)。

束石(コンテナ)と合板で、高床式倉庫のネズミ返しを作ることをイメージしてください。

コンテナよりも外側にはみ出たベニヤ板がネズミ返しの役目を果たすので、束石(コンテナ)を登ってきたネズミは上に進むことができず米袋を守ることができます。

さらに周囲に粘着シートやネズミの捕獲器も仕掛けておきましょう。

同時に、次の章で紹介するネズミを寄せ付けない環境作りも行うと、より確実にネズミから米袋を守ることができます。

ただしネズミは運動能力が高く、最大で1メートル近くもジャンプできると言われています。

もしネズミ返しを乗り越えてしまったり、地面からジャンプして合板の上に乗られてしまうようでしたら、次の(2)の方法を試してください。

米袋の保管場所の作り方2:「木材+金網の保管庫」

(1)よりも手間がかかりますが、米袋の周囲を金網で囲むのでより確実にネズミの食害を防げます。

完成イメージは小学校にある、木や金網で作られた「にわとりの飼育小屋」です。

必要な材料は下記の4つです。

- パレット

- 木の角材

- 金網

- ビスや釘

パレットは下の写真のようなものを用意しましょう。

パレットの上に米袋を置くので木製かプラスチック製の頑丈なものにしてください。

木の角材にはホームセンターで売られている、3センチ×4センチ角の「野縁(のぶち)」を使います。

野縁の材質には次の3種類があります。

- 杉

- 赤松

- ホワイトウッド

杉は柔らかいので、のこぎりで切ったりしやすいのですが、ビスや釘で骨組みを作るのにやや不向きなので、赤松かホワイトウッドの野縁がおすすめです。

また状況によっては、野縁よりも厚くて丈夫な2×4材を使う方がいい場合もありますので、保管庫を設置したい場所に応じて変更にしてください。

金網は防鳥や防獣に使われる、ハードタイプの頑丈な金網を選びましょう。

ネズミは2センチくらいの穴からでも侵入できるので、目の大きさが1センチくらいのものを選ぶと安心です。

材料が揃ったら、パレットを水平な場所に置いて周りを囲むように角材で骨組みを作り、最後に金網で骨組みの周囲を覆えば米袋の保管庫の完成です。

なおネズミに食い破られないようにするため、地面から1メートルほどの高さまでは金網の代わりに合板(ベニヤ)で囲うのもいいでしょう。

そして(1)と同様、保管庫の周囲に粘着シートやネズミ捕獲器を置いてネズミの駆除も同時に行ってください。

保管庫の詳しい作り方は、GoogleやYouTubeで

- 「米 保管庫 DIY」

- 「飼育小屋 DIY」

- 「物置 DIY」

などのキーワードで検索すると分かりやすいサイトや動画が出てきますので参考にしてください。

ネズミを納屋や倉庫に寄せ付けないためには?

米袋をネズミから守るには、納屋や倉庫にネズミを寄せ付けないことが最も効果的です。

ネズミを寄せ付けないためには、

- エサがない

- 巣を作れない

- 侵入できない

の3つを満たした「ネズミが住みにくい環境」を作ることが大切です。

ここでは、ネズミを寄せ付けない環境作りの3つのポイントを紹介します。

1.「エサを断つ」

ネズミは常にお腹を空かせている生き物で、1~2日食べないだけで餓死してしまうくらい食欲旺盛です。

そのため、エサが手に入らない環境はネズミにとって住む価値がなく、勝手に出ていく可能性が高いので「ネズミのエサになるものを片付ける」ことがネズミ対策の第一歩です。

米袋の保管場所の近くに、

- 生ゴミ

- 備蓄用の食品

- 野菜などの農作物

- 観葉植物

- 家庭菜園のプランター

などが置いてあるようなら、他の場所に移すか棚の中に収納してください。

床や地面にこぼれたお米や食べかすもこまめに片付けましょう。

また庭に柿の木などの果樹がある場合は、ネズミのエサになってしまうので地面に落ちたものも含めてすべて収穫してください。

2.「巣を作らせない」

ネズミは天井裏や物置の奥、タンスや冷蔵庫の裏など人目につかないところに巣を作り、そこを拠点に活動します。

ネズミの巣の材料になるのは主に、

- 庭の枯れ草、落ち葉、小枝

- ダンボール、新聞紙などの紙類

- タオルや衣服、寝具などの布

- ビニール袋

などです。

不要なダンボール・新聞紙・衣類・寝具は思い切って捨てて、刈ったまま庭においてある草や枝もきれいに片付けましょう。

また使っていないタンスや冷蔵庫などの処分も検討してみてください。

3.「侵入口をふさぐ」

ネズミはわずか2センチ前後のすき間や穴からでも室内に侵入してきます。

ネズミの侵入口になるのは、

- 外壁を貫通する配管周りのすき間

- 床下換気口の周りのすき間

- 外壁の破損によってできた穴

- 換気扇

などです。

もし上記の部分に穴やすき間があるときは、合板や金網、金属板(パンチングメタル)でふさぎましょう。

ただし、納屋や倉庫の中にネズミがいる状態で侵入口をふさぐとネズミを中に閉じ込めてしまうことになります。

必ずネズミが外に出たことを確認してからふさいでください。

ネズミの侵入口とふさぎ方は、下記の記事で解説しているので参考にしてください。

» ネズミの侵入対策を4ステップで紹介

コラム:「忌避剤や超音波はネズミに効く?」

ネズミが嫌うハーブや唐辛子のにおい、または超音波、光、電磁波などでネズミを追い払う忌避系の対策グッズも販売されています。

ハーブや唐辛子のにおい、超音波、光、電磁波には一時的にネズミを追い払う効果がありますが、ネズミが刺激になれてしまうと、平気な顔でまた侵入してくるようになります。

そのため忌避系のグッズは一時的にネズミを追い払って、お米の保管場所を作ったり、侵入口をふさぐための時間稼ぎと考えてください。

またお米へにおいが移ることがあるので、米袋のすぐ近くでハーブや唐辛子の成分が含まれた忌避剤を使うのは避けるようにしましょう。

まとめ

今回は保管中の米袋をネズミから守る対策について紹介しました。

米袋をネズミから守るためには、

- ネズミが米袋に近づけないような保管場所を作る

- ネズミが住みにくい環境を作る

の2つが大切です。

今回の記事を参考に、大切なお米をネズミの被害から守れる環境を作ってみてください。

コメント