- 「隣の古い家が取り壊された後、庭でネズミを見かけた。家に侵入されたらどうしよう…」

- 「屋根裏からネズミの歩く音がする…。気持ち悪いし怖い」

- 「赤ちゃんがいるので、1日も早くネズミを退治したい」

- 「業者に頼むとお金がかかるので、なんとか自力でネズミを駆除したい」

こんな状況に悩んでいませんか?

ある日突然、我が家に侵入してくるネズミ。

ネズミがいると不衛生なのはもちろん、子供が噛まれたりしないか心配ですし、

何よりネズミの音が気になって落ち着いて過ごせないのはストレスですよね。

この記事では家に侵入したネズミを退治してかつ、ネズミを侵入させないための対策を4つのステップに分けて紹介します。

具体的には

- ネズミの侵入口になる穴・すき間を見つける

- 室内を片付ける

- 侵入したネズミを退治する

- 1の穴とすき間をふさぐ

という流れになります。

この4つのステップを順番に行えばネズミ駆除の専門業者に頼らず、自分の力でネズミを寄せ付けない快適な家にすることができます。

この記事で紹介する方法をぜひ実践していただき、ネズミに悩まされない平穏な毎日を取り戻してください。

目次

ステップ1:「ネズミの侵入口になる穴・すき間を見つける」

まずはじめに家の外周りと室内に、ネズミの侵入口になりそうな穴とすき間がないか調べます。

しかし調べるといってもネズミの侵入口になりやすいところは、普通の一戸建て住宅の場合で20~30ヶ所もあるため、とても大変な作業です。

そこで今回は、特にネズミの侵入口になりやすいところを厳選して紹介するので、まずはそこだけを重点的に調べてみてください。

【家の外周り】ネズミが侵入しやすいところ5選

ネズミは家の外壁や基礎にあいた穴やすき間を見つけて床下や壁の中に侵入します。

家の外周りでネズミに侵入されやすいのは、

- 床下の換気口

- 配管の貫通部

- 基礎のすき間

- 戸袋(とぶくろ)

- 換気扇

の5ヶ所です。

順番に見ていきましょう。

1.「床下の換気口」

ネズミに侵入されやすい定番の場所が床下の換気口です。

ネズミは2~3センチくらいのすき間でも侵入してくるため、

- 換気口の網が外れていないか?

- 換気口の網の目が大きすぎないか?

- 換気口の周辺にすき間や穴はないか?

などをチェックしましょう。

なお築年数が10年未満の家の場合、床下換気口がないこともあります。

この場合は換気口のチェックは不要です。

2.「配管の貫通部」

家の外周りを見ると、エアコン・給湯器・ガスや水道などの配管が外壁や基礎を貫通しているところがあります。

これらの配管の貫通部にすき間があるとネズミの侵入口になるので、パテやコーキングでしっかり埋められているか確認しましょう。

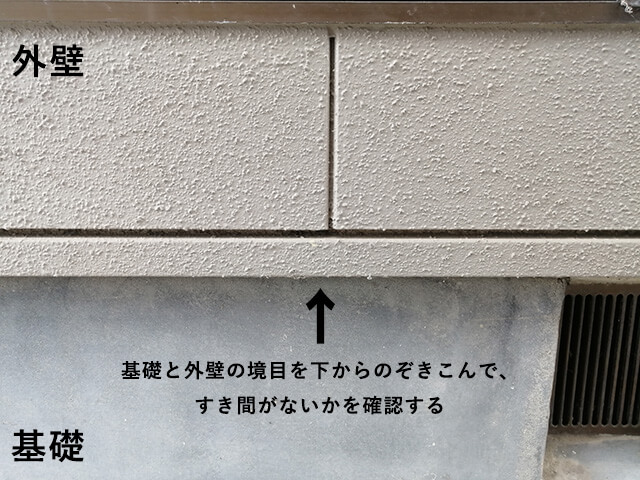

3.「基礎のすき間」

普段は外壁で隠れていて見えませんが、基礎の上端のすき間からネズミが侵入することがあります。

写真の矢印のように基礎と外壁の境目を下からのぞき込むように見て、基礎の上端にすき間ができていないか確認してください。

4.「戸袋(とぶくろ)」

こちらも普段は隠れていて見えないところですが、雨戸を収納する戸袋の内側からネズミが侵入することがあります。

戸袋の内側の壁がボロボロになって、すき間や穴があいていないかライトで照らして確認しましょう。

5.「換気扇」

換気扇の外側には「シャッター」と呼ばれる部品がついています。

換気扇を回していないときは、この「シャッター」が閉じて、虫や冬の冷たい空気が入ってこないようになっているのでネズミも普通は入って来られません。

しかし、このシャッターが長年の油汚れなどでうまく閉まらなくなると、そのすき間からネズミが侵入することがあります。

換気扇の「シャッター」がきちんと閉まるかを確認しましょう。

【室内】ネズミが侵入しやすいところ5選

次に室内にネズミが侵入してきやすい場所を5つ紹介します。

床下や壁の中に侵入したネズミは、壁や床の穴から室内に侵入してくるため、室内の穴やすき間もチェックすることが大切です。

ネズミが室内に侵入してくる代表的な場所は、

- 配管の貫通部

- 壁にあいた穴

- 玄関の上り框

- ブレーカーボックス

- 長押(なげし)

の5つです。順番に見ていきましょう。

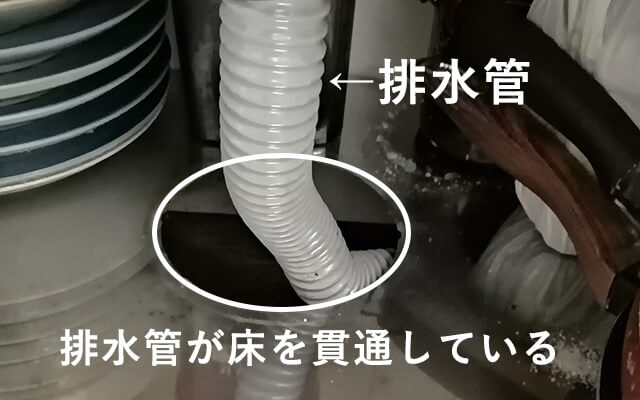

1.「配管の貫通部」

キッチンシンクや洗面台の下、トイレの壁などを見ると水道やガス、排水用の配管が壁や床を貫通しているところがあります。

壁や床を貫通した配管の周りにすき間があると、ネズミの侵入口になりやすいです。

家の外周りのときのように、すき間がパテやカバーなどでふさがれているか確認してください。

2.「壁にあいた穴」

家具などがぶつかってあいた壁の穴も、室内にネズミが侵入する原因になるので要チェックです。

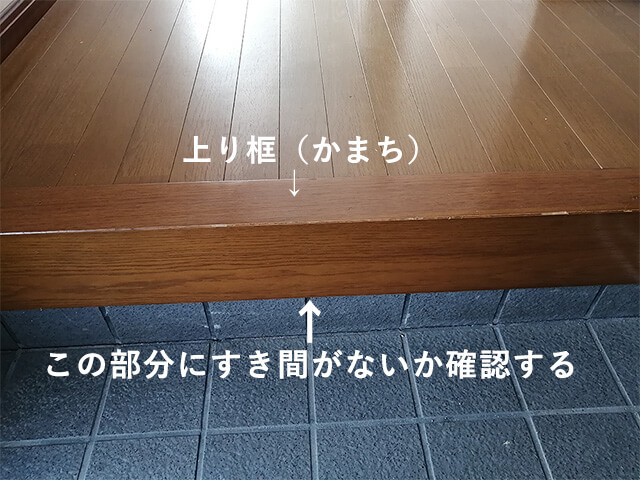

3.「玄関の上り框」

玄関から室内に上がるところに取り付けられた木を「上がり框(あがりがまち)」と呼びます。

この上り框の下部のすき間からネズミが侵入することがあります。

床下が見えてしまうほどのすき間があいていることもあるので必ず確認してください。

4.「ブレーカーボックス」

ブレーカーボックスを開けると壁に穴があけられて、たくさんの電線が貫通しているのがわかります。

この貫通穴からもネズミが侵入してくることがあります。

5.「長押(なげし)」

和室の壁に横向きにはられた板を「長押(なげし)」といいます。

この長押の裏側が壁の中とつながっていて、ネズミが室内に侵入してくることがあります。

ステップ2:「室内を片付ける」

ネズミは食べ物や快適な寝床を求めて家の中に侵入してくるため、

- ネズミの食べ物になるものを片付ける

- ネズミの寝床になるものを片付ける

の2つがとても大切です。順番に詳しく見ていきましょう。

1.「ネズミの食べ物になるものを片付ける」

ネズミはとても食欲旺盛な動物で、

- 植物や小型の昆虫

- 米、麦、ナッツ類、果物、野菜

- 肉、魚、チーズ

- カップ麺などのインスタント食品

- 石鹸やペットフード

など何でも食べてしまいます。

そのためネズミの侵入対策をするときは、

「ネズミのエサになりそうなものを出したままにしない」

ことを意識してください。

食べ物を片付けるときのポイントは、

- 食品は冷蔵庫や戸棚にしまう

- ネズミにかじられても穴があかない頑丈な容器に移し替える

の2つです。

具体的な片付け例を紹介するのでぜひ実践してみてください。

- 「お米などの穀物」

- 買ったときの袋に入れたままにせず、硬いプラスチックやガラス・金属製の米びつに移し替えましょう。

- 「野菜や果物」

- 出しっぱなしにせず、冷蔵庫か戸棚に入れましょう。

- 「お菓子やインスタント食品」

- 冷蔵庫か戸棚に入れましょう。

もしくは硬いプラスチックやガラス・金属製でフタ付きの容器に入れてください。 - 「食べ残し」

- 出しっぱなしにせずに冷蔵庫に入れてください。

テーブル上の食べ残しや調味料の汚れなどもきれいに拭き取りましょう。 - 「ペットフード」

- 袋のまま保管せず、フタ付きの密閉容器に入れてください。

ペットが食べ切れる量だけを与えて、食べ残しは放置せずに捨てることが大切です。 - 「石けん」

- パーム油やオリーブ油などの天然油脂で作られた石鹸はネズミにかじられやすいので、使うとき以外はフタ付きの容器に入れて保管してください。

- 「仏だんや神棚のお供物」

- お供えもののお菓子や花は、家を留守にするとき、夜寝る前に片付けるようにしましょう。

- 「観葉植物やベランダ菜園」

- ネズミが出ない部屋に一時的に退避させるか、ガーデニング用の保護ネットで覆ってください。

- 「生ゴミ」

- 出しっぱなしにせずフタ付きのゴミ箱に入れましょう。

シンクの三角コーナーのゴミもこまめに処分し、缶詰の缶もきれいに洗ってください。

2.「ネズミの寝床になるものを片付ける」

次に、ネズミの寝床の材料にされそうなものを片付けます。

ネズミは、紙・布・ビニールなどを使って天井裏、物置の奥、タンスの裏に寝床を作ってしまいます。

そのため、

- 不用なダンボールや新聞紙、紙袋は処分する

- 不用な衣類、ビニール袋は処分する

- 衣類はプラスチック製の衣装ケースで保管する

- 使っていない布団や家具は、思い切って処分する

などを行ってください。

また植物の葉などもネズミの寝床の材料になるので、家の外周りの草刈りと落ち葉などの片付けも同時に行うと効果的です。

エサがない、寝床も作りにくい家にはネズミも住み着きにくくなります。

食べ物の片付けと合わせてぜひ実践しましょう。

ステップ3:「侵入したネズミを退治する」

ステップ3では家に侵入したネズミを退治します。

ここでは、ネズミ退治に役立つ市販グッズのメリット・デメリットなどを紹介します。

5つのネズミ対策グッズ

ネズミ対策グッズには大きく5つの種類があります。

- 忌避剤(きひざい)

- 超音波駆除器

- 粘着シート

- ネズミ捕獲器

- ベイト剤(毒エサ)

それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。

1.「忌避剤(きひざい)」

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 忌避剤とは? | ネズミが嫌うハッカ、ハーブ、メントール、ワサビ、唐辛子、ネコの匂いでネズミを追い出す。 煙タイプ、スプレータイプ、粒剤タイプのほか、芳香剤のように置くだけタイプがある。 |

| 忌避剤のメリット |

|

| 忌避剤のデメリット |

|

| 忌避剤がおすすめな人 |

|

2.「超音波駆除器」

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 超音波駆除器とは? | 忌避剤と同じで、ネズミが嫌いな音(超音波)を出してネズミを追い出す効果がある。 |

| 超音波駆除器のメリット |

|

| 超音波駆除器のデメリット |

|

| 超音波駆除器がおすすめな人 |

|

3.「粘着シート」

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 粘着シートとは? | 粘着力のあるシートの上を通ろうとしたネズミを捕まえる、罠タイプのグッズ。 ネズミ駆除の専門業者もよく使用する。 |

| 粘着シートのメリット |

|

| 粘着シートのデメリット |

|

| 粘着シートがおすすめな人 |

|

4.「ネズミ捕獲器」

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| ネズミ捕獲器とは? | 粘着シートと同じで、ネズミを捕まえる罠タイプのグッズ。 |

| ネズミ捕獲器のメリット |

|

| ネズミ捕獲器のデメリット |

|

| ネズミ捕獲器がおすすめな人 |

|

5.「ベイト剤(毒エサ)」

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| ベイト剤とは? | ネズミを駆除するための毒エサのこと。 毒エサ以外のエサになりそうなものを事前に片付けておくと食いつきがアップする。 |

| ベイト剤のメリット |

|

| ベイト剤のデメリット |

|

| ベイト剤がおすすめな人 | 忌避剤、粘着シート、捕獲器でまったく効果が出なかった人 |

| ベイト剤を選ぶときの注意点 | 普通は「ワルファリン」という成分が入ったベイト剤で十分。 ときどき「ワルファリン」が効かない抵抗性のネズミがいるので、そのときは「ジフェチアロール」という成分が入ったものを使う。 |

ネズミ退治グッズを使うときのポイント

5種類のネズミ退治グッズを紹介しました。

ネズミ退治グッズを使うときは、種類の異なるものを組み合わせて使うと効果がアップします。

例えば、

- 毒エサと捕獲器

- 粘着シートと毒エサ

- 粘着シートと捕獲器

という感じです。

こうすることでネズミを退治できる可能性が上がります。

なぜかというと、私たち人間の1人1人に個性があるように、

- 忌避剤の匂いでびっくりしてすぐに逃げ出すタイプ

- 忌避剤は効かないが、毒エサには食いつくタイプ

- 捕獲器には見向きもしないが、粘着シートには引っかかるタイプ

というように、ネズミ1匹1匹にも個性があるからです。

またネズミは警戒心がとても強いので、環境の変化にとても敏感です。

今までになかった粘着シートや捕獲器、毒エサが置いてあると「なにかおかしいぞ?」と警戒してなかなか寄り付きません。

そのため粘着シートや捕獲器、毒エサなどは設置してから、最低でも3日は動かさずに様子を見るようにしましょう。

ステップ4:「1の穴とすき間をふさぐ」

家の中に侵入したネズミを退治したら、ステップ1で見つけたすき間や穴をふさいでいきましょう。

家の外周りと室内に分けて、具体的なふさぎ方を解説します。

【家の外周り】穴やすき間のふさぎ方

ステップ1で解説した5ヶ所の穴やすき間をふさぐ方法を解説します。

- 床下の換気口

- 配管の貫通部

- 基礎のすき間

- 戸袋(とぶくろ)

- 換気扇

1.「床下の換気口」

床下の換気口のすき間は、

- パンチングメタル

- 金網

などを使ってふさぎます。

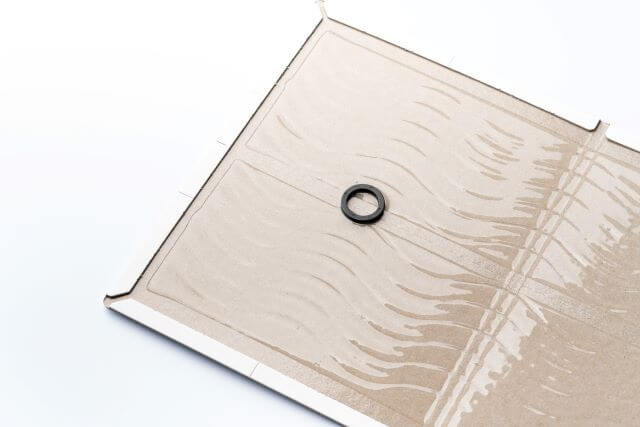

【パンチングメタル】

こちらがパンチングメタルです。

パンチングメタルとは、ステンレスや鉄でできた薄い板に小さな穴がたくさんあけられているものです。

金属の板なのでネズミにかじられても破られないのがメリットですが、必要な大きさに切ったり、曲げたりする加工が難しいです。

自宅に専用の工具や機械がない場合は金網を選ぶといいでしょう。

ホームセンターのほかAmazonや楽天などでも購入できます。

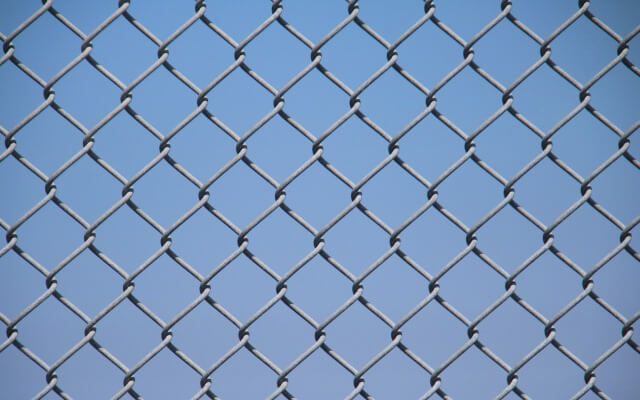

【金網】

こちらが金網です。学校や駐車場のフェンスにもよく使われていて、切ったり、曲げたりしやすいのがメリットです。

網の目が三角形のものと六角形のものとがありますが、六角形のものの方が頑丈なので、よりネズミに侵入されにくくなります。

ネズミは1.5センチ程度のすき間でも侵入してくるため、目の大きさが1センチ以下のものを選ぶと安心です。

金網はホームセンター、Amazon、楽天などで購入できるほか、100円ショップのバーベキュー金網でも代用が可能です。

2.「配管の貫通部」

外壁を貫通する配管の周囲のすき間は、

「金網」+「コーキング」

で埋めるとネズミの侵入を確実に防げます。

具体的には、

- 配管周囲のすき間に、丸めた金網を詰め込む

- 配管・金網・外壁の3つが接着するようにコーキングで覆う

の順番で行います。

すき間が小さい場合は、金網の代わりに金属メッシュを使ったり、コーキングやパテだけでふさいでもいいでしょう。

パテはエアコンの配管工事用のものでかまいませんが、ネズミが嫌うユーカリオイルや唐辛子などの成分が含まれたネズミ対策専用のパテ(防鼠パテ)もおすすめです。

金網、コーキング、パテはいずれもホームセンターやAmazon、楽天などで購入できます。

3.「基礎のすき間」

基礎のすき間はモルタルやコーキング、パテなどで埋めましょう。

コーキングは普通のものでも構いませんが、ネズミの忌避効果があるコーキングも販売されているので万全のネズミ対策をしたいという人は使ってみるといいでしょう。

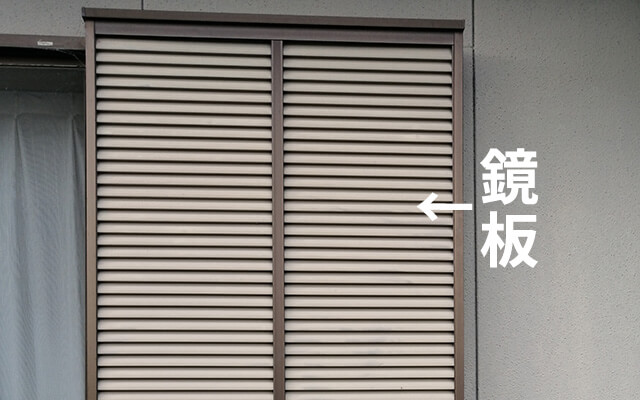

4.「戸袋(とぶくろ)」

戸袋の内側の壁にあいた穴やすき間をふさぐときは、まず戸袋正面の「鏡板」を取り外します。

その後、内側の壁にあいた穴やすき間をコーキングかパテでふさいでください。

穴が大きい場合はパンチングメタルや金網を使ってもいいでしょう。

もし内側の壁がボロボロになっている場合は、新しく張り直すと確実にネズミの侵入を防げます。

新しく張る板は、ねずみにかじられないように金属製のものがおすすめです。

DIYで張り替えもできますが、難しいようなら工務店に依頼してみてください。

5.「換気扇」

換気扇まわりのネズミ侵入対策では、次の2つを行いましょう。

- 油汚れを掃除して、外部のシャッターがスムーズに閉じるようにする

- ウェザーカバーがある場合は、金網かパンチングメタルを取り付ける

なお、換気扇のウェザーカバーに金網を取り付けると下の写真のようになります。

【室内】穴やすき間のふさぎ方

次に室内の穴やすき間のふさぎ方を解説します。

1.「配管の貫通部」

家の外周りと同じく、配管周りのすき間はパテやコーキングで埋めます。

専用のカバーがあればそれを使いましょう。

なお、コーキングは一度接着するとはがすのが大変なので、後々のことを考えるとパテの方がおすすめです。

2.「壁にあいた穴」

壁にあいた穴は、壁と同じ材料を用意してふさぎます。

詳しいやり方はYouTubeなどに分かりやすい動画が公開されていますので、そちらをご覧ください。

またキッチンシンクや洗面台の下など、普段見えない部分ならパンチングメタルや金網、ベニヤ板でふさぐのも有効です。

3.「玄関の上り框のすき間」

上り框(がまち)の下のすき間もパテやコーキングを使って埋めましょう。

作業するときは、すき間の上下にマスキングテープや養生テープを貼ってからパテやコーキングをつめるようにすると、見た目がきれいに仕上がります。

4.「ブレーカーボックス」

ブレーカーボックスの背面の穴はパテを使って埋めます。

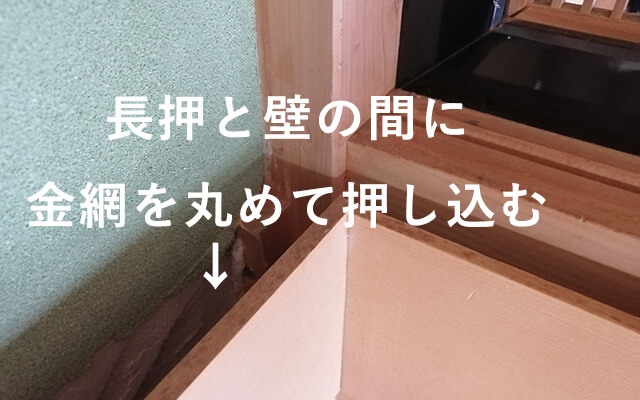

DIYでも行えますが、ブレーカー周りの作業は危険も多いので、電気工事店に依頼する方が確実です。

5.「長押(なげし)」

金網を棒状に丸めて、長押と壁の間に押し込みすき間を埋めます。

金網はソフトタイプのものを購入すると、丸めやすく作業しやすいでしょう。

まとめ:「万全の侵入対策でネズミを寄せ付けない家に」

今回は、ネズミの侵入対策のやり方を4つのステップで解説しました。

ネズミ対策というと難しく聞こえますが、

- ネズミの侵入口になる穴・すき間を見つける

- 室内を片付ける

- 侵入したネズミを退治する

- 1の穴とすき間をふさぐ

の4ステップを順番に行えば、ネズミを寄せ付けない万全の侵入対策を行うことができます。

本記事を参考にぜひ、ご自宅のネズミ侵入対策をやってみてください。

コメント