- 夜中に屋根裏から「トタトタッ」と生き物が走るような音がする

- 屋根裏からおしっこのようなアンモニア臭がする

- 「カリカリ」と何かをかじるような音が屋根裏から聞こえてくる

- 屋根裏で「チーチー」という高い鳴き声がする

もしこのような悩みをお持ちでしたら屋根裏にネズミがいるかもしれません。

「どうして屋根裏にネズミが?」と思われるかもしれませんが、じつは屋根裏はネズミにとって非常に生活しやすい場所なのです。

ネズミは寒さが苦手なため秋から冬ごろに床下から屋根裏に侵入するケースが多くなります。

ネズミの足音や泣き声が夜寝る時間になると聞こえてくるのは、ネズミが夜行性で夜に活動するからです。

この記事では

- ネズミが屋根裏にいるか確認する方法

- ネズミが屋根裏に侵入する理由と原因

- 屋根裏のネズミを駆除する方法と侵入予防策

を紹介しますので「屋根裏にネズミがいるかも?」と感じている方はぜひ最後までお読みください。

ネズミが屋根裏にいるか確認する方法7選

屋根裏からネズミがいるような音が聞こえてきたとき、それが本当にネズミなのか確認する方法は下記の7つです。

特にネズミがいる可能性が高い順に上から並べてあります。

ネズミを確認する7つの方法

- 屋根裏から音がする

- 台所を荒らされている

- 家具、電気コードにかじられた跡がある

- ペットはいないのに床に動物のフン・尿のようなものがある

- 室内に見覚えのない黒い汚れがある

- 近所の環境が変わった

- コンセントや照明が急に使えなくなった

ネズミは繁殖力がとても強くあっという間に数を増やしてしまうので、少しでも早く発見して駆除することが大切です。

それでは上記の各項目について順番に見ていきましょう。

確認方法1:「屋根裏から音がする」

屋根裏にネズミがいる場合、

- 鳴き声

- 走り回る足音

- 木材や金属をかじる音

などが聞こえてきます。

下記の表にネズミが出す音についてまとめたので屋根裏から聞こえてくる音と比べてみてください。

| 音の種類 | 聞こえる音 |

|---|---|

| 鳴き声 | 「キューキュー」「キーキー」「ピーピー」などの高い音 |

| 足音 | 「トタトタ」「カタカタ」「カタコト」「ガサガサ」など |

| かじる音 | 「カリカリ」「ガリガリ」など |

ただし冷蔵庫などの家電の異常音だったり、すき間風で屋根裏の断熱材がガサガサ鳴っているだけだったりなどネズミが原因ではないこともあります。

また音の大きさによってはネズミ以外の動物(イタチ、ハクビシン、アライグマなど)も考えられますが、何らかの動物がいる可能性が高いので早めの対処が必要です。

確認方法2:「台所を荒らされている」

ネズミは人の近くにいれば食べ物に不自由しないことを知っています。

警戒心が強くて臆病なネズミが人に見つかるリスクを負ってでも家に侵入してくるのは食べ物を確実に手に入れるためです。

特に台所にはエサになるものがたくさんあるので、ネズミは人が寝静まった夜中に屋根裏から台所へ行ってエサを物色します。

朝台所に行くとお米、乾麺、インスタント食品、お菓子の袋がやぶられている、中身を食べられている、またはゴミ箱の中身(生ゴミなど)が散乱していたらネズミが犯人の可能性が高いです。

確認方法3:「家具や電気コードにかじられた跡がある」

家具や電気コード、柱や壁、ドアや引き戸にかじられたような跡があったらネズミが原因の可能性があります。

なぜかというとネズミには「硬いものをかじる習性」があるからです。

ネズミには上下2本ずつの大きな前歯があり生きている間ずっと伸び続けます。

前歯が伸びすぎるとエサを食べにくくなるなど生活に支障が出るため、ネズミは歯が必要以上に伸びないように日頃から木材や金属などの硬いものをかじって前歯を削らなければなりません。

ただ平らな面や極端に太いものをかじるのは苦手なので室内の壁、柱、家具、ドアや引き戸の端や適度な太さの電気コードなどが狙われやすいのです。

もし室内にあるものにかじられたような跡があったらネズミの侵入を疑いましょう。

確認方法4:「床に動物のフン・尿が落ちている」

決まった場所で排泄せず、動き回りながらあちこちでフン・尿をするのもネズミの特徴です。

もし室内に米粒を少し大きくしたような黒っぽい棒状のものがあったり、アンモニアのようなツーンとした臭いのする水濡れがあったりしたらネズミのフン・尿かもしれません。

ネズミのフンの外見については下記のサイトが参考になります。

»【アース製薬公式サイト】これって何のフン?-ネズミのフンの特徴

ネズミのフン・尿を見つける際は、

- 壁際の床

- 部屋の隅(角のところ)

- 家電や家具の裏やすき間

などをチェックしましょう。

ネズミは目立つ行動を嫌うので何もない広いところは通らず、物陰にかくれたり壁に沿ったりして動き回るからです。

確認方法5:「室内に見覚えのない黒い汚れがある」

ネズミは下水道やゴミ捨て場など不衛生な場所を中心に生活するのでとても汚れており、

ネズミが通ったところには黒光りする汚れがつきます。

この黒い汚れのことを「ラットサイン」と呼びます。

壁際や物陰、壁にあいた穴の周りなどに見覚えのない黒い汚れがつくようになったらネズミの通り道になっている可能性が高いです。

また黒い汚れ以外に体毛や足跡もラットサインになります。

ペットを飼っていないのに動物の体毛が落ちていたりホコリの上に小さな足跡が残っていたりしたらネズミの侵入を疑いましょう。

確認方法6:「近所の環境が変わった」

自宅周辺の環境変化などもネズミが侵入してくる原因になります。

例えば最近、近所でこのようなことはありませんでしたか?

- 近所に新しく飲食店がオープンした

- 近所の築年数が古い家やアパートが解体された

- 自宅の庭でネズミを見た

- 近所の家でネズミが出たという話を聞いた

もし上記に当てはまることがあれば、ネズミの痕跡(足音、鳴き声、フン・尿、黒い汚れなど)がないか、家の外周りにネズミが侵入しそうな穴やすき間がないかをチェックしてください。

ネズミの侵入口になる穴やすき間のふさぎ方は記事の後半で解説します。

確認方法7:「コンセントや照明が急に使えなくなった」

ネズミは屋根裏や壁の中の電線や水道管をかじって断線させたり穴をあけたりすることがあります。

もし

- 今まで使えていたコンセントが急に使えなくなった

- 電球を変えても照明がつかなくなった

- 壁の中から「チョロチョロ」と水が漏れる音がするようになった

などの場合はネズミが原因ということもあります。

ただし、

- 屋根裏から物音はしない

- 台所の食品を荒らされたりしていない

- 壁や家具、電気コードなどをかじられた跡はない

- ネズミが通ったような黒い汚れはない

- ネズミのフン・尿らしきものはない

などネズミの痕跡が一切確認できないときは、単純に機器の故障や配管の劣化による漏水の可能性が高いです。

その場合は電気工事店や水道工事店に修理してもらいましょう。

どうしてネズミが屋根裏に!?どうやって入った?

屋根裏にネズミがいると聞くと、

- 「なんでわざわざ屋根裏に?」

- 「そもそもどうやって屋根裏へ入ったの?」

と疑問に思いますよね。

一見、屋根裏に侵入するなど無理そうですが、ネズミは小さくて柔軟な体を活かし安々と屋根裏へ侵入してしまいます。

ここではネズミが屋根裏に侵入する理由や侵入経路、ネズミに侵入されやすい家の特徴を紹介します。

ネズミが屋根裏に入ってくる理由は?

ネズミは寒さに弱く臆病な性格のため次のような場所をとても好みます。

- 暖かい場所

- 暗い場所

- せまい場所

- 乾燥した場所

- 天敵に見つかりにくい場所

この5つの条件をすべて満たす絶好の環境こそ屋根裏です。

屋根裏は風雨もしのげて冬でも暖かく天敵に襲われる心配もありません。

もちろんせまくて暗く、適度に乾燥もしている理想の場所です。

だからこそネズミは人間に見つかるリスクを負ってでも屋根裏に侵入してくるのです。

ネズミはどうやって屋根裏へ侵入する?

ではネズミはどうやって屋根裏へ侵入してくるのでしょうか?

ネズミは身軽で垂直の壁を登るのが得意なので外壁や電柱、雨どいをよじのぼって屋根のすき間、2階の窓などから侵入することもあります。

しかし一番多いのは

- 床下換気口

- エアコン配管の貫通部分

- 外壁や基礎にあいた穴やすき間

などから床下や壁の中に侵入し上に登って屋根裏へ移動するというものです。

ネズミの体は小さくて軽いだけでなく柔軟性も高いので、体をグニャッと変形させ500円硬貨ほどの穴でも通り抜けることができます。

そのため床下換気口の格子や網が外れていたり、エアコン配管が外壁を貫通する部分にカバーがされていなかったりするとそのすき間から家の中へ侵入してくるのです。

ネズミは屋根裏で何をしている?走り回る理由は?

外部から屋根裏へ侵入したネズミは、屋根裏で一体何をしているのでしょうか?

ネズミは夜行性の生き物なので昼間は体を休め、人が寝静まる頃に活動を始めます。

しかし人が外出して留守のときなどは昼間でもエサを求めて屋根裏から台所へ現れることもあります。

ネズミが走り回る理由ははっきりとわかっていませんが、ネズミは頻繁にエサを食べてエネルギーを補給しないと餓死してしまうので、エサがあってもなくても本能的に走り回るのではないかと考えられています。

臆病で警戒心の強いネズミが屋根裏で音を立てて走り回るということは、侵入してある程度の時間がたっていて「この家は安全だ」と判断している証拠です。

侵入して時間がたつほどネズミの行動はエスカレートしていくので、屋根裏で足音がするだけのうちに駆除する必要があります。

ネズミが侵入・住み着きやすい家の3つの特徴

ネズミに侵入されやすい家・住みつかれやすい家には共通する3つの特徴があります。

特徴1:「侵入できるすき間が多い」

ネズミは侵入できそうな穴やすき間の多い家を好みます。

特に築40年以上経過している古い家はあちこちがすき間だらけなのでネズミに侵入される可能性が高くなります。

逆にここ10年以内に建てられた家はすき間ができにくい構造になっているのでネズミに侵入されにくくなりますが絶対ではありません。

実際に大手ハウスメーカーで建てた新築の家にネズミが侵入した事例があります。

この事例ではネズミが外壁の下部にあるわずかなすき間から壁の中に侵入ました。

詳細を知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。

特徴2:「エサがたくさん手に入る」

厳しい自然の中で生きるネズミにとってエサが簡単にたくさん手に入る環境はとても魅力的です。

例えば自宅でこのようなことをしていませんか?

- もらいものの野菜をそのまま玄関に置いてある

- 仏だんにお供物を置いたまま

- 家庭菜園をしている

- 食べ残しはいつもテーブルの上に置いたまま

- 掃除をしていないのでゴキブリがよく出る

- 生ゴミの入ったゴミ袋は玄関先に置く

こんな家にはネズミがまっさきに侵入してきます。

ネズミは小さいですが消費カロリーがとても大きい燃費の悪い生き物です。

1日に体重の1/4~1/3くらいのエサを食べなければ生きていけません。

冬の寒いときなら1日、それ以外でも2~3日エサが食べられないだけで餓死してしまいます。

そのためネズミは活動時間の多くをエサ探しと食べることに費やし、好き嫌いもほとんどありません。

私たち人間が食べる物なら何でも食べますし、ゴキブリやバッタなどの昆虫も大好物です。

ネズミにとって食べ物があちこちに置いてある人の家は生きていくために絶好の環境なのです。

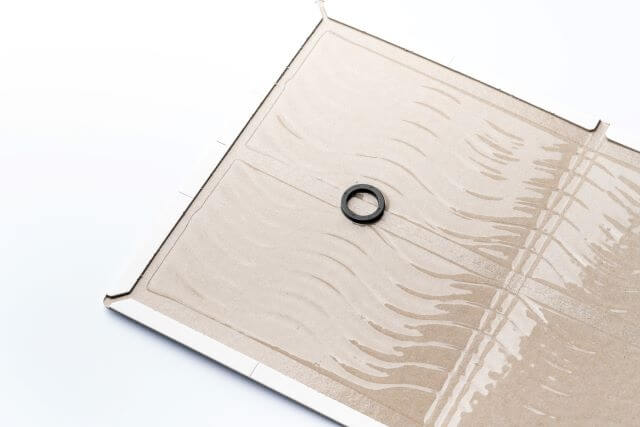

特徴3:「巣の材料になるものが豊富にある」

屋根裏に侵入したネズミは生活の拠点になる巣を作りはじめます。

巣を作れば、

- より寒さをしのぎやすくなる

- 持ち帰ったエサを保管できる

- 寝床になる

- 子育てができる

などメリットがたくさんあるからです。

ネズミの巣の材料になるのは主に木の枝、落ち葉、枯れ草ですが、ダンボール、ティッシュ、新聞紙などの紙類、衣類などの布、ビニール袋、屋根裏に敷かれた断熱材(グラスウール)などもネズミは喜んで使います。

どれも柔らかくて保温効果があるからです。

そのため不要なダンボールや新聞紙、衣類、寝具が置いたまま、ティッシュやビニールのゴミがあちこちに落ちているなど掃除・整理・整頓がされていない家は侵入したネズミが住み着きやすくなってしまいます。

屋根裏のネズミが起こす3つの被害とは?

屋根裏にネズミが侵入すると、私たちの毎日の生活に大きく影響します。

ただ「屋根裏から音がしてうるさい」だけではなく想像以上に深刻な被害をもたらすこともあります。

ここでは、ネズミが私たちの生活に与える影響について、

- 病気の原因になる

- 家の設備を壊してしまう

- 住む人のストレスになる

の3つの点から解説します。

病気・アレルギーの原因になる

ネズミは様々な病原菌・ウィルス・寄生虫をもつとても不衛生な動物です。

たとえばネズミの体毛にはたくさんのダニやノミが付着していますし、唾液・フン・尿には「ハンタウィルス」「広東住血線虫」「サルモネラ菌」などが含まれています。

ダニやノミはかゆみ、湿疹、ぜんそくなどのアレルギー症状の、サルモネラ菌は食中毒の原因になります。

またハンタウィルス、広東住血線虫はともに致死率が高いウィルス・寄生虫です。

ほかにもネズミに噛まれることでアナフィラキシーショックを起こして死んでしまう可能性もありますし、ネズミがもつサルモネラ菌が付着した食品や調理器具が原因の食中毒事件も起こっています。

ネズミは人の命を奪う可能性もあるのです。

ネズミは決して「害のないかわいい生き物」ではないことを覚えておいてください。

家の設備を壊してしまう

ネズミは家の設備を壊して使えなくしてしまうこともあります。

屋根裏にはコンセント・照明・インターホンなどにつながる電気配線のほか、水道管、排水管、エアコンダクト、ガス管など生活に欠かせない設備が収納されています。

ネズミには硬いものをかじる習性があるので、これらの電気配線や水道管、ガス管などを好んでかじってしまうのです。

ネズミに水道管をかじられて漏水し緊急修理が必要になったケースや電気ケーブルをかじられて中の銅線がむき出しになり火災が起こる寸前だったというケースもあります。

ネズミが原因とされる火災やガス爆発などの事故は全国で起こっていて「たかがネズミ」と甘く見るのは危険です。

屋根裏にネズミがいることがわかったらすぐに駆除に取り掛かりましょう。

住む人のストレスになる

「屋根裏にネズミがいる」という状況は想像以上にストレスになります。

屋根裏から聞こえるネズミの足音や鳴き声も1日くらいなら気にならないかもしれません。

しかし1周間、2周間、1ヶ月と続くとしたらどうでしょう。

おそらく気になってなかなか眠れないのではないでしょうか。

実際にネズミ被害にあった人たちの大半が「ネズミの音がうるさくて眠れなかった」と口にしています。

ほかにも、

- 「食品をこまめに片付けなければならない」

- 「フンを掃除しなければならない」

- 「寝室の布団を汚されないか心配しながら出かけなければならない」

など余計な手間や心配事が増えて大変だったという声もあります。

自宅で安心して過ごすためにも「もしかしたらネズミがいる?」と思ったらすぐに駆除業者に依頼するなど1日でも早く対策を始めてください。

屋根裏のネズミを駆除する方法

ネズミが屋根裏にいるとわかったら、1日でも早く駆除をスタートすることが大切です。

寒さをしのげて天敵に襲われることもなく、エサも手に入りやすい屋根裏ではネズミは減ることなくどんどん数を増やしてしまうからです。

駆除が1ヶ月遅れるだけでネズミが10匹近く増えてしまうこともあり、数が増えるほど被害は拡大します。

たとえネズミ駆除業者に依頼しても駆除に手間と時間がかかり料金も高額になります。

ネズミ駆除は短期決戦。時間との勝負です

ここでは屋根裏のネズミを駆除する代表的な方法を4つ紹介します。

侵入したばかりなら忌避剤で追い出せることも

ネズミは「ここは快適だ」と判断した環境からはなかなか立ち去りません。

天井を棒で叩いたくらいではネズミがびっくして少しの間大人しくなるだけで追い出すのは難しいでしょう。

しかし侵入してまだ間もないネズミであれば「忌避(きひ)」系のグッズを使えば追い出せる可能性があります。

ネズミを追い出す忌避系のグッズには次の3種類があります。

- 煙が出るタイプ

- 光や音(超音波)が出るタイプ

- においが出るタイプ

屋根裏にいるネズミの性格によってはまったく効かないこともありますが、3つとも簡単に使えるのでネズミ駆除の最初の一歩として使ってみてください。

猫を飼っているのであれば猫のトイレなど猫のにおいがついたものを屋根裏に置いてみるのもいいでしょう。

猫はネズミの天敵なのでそれだけで屋根裏から逃げ出すこともあります。

またインターネット通販で販売されている狼やキツネの尿を使った忌避剤は「屋外専用」です。

間違って屋根裏で使わないように注意してください。

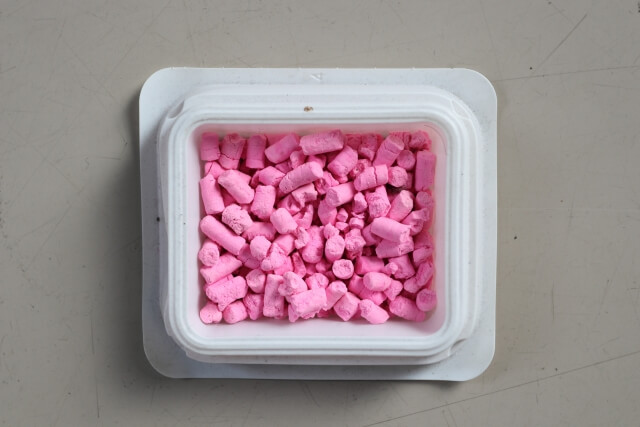

忌避剤でダメなら粘着シートでつかまえる

忌避剤を使っても効果がなければ、粘着シートを使いましょう。

粘着シートとは強い粘着力でネズミを捕まえる罠タイプのネズミ対策グッズです。

粘着シートを使うときのポイントは下記の4つです。

ポイント1:「ネズミの通り道に敷きつめる」

粘着シートはネズミの通り道にたくさん敷きつめるように置きましょう。

ネズミは一度通った道を繰り返し使う習性があるのでそこに粘着シートを置けば捕まる確率が上がります。

屋根裏をのぞいてみてネズミのフンや足跡がある場所がネズミの通り道です。

ネズミにかじられたような跡があれば、そこにも粘着シートを置きましょう。

もしネズミのフンや足跡が分からなかったら、屋根裏の壁ぎわや四隅に粘着シートを置いてください。

ネズミは基本的に壁伝いに移動する習性があるからです。

またできる限り屋根裏の奥まで粘着シートを設置する方がネズミを駆除しやすくなります。

屋根裏で作業するときの注意点

天井板を踏み抜いて天井を壊したり、落ちてケガをする恐れがあります。

屋根裏で作業するときは、絶対に梁(はり)以外のところに体重をかけないでください。

ただし屋根裏はせまく梁の上をつたって移動しなければなりません。

もし「自分にはムリだ」と感じたらネズミ駆除業者に依頼しましょう。

最低3日は様子を見る

ネズミはすぐに粘着シートにかかってはくれません。

ネズミは臆病で警戒心が強いので、いつもの通り道に昨日までなかったものが置いてあると安全を確認できるまで近寄らなくなるからです。

そのため粘着シートを仕掛けたら最低3日は放置してください。

屋根裏に様子を見に行くのもネズミの警戒心を刺激してしまうので厳禁です。

「捕まったかな?」とつい気になってしまいますがグッとこらえてください。

ネズミが捕まったらすぐに処分する

粘着シートにネズミがかかったら放置せずにすぐに処分しましょう。

ネズミごと粘着シートを折りたたんで燃えるゴミとしてそのまま捨ててください。

ネズミが生きている場合は罪悪感があるかもしれませんが「害獣だから仕方ない」と割り切りましょう。

捕まえたネズミを自分で処分するのは無理という方は駆除業者に依頼するとスムーズです。

エサと組み合わせると捕獲率アップ

なかなかネズミが捕まらないときは粘着シートを置く場所を変えるか、エサを近くに置くと効果的です。

ネズミは、

- お米

- とうもろこし

- ピーナッツ

- バター

- 砂糖

- サツマイモ

などを好んで食べます。

また油っぽいものも好きなのでコーン油やごま油を少し垂らしておくと食いつきがよくなります。

これらを小皿などに入れて粘着シートの近くに置いてください。

エサを置くときのポイントは次の3つです。

エサを置くポイント

- 粘着シートの上に直にエサを置かない

- 粘着シートとエサは少し離して置く

- 粘着シートの上を通らないとエサにたどりつけないようにする

捕まらないときは置き場所を変えたりエサの種類を変えたりしてみてください。

殺鼠剤は効果大だが使うときは慎重に

ネズミ用の毒エサ(殺鼠剤)は効果大ですが、毒エサを食べたネズミが手の届かない屋根裏の奥や壁の中で死んでしまう可能性があるという大きなデメリットがあります。

ネズミの死がいを放置すると腐敗して悪臭の原因になったり、ウジが湧いたり、ネズミの身体に付着していたダニがネズミの体から離れて家中に散らばってしまうなどの「二次被害」を起こしてしまいます。

殺鼠剤でネズミを駆除する場合はネズミの死がいの回収もセットで行う必要があることを覚えておいてください。

自力での駆除が難しいと思ったら駆除業者へ依頼する

費用はかかりますが最初からネズミ駆除業者に依頼してしまうのも方法の1つです。

ネズミ駆除業者なら、

- ネズミの駆除

- ネズミの死がいの処理

- ネズミのフン、尿、巣の片付け、消毒

- ネズミの侵入口をふさぐ

なども行ってくれるので精神的にも楽です。

屋根裏のネズミは時間がたてばたつほど数が増えてしまい自力での駆除が難しくなります。

ある程度自分でやって無理なら迷わず駆除業者に依頼しましょう。

業者に依頼した場合の駆除料金は家の広さやネズミの数などにもよりますが、屋根裏の場合は5万円から10万円くらいの費用がかかると考えてください。

駆除にかかる時間はネズミの数が少なければ1~2周間くらいで完了しますが、ネズミの数が多い場合は3ヶ月~半年以上かかるケースもあります。

実際の料金や駆除にかかる時間は現場調査をしないとわからないので、まずは見積もりを依頼してみましょう。

ネズミの再侵入を予防する

屋根裏にいるネズミを駆除したら侵入口をふさぎましょう。

ネズミが屋根裏まで侵入してきたということは、ネズミが侵入できる穴やすき間があるということです。

侵入口をふさぐのは駆除と同じくらい大切なので必ず行ってください。

ネズミ駆除業者なら侵入対策までやってくれることも多いです。

見積もり依頼をしたとき、侵入口をふさぐ作業が含まれているか確認しておきましょう。

なぜ再侵入対策が大切なのか?

侵入口をふさがなければならない理由は2つあります。

理由の1つ目は、1度ネズミが住みついた家はネズミにとって暮らしやすい場所だということです。

つまり今屋根裏にいるネズミを駆除しても別のネズミが侵入して住みつく可能性が非常に高いといえます。

2つ目は、ネズミには1度住みついた場所から追い出されてもまた戻ってこようとする帰巣本能があるからです。

またネズミの放置は火災や住宅の損傷にもつながります。

ネズミが原因の火災や住宅への被害は火災保険・住宅瑕疵担保保証でも免責事項とされているケースが多く、いざというときに保険金がおりない可能性が非常に高いのです。

ネズミの駆除と侵入口の封鎖は必ずセットで考えましょう。

ネズミの代表的な侵入口10選

ネズミの侵入口をふさぐときは家の外周りから行っていきましょう。

家の外周りで特にネズミの侵入口になりやすいのは次の5ヶ所です。

この5ヶ所またはその周囲にネズミが侵入できそうな穴やすき間がないかを確認してください。

家の外周りのおもな侵入口

- 床下の換気口

- エアコン配管の貫通部

- 基礎上部のすき間

- 雨戸の戸袋(とぶくろ)

- 換気扇

侵入口をふさぐ作業は家の外周りだけでも大丈夫ですが、室内側もふさぐとより安心です。

室内に次のようなところがないか確認してください。

室内のおもな侵入口

- 配管の貫通部のすき間

- 壁にあいた穴

- 玄関框の下のすき間

- ブレーカーボックス背面の穴

- 長押(なげし)の内側のすき間

ネズミの侵入口については以下の記事でも解説しています。

» ネズミの侵入口の見つけ方

侵入口のふさぎ方

ネズミが侵入しそうな穴やすき間は以下のようなグッズを使ってふさぎます。

- パンチングメタル

- 防鼠金網

- 床下換気口用の格子

- 金属たわし

- コーキング

- パテ(すき間埋め用)

- 速乾性セメント

床下通気口の格子が破損している場合は1のパンチングメタル、2の防鼠金網、3の床下換気口用の格子を取付けます。

配管貫通部まわりのすき間・基礎上部のすき間は4の金属たわしをつめるか、5のコーキング、6のパテ、7の速乾性セメントなどでふさぎましょう。

金属たわしをつめたあとにコーキングで固定するとより強固にネズミの侵入をふせぐことができます。

上記の7つのアイテムはいずれもホームセンターやインターネット通販で購入できます。

自分の家の状況に合わせたものを用意しましょう。

穴やすき間のふさぎ方の解説は以下の記事でも行っているので参考にしてください。

» ネズミの侵入口のふさぎ方

家の周囲を整理・整頓する

屋根裏のネズミを駆除、家の外・室内の穴やすき間をふさいだら家の周りの整理・整頓も行いましょう。

例えば、

- 雑草を刈る

- 植木を剪定する

- 生ゴミの袋を外に放置しない

- 車庫やガレージは定期的に片付ける

- 果樹、家庭菜園は放置せずに収穫する

- 発泡スチロールやダンボールを外に放置しない

- 壊れた家電、木材、ガーデニング用品を放置しない

などです。

食べものや巣の材料になるものをできる限り与えず、ネズミが生活しにくい環境を作ることを意識してください。

まとめ

今回はネズミが屋根裏にいるか確認する方法やネズミの駆除方法、侵入口のふさぎ方を解説しました。

屋根裏から「トタトタ」という足音や「キューキュー」という鳴き声が聞こえる場合はネズミが住みついている可能性が高いです。

ネズミは安全で快適な場所を求めて侵入してくるため自分から出ていくことはありません。

放置すればどんどん数が増えて行動も大胆になり、ネズミが走り回る音とストレスで眠れなくなったり、健康への被害や住宅への被害にも発展していきます。

「自分では手に負えない」と感じたら早めに駆除業者に依頼するようにしましょう。

コメント