はじめに

突然ですが、あなたはネズミについて、どれだけの事を知っていますか?

ネズミと言えば「屋根裏に住んでいる」「路地裏で生ゴミを漁っている」…といったイメージを持たれる方が多いかもしれません。

ただ、生まれ育った環境によっては「ネズミをほとんど目にすることなく生きてきた」という方も意外といらっしゃるのではないでしょうか…?

しかし「自分には縁のない生き物だ」と油断していると、あなたの家もあっという間にネズミの巣窟となってしまう可能性だってあるのです。

ひとたび棲みついてしまえば、ネズミはあなたの大切な家を汚し、最悪人の住めない状態にまでしてしまう恐ろしい存在なのです。

そんな被害に遭わないためにも、あるいは被害に遭った際にすばやく対処できるように、まずは本記事を読んでネズミとは何たるか、必要な知識をぜひ身に着けて頂ければ光栄です。

そういえば…ネズミを見た事なんて無いかもしれないわね。

家は清潔にしてるし、侵入できそうな穴なんて見当たらないから、うちには関係ない話だと思うわ。

その考えが大きな落とし穴になるのです!

ネズミは思いもよらないような小さな隙間から住宅の中に侵入し、場合によっては新築の家にまで棲みつくことがあるのです!

この記事を読んでおけば、もしもの時にきっと役立つでしょう!

生態・形態・分類

ネズミについて理解を深めるために、まずは生物学的な情報を見ていきましょう。

具体的な形態

ネズミは驚くほど適応力があり、多様な環境で生きることができるため。、地球上のあらゆる場所に生息しています。ネズミには多種多様な種が存在しますが、どの種にも共通する一般的な特徴としていくつかの点が挙げられます。

ネズミの体長は種によりますが、12cmから12cmほどであるケースが多いです。

尾は体長と同じくらいまたはそれ以上の長さがあり、耳と目は比較的大きな種が多いです。

ネズミの前歯は一生伸び続けるという特性を持っており、何か硬いものをかじることで前歯を削ります。

これがないと、伸びすぎた前歯が口を塞いでしまい、食事ができなくなってしまいます。

詳しい生態

ネズミは主に夜行性で、天敵から身を守るため夜間に活動します。しかし、天敵があまりいない安全な場所であれば、昼間の明るいうちに活動を始めるケースも見られます。

ネズミは優れた聴覚と嗅覚を持ち、これを利用して食物を探したり、天敵の存在をいち早く察知します。

食事は主に植物性で、種子や果実、茎や葉などを食べますが、昆虫や他の小動物も食べることがあります。

さらに、ネズミはその驚異的な繁殖力で知られています。

彼らの繁殖力は種によりますが、一般的には以下のような特徴があります。

ネズミはこの高い繁殖能力を使って、現在の繁栄を築いたと言っても過言ではありません。

ネズミの繁殖能力ってこんなに凄いの…?

話には聞くけど、想像以上ね。

こんなのに棲みつかれでもしたら大変よ!

分類学上の位置づけ

ネズミとは哺乳類ネズミ目(げっ歯目)に属する生物種の総称です。

ネズミ目に属する哺乳類の数はおよそ2300種で、これは現生哺乳類の42%を占めるとされています。

ただし、このネズミ目にはリス亜目・ヤマアラシ亜目・ビーバー亜目などが含まれており、狭義の意味においてはネズミ亜目に属する種だけを「ネズミ」であると定義します。

分類学的にはネズミ目に属していないのに「ネズミ」と呼ばれる生物は多く、例えばハリネズミは哺乳類真無盲腸目(しんむもうちょうもく)に属すハリネズミ科の生物で、どちらかと言えばモグラに近い生き物です。

ネズミ目に属していたとしても、ハダカデバネズミはネズミというよりビーバーに近く、実験用のネズミといったイメージのモルモットはヤマアラシに近い生き物なので、何ともややこしい状態です。

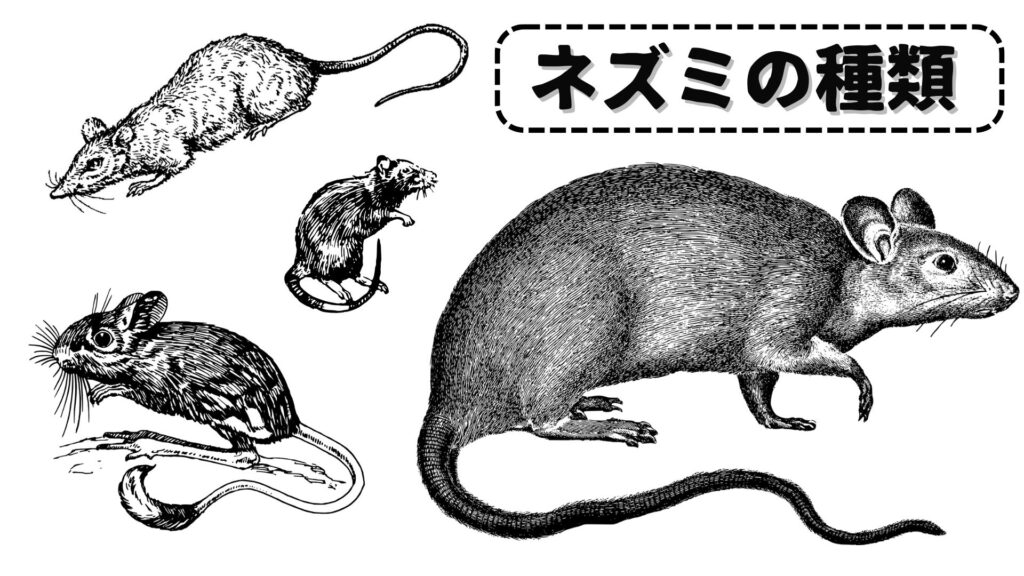

種類

次に、数多く存在するネズミの中で、特に代表的な種類のネズミをいくつかご紹介します。

日本のネズミ

ハツカネズミ

ハツカネズミは他種のネズミが入らない場所(物置・納屋)で生息しています。穀類や種子を食べることが多く、好奇心旺盛で人間より優れた能力を持っていることが特徴です。

体長は約7.5~10cmで、尾は体長とほぼ同じ長さです。

ドブネズミ

ドブネズミも屋内で生息しますが、湿気が多い場所(下水道・植え込み・床下)を好む傾向があります。

また、魚介類や肉を食べることが多く、体長が長く22〜26cmもあり、体系もかなりずんぐりしていることが特徴です。

クマネズミ

クマネズミは主に屋内、特に高くて乾いた場所(天井裏・壁の中)で生息しています。穀物や果物を食べることが多く、神経質で学習能力が高いため、集団で行動し、なわばりを持つことが特徴です。

ハタネズミ

ハタネズミは主に屋外で生息しています。地下5~30cmにトンネルを掘り、巣を作ることが特徴です。食物としては、植物の葉や根、樹皮などを摂取します。

アカネズミ

アカネズミは日本固有種の小型のネズミで、北海道から九州までの全域に分布しています。

体長はおよそ80-140mmで、体重は20-60gほどしかありません。

基本的に人家などには棲みつかない野ネズミに該当し、平地から山間部までの森林や田んぼのあぜ道、川原の藪などに生息します。

これらの種類以外にも日本全土に生息するねずみの種類は、15属10種類ほどといわれています。

海外のネズミ

ハツカネズミ(Mus musculus)

ハツカネズミは、世界中のあらゆる場所に生息している最も一般的なネズミの一種です。

海外に生息するハツカネズミは日本に生息するハツカネズミの亜種にあたりますが、独立した種であるとする見解もあります。いずれにしても遺伝的にかなり近しい存在ですので、ハツカネズミの分布の広さからは、その繁栄ぶりを伺えます。

ハツカネズミは夜行性で、穀物や種子を主食とし、人間の居住地に近い場所に生息することが多いです。

スナネズミ(Gerbillinae)

スナネズミは砂漠や草原地帯に生息する小型のげっ歯類で、体長は約5~12cmです。彼らは夜行性で、穴を掘って巣を作ります。スナネズミは乾燥した環境に適応しており、水分をほとんど必要としません。

ドブネズミ(Rattus norvegicus)

ドブネズミもハツカネズミと同じく、日本のみならず世界中に生息するネズミです。

市街地の下水、台所の流し、ゴミ捨て場、地下街、食品倉庫など、水が十分に摂取できる、比較的湿った場所を好むため、人口の増加や人々の移動に伴って繁殖した結果、南極大陸以外のすべての大陸に生息するようになりました。

ドブネズミはかなり大きいネズミで、体長が20cmを超える個体も珍しくありません。

ドブネズミは非常に適応能力が高いので、さまざまな食物を食べ、人口密度のある程度高い地域にはほぼ間違いなく生息しています。

ネズミと人間の関わり

歴史

ネズミと人間の密接な関係は、稲作などの農耕を始まったころから続いています。

日本においても、弥生時代にはネズミから農作物を守るための高床式倉庫と呼ばれる建物が存在し、こうした高床式倉庫の柱に「ネズミ返し」が付いていることからも、このとき既にネズミによる害獣被害との闘いが始まっていたことが伺えます。

今ではペットとして猫を飼うことが一般化していますが、猫はもともとネズミ駆除の一環として買われ始めたことから家畜化された歴史を持っています。

また、ネズミを食べる文化は鼠食文化などと呼ばれ、世界中にネズミ食を行う地域が存在することから、有史以前から人類がネズミを食用としていたことは容易に想像がつくでしょう。

文化

日本

日本の神話では、ネズミは大国主命を助けた存在として登場します。また、大黒天という仏教の神は、ネズミを使者としています。これは大黒天が乗る米俵や、ネズミが大国主命を助けた事に由来すると言われています。

またネズミは十二支の第1番目、子に割り当てられた生き物として有名です。

ネズミの繫殖能力にあやかって、子孫繁栄などの願掛けのシンボルとされることがあります。

西洋

古代ギリシアの神話では、アポロンには「スミンテウス」という別名があり、これは「ネズミの神」を意味します。しかし、キリスト教では人間が「特別な存在」であり、動物は人間に奉仕する「もの」に過ぎないとされてきました。

また、ヨーロッパの言語では、ネズミを主題にした様々な慣用句やことわざが存在します。例えば、「窮鼠(きゅうそ)猫を噛む」は追い詰められた弱者が強者に対して必死に反撃することを表し、「ネズミは沈む船を見捨てる」は危機に陥った際に真っ先に逃げ出す様子を表しています。

科学

被験体として

人間によるネズミの利用の代表的な例として、実験のための被験体としての利用が挙げられます。

実験用のネズミとしては主にハツカネズミが用いられていますが、実験用に使われるのは毛が白く、眼の赤いアルビノ品種であることが多いです。

ネズミは人間と同じ哺乳類であり、ある程度遺伝学的な統御がされていて均質な遺伝的要件を備えていることから、動物実験に必要な再現性あるいは精度をある程度担保しています。

医学・生物学・神経学・病理学・薬学・進化生物学といった様々な分野の研究のために被験体として用いられていて、病気発症のメカニズムや薬の効果などを明らかにする事に役立てられています。

近年では動物愛護の観点から、こうした実験に対する批判が高まっているものの、依然として、ネズミは科学の発展に大きく貢献し続けています。

害獣被害

ネズミは、その生態と行動パターンから、人間の生活に多大な影響を及ぼすことがあります。ネズミによる被害は、衛生的被害、物的被害、経済的被害など、さまざまな形で現れます。

被害の例

衛生的被害

ネズミはさまざまな病原体を運ぶことで知られています。

これらの病原体は、ネズミの糞尿や体液を通じて、時に人間へ感染することもあるのです。

ネズミが運ぶサルモネラ菌は食中毒を引き起こす可能性があります。

レプトスピラ菌は腎臓や肝臓に影響を及ぼすレプトスピラ症を引き起こす可能性があります。

ハンタウイルスは腎症候性出血熱やハンタウイルス肺症候群を引き起こす可能性があります。

また、ネズミに寄生するダニも人間に影響を及ぼします。例えば、イエダニは人間を噛むことでアレルギー反応を引き起こし、皮膚に赤い湿疹や強いかゆみを引き起こします。

物的被害

ネズミを含むげっ歯類の多くは生まれてから死ぬまで、生涯を通して歯が伸び続けます。

これを放置すると伸びきった歯が邪魔になって、まともにエサを食べることすらも出来なくなるほどです。

そこでネズミは家の壁や柱といった、固いものをかじる事で歯を削り、適切な歯の長さを維持しようとする習性を持っているのですが、当然ネズミのこうした行為によって建物の構造体がボロボロになり、ひいては資産価値までをも下げてしまうのです。

また、ネズミは建物だけでなく家具や布団、衣類も、さらに驚くべきことに寝ている人間もかじってしまう事があります。

ネズミにしてみれば、かじる対象はある程度固いものだったら何でも良いので、時に家電のケーブルや、壁裏の電気配線などもその対象となってしまいます。

そうなれば、もちろん買い替えや修理が必要になりますが、かじられた配線をそのまま使用することで、最悪の場合漏電・ショートによる火災が発生しかねないのです。

これは人命に関わることなので、決して無視できない問題です。

経済的被害

上記の衛生的被害や物的被害は、結果的に経済的な損失につながります。健康被害による医療費、物的被害による修理費用や交換費用、そして防除費用などが含まれます。

また、飲食を提供する店舗(小売店・レストラン・居酒屋など)にネズミが棲みついた場合は、さらに深刻な経済的被害をもたらします。

自分の行きつけの飲食店でネズミを発見しようものなら、「ご飯の美味しいお店だけど、ネズミが棲みついているような不衛生な場所で食事をとりたくない」と思うのが自然な感情ですよね。

最近では、コンビニの店内を数匹のネズミが徘徊する動画を利用客が撮影し、その動画がSNSで拡散されるなどして、客足が遠のくといったケースも見受けられます。

ネズミの害獣被害って思ってたより深刻ね…。

飲食店の人には悪いけど、ネズミが出るような店には私だって行きたくないわ。

うちにネズミが出た日には、安心して眠ることもできないでしょうね。

対策方法

ネズミの害獣被害に遭ったら、その対策法を知りたいところですよね。

以下に、いくつかの対策法をご紹介します。

粘着シートや捕獲機を設置する

粘着性のある捕獲シートや捕獲器を使用してネズミを駆除することも可能です。

価格がだいたい500~3,000円となっており非常に手軽に思えるこの方法ですが、捕獲した後の処理が大変になります。ネズミが死ぬのを待ってから自分で生ゴミとして処理する必要があります。

ネズミが苦手であったり、処理の手間を惜しむ人は、こうした点を留意してください。

殺鼠剤・忌避剤を使う

忌避剤はネズミが好まない香りを発生させ、侵入を防ぐか、既に侵入しているネズミを追い出すためのアイテムで、殺鼠剤は毒薬をエサに混ぜて与えネズミを駆除するアイテムです。

ネズミを捕獲する場合と同じく、その後の処理が必要となります。

超音波装置を使う

ネズミが嫌う超音波を発生させる装置もあります。

ネズミはこの装置の出す特定の高い周波数を不快に感じ、そういった音を避ける傾向にあります。

なので、ネズミを追い出す一定の効果があると言え、こうした音は通常人間には聞こえませんが、子供には聞こえてしまう可能性があるので注意が必要です。価格は約3,000~5,000円となっています。

侵入経路を塞ぐ

ネズミは非常に小さな隙間からでも家に侵入することが可能です。特に、換気口や排水管、エアコンの導入口、家の基礎部分の隙間、壁のひび割れなどが主な侵入ルートとなります。また、ネズミは高所にも登ることができるため、屋根や戸袋からも侵入することがあります。

ネズミの侵入ルートを防ぐためには、金網やパンチングメタル(穴の開いた金属板)を使って隙間を覆う方法があります。また、形状が複雑で金網などで覆うのが困難な場所には、防鼠パテを使って隙間を塞ぐことも可能です。さらに、壁などに開いた穴の中に金だわしを詰め込む方法もあります。

食品の管理

ネズミが人家に棲みつく理由には、その場所が天敵から身を隠すのに適していることに加え、人の住んでいる場所にエサとなる食料が存在することも挙げられます。ネズミは人間の食べ残しや野菜の端材などが存在する場所を拠点とするので、ネズミに棲みつかれないようにする為には、こうした生ゴミを適切に管理しなければなりません。

まず、食べ残した食品は密閉可能な容器や戸棚に保管しましょう。

また、仏壇のお供え物やペットの餌などもすぐに片付けることが大切です。

専門業者へ任せるべきわけ

害獣被害にあっても、「あまりお金をかけたくない…」といった考えから、自分で駆除・清掃・対策を行おうと考える方もいらっしゃるかと思います。

しかし、知識や経験のない人の対応では十分な対処ができず、何度も何度もやり直しをする事で、かえって余計な出費がかさんでしまう可能性があります。

ネズミの害獣駆除を専門業者に依頼するべき理由は以下にまとめてみたので、ぜひご覧ください。

- 専門的な知識と経験:専門業者はネズミの生態や行動パターンについての深い理解を持っており、その知識と経験を活用して効果的な駆除を行います。

- 徹底的な駆除と消毒:専門業者は、業者でしか取得できない薬剤を使用するため、高い駆除効果が期待できます。さらに、個人では困難なネズミの死骸の処理や、屋根裏などの糞尿の掃除・消毒まで行います。

- 再発予防:ネズミ駆除において最も重要なのは「防鼠」、つまりネズミの侵入口を塞ぐことです。プロの業者は、素人では見落としがちな侵入経路に対しても徹底した防鼠施工が可能です。

- 安全性:ネズミは病原体を媒介しているため、取り扱いには十分な注意が必要です。専門業者に依頼すれば、自分自身や家族が感染症に罹るリスクを避けることができます。

- 手間を省ける:個人でしっかり対策をしようとすると、駆除剤を買い揃えるなど、何かと面倒なことが多いです。業者に依頼すれば、その手間を省略できます。

あとがき

本記事は以上で終わりとなります!

どうでしょうか。ネズミについての理解は深まりましたか?

ネズミによる害獣被害は太古の昔から現代に至るまで、人間を困らせる深刻な問題なのです。

この記事をお読みの方の中に、ネズミによる害獣被害に遭われている方がいらっしゃしましたら、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。

この記事を読んだだけで、ずいぶんネズミについて詳しくなれたわ!

ちょうど親戚の家にネズミが出るから、この記事のことを色々と教えてあげようかしら。

お力になれて光栄です!

当サイトでは害獣被害について詳しく解説した記事が多数ございいますので、

害獣にお困りの際はご活用ください!

コメント