ネズミを駆除するうえで「殺鼠剤」の使用は非常に効果的です。

殺鼠剤とはネズミを駆除する目的で作られた薬剤のことであり、ネズミが好む食べ物に殺鼠剤を混ぜる(=毒エサを作る)ことで、ネズミに食べさせる確率が上がり効率よく駆除できます。

ただし、種類が豊富で用途によって使い分ける必要があることや、利用時に注意すべき点もあります。

本記事では、殺鼠剤の種類や注意点、毒エサの正しい使い方についてご紹介します。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

目次

「殺鼠剤」とはなにか?

本章では、殺鼠剤(さっそざい)の特徴をご紹介します。

種類が豊富なため、事前に特徴を把握し用途に合ったものを選択しましょう。

不明点があれば、購入時に店員などに質問してみることも大切です。

殺鼠剤の特徴

ネズミを駆除することを目的として作られた薬剤のことです。

毒エサの形で投与することが一般的ですが、ほかにも粉剤を巣に吹き込んで全滅させる方法などもあります。

一般家庭で利用する場合、ネズミが好む食べ物に殺鼠剤を混ぜ(=毒エサを作る)、粘着シートなど別の罠と併用して利用することが多いでしょう。

殺鼠剤の種類

さまざまなメーカーから販売されており、ホームセンターや通販サイトなどで比較的簡単に入手できます。

設置方法や毒の種類によって「投げ込み式」「トレイ式」「蓄積毒系」「急性毒系」の4つに大別され、ネズミの種類・家の状況・ネズミがいる(気配を感じる)場所など、用途に応じて適切なものを選ぶことが重要です。

以下にて、それぞれの特徴をご紹介していきましょう。

投げ込み式

【投げ込み式はこんな方におすすめ】

- 手間をかけずに簡単に使用したい

- 天井裏・屋根裏にネズミを駆除したい

- できるだけネズミを見たくない

このタイプは、個包装された小さな袋のなかに毒剤(毒エサ)が入っており、袋を設置したい場所にそのまま投げ込むor置くだけで効果を発揮してくれます。

手軽かつ短時間で設置できるため、とくに天井裏や屋根裏など人の手が届きにくい場所に設置するのがおすすめです。

ただし、投げ込む際は細かな位置調整が難しく、個包装されているため好物に混ぜ込むなど「食べさせる工夫ができない」という点には注意が必要です。

あくまで「手軽さ」や「簡単さ」に比重を置いた殺鼠剤であると認識しておきましょう。

トレイ式

【トレイ式はこんな方におすすめ】

- 駆除効果をできるだけ高めたい

- 生活スペースや床下に設置したい

その名の通り、トレイのうえに毒エサを乗せるタイプです。

自身で置く場所を調整できるため、日々の生活スペースはもちろん壁沿い・天井裏などでも高い効果を発揮できるでしょう。

投げ込み式のように一つずつ包装されていないため、ネズミが好む食べ物と混ぜる・好きなニオイをつけるといった「食べさせるための工夫」がしやすいことも利点に挙げられます。

ただし、投げ込み式と違い自身で罠を設置する必要があるため、天井裏や屋根裏に置く場合は上る必要がありますし、設置中にネズミと(場合によってはほかの害獣や害虫とも)遭遇してしまう可能性もあります。

天井裏に上がる・害獣や害虫を見るのに抵抗がない人に向いているといえるでしょう。

もし抵抗がある場合は、使用場所に応じて「投げ込み式」と「トレイ式」を使い分けてみましょう。

また、小さなお子さまやペットがいる家庭の場合は「誤飲」には注意が必要です。

後述の通り、殺鼠剤には2種類のタイプ(蓄積・急性)が存在するため、不安な方は念のために蓄積タイプを利用するといいでしょう。

蓄積毒系

小さなお子さんがいる・ペットを飼っているというご家庭は、蓄積毒の殺鼠剤を購入するといいでしょう。

量販店などで販売されている商品はほとんどがこのタイプであり、上記でご紹介した投げ込み式・トレイ式も蓄積毒が多く採用されています。

蓄積毒とは、その名の通り「毒を蓄積させてジワジワと弱らせていく」ものです。

即効性はないため、万が一お子さんやペットが誤飲してしまっても、すぐに命に危険がおよぶ可能性が低いとされています。

万が一誤飲してしまった場合は、注意事項を確認し早急に適切な対処をおこなってください。

蓄積毒とはいえ「毒」であることに変わりはないため、いずれにせよ設置する際は注意が必要です。

「手や口の届かない場所に設置する」「外出中や就寝中だけ設置する」など、状況に応じて最適な方法を試してみましょう。

ただし、毒の即効性がないのはネズミも同様であり、駆除するにも時間がかかる可能性があります(その分警戒されにくく効果は出やすいといわれている)。

もし即効性を求めている方は、後述の「急性毒系」のものを検討してみましょう。

急性毒系

その名の通り、即効性のある殺鼠剤です。

蓄積毒の場合は効果が出るまで1週間ほどかかるケースが多いとされていますが、急性毒は口にしてから数時間(約3~5時間程度)で効果が出ます。

急性毒系は「ネズミが家のなかで大繁殖しているから、とにかく早急に数を減らしたい」という場合におすすめできます。

ただし、ネズミは警戒心が強い+学習能力が高い生き物であるため「どうやって食べさせるか?」が重要です。

見慣れないエサがあると警戒してなかなか食べようとしませんし、そのエサを食べて仲間が倒れていくと警戒心が強くなってしまいます。

即効性こそあるものの、使い方を誤ると「ただ警戒心を強めるだけになってしまう」ケースもあるため、使用には注意が必要といえるでしょう。

「粉タイプ」には注意が必要

殺鼠剤のなかには「粉」タイプのものもありますが、基本的に使用はおすすめしません。

理由は「粉が空気中に舞い散るため、毒剤が部屋のさまざまな場所に付いてしまう」「粉を吸い込む可能性がある」からです。

仮に粉タイプを使用する場合であっても、以下の点には注意しておきましょう。

- マスクや長袖の服を着て体に触れないようにする

- 食品に混ざらないように注意する

- 住人が触れる可能性のある場所では使用しない

実際に粉を吸い込んだことによる健康被害も報告されているため、とくに小さなお子さんやペットがいる家庭では、粉タイプは使用しない方が賢明です。

自身で対策が難しい場合は業者へ相談しよう

ネズミは、繁殖力かつ学習能力が非常に高い生き物であり、ネズミのなかには毒に強いネズミ(スーパーラットなど)もいます。

「毒エサや罠を設置したのに大した効果を得られない」というケースも多いため、ネズミ被害に悩まされている方はネズミ駆除業者に駆除を依頼するのもいいでしょう。

ネズミ駆除のプロであれば、効果的な毒エサの作り方や罠の適切な設置位置なども熟知しており、駆除後の再発防止も徹底しておこなってくれます。

放置しておくとネズミはどんどん繁殖し、被害が大きくなるほど駆除・修繕費用が高額になってしまうため、気になる方は早めに業者に依頼することをおすすめします。

毒エサで効果的にネズミを駆除する方法とは?

本章では、毒エサを使って効果的にネズミを駆除する方法をご紹介します。

ただ毒エサを置くだけでは効果は長続きしないため、本章を参考に一工夫を加えてみましょう。

ネズミの種類を特定する

ネズミと一口でいってもさまざまな種類があり、それぞれで生息場所や好む食べ物など特徴が異なります。

潜んでいるネズミの種類が特定できれば、対応した罠を効果的に設置でき、駆除の効率も上がるでしょう。

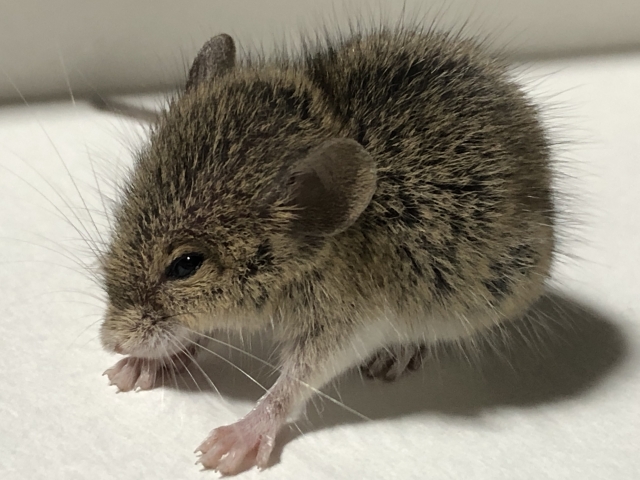

ここでは、とくに住宅に住み着く可能性が高い「クマネズミ」「ドブネズミ」「ハツカネズミ」の特徴を詳しくご紹介します。

「クマネズミ」の特徴

【クマネズミの特徴】

- 体長約20cm

- 耳が大きい

- 体は細め

- 黒~茶色

- 鼻先が尖っている

- 尻尾が体より長く黒色をしている

クマネズミは、とくに都市部での被害件数が多く、住宅はもちろん商業施設・高層ビル・飲食店などさまざまな場所に出没します。

「高所や暖かい屋内を好む習性がある」ため、天井裏やキッチン回りに出没する可能性が高いといえるでしょう。

また、クマネズミのなかには「スーパーラット」と呼ばれる、殺鼠剤に耐性を持つものも存在します。

(スーパーラット=殺鼠剤に使用されているワルファリンという薬剤を分解する酵素を持ったもののこと)

行動範囲が広い+殺鼠剤に耐性を持つ個体もいるため、素人ではなかなか駆除しづらいタイプです。

もしクマネズミの存在を感知できたら、早めに駆除業者に依頼することをおすすめします。

「ドブネズミ」の特徴

【ドブネズミの特徴】

- 体長約25cm

- 耳が小さい

- 体は太め

- 茶褐色~灰色

- 尻尾が体より短く肌色

ドブネズミは、水分をよく摂り水や湿気が多い場所を好む性質があります。

住居の床下・流し台の下・キッチン周りなどに出没しやすく、なかには下水から泳いで水洗トイレから侵入するものもいます。

そのため、防水性のある殺鼠剤を水回り箇所に設置するのがいいでしょう。

ドブネズミに比べて毒エサを食べやすく・毒が効きやすいことから効果は感じやすいといえます。

「ハツカネズミ」の特徴

【ハツカネズミの特徴】

- 体長10cm以下

- 耳が大きい

- 体は小さめ

- 黒~灰褐色

- 尻尾が体より短く肌色

ハツカネズミは、乾いた屋外(郊外の田畑・草むらなど)に生息することが多く、気温が下がるにつれて民家や倉庫などに出没するようになります。

体長10cm以下とほかのネズミに比べても非常に小さく、壁の小さな隙間や割れ目からでも侵入してきます。

乾きに強い+狭い場所を好むため、罠は家具と壁の隙間・床下・キッチン周りなどに設置してみるといいでしょう。

なお、警戒心は低いため、毒エサを食べる機会も多く、粘着シートなどでも簡単に捕獲できます。

ネズミの通り道に罠を設置する

毒エサを置く際は、ネズミの進路となる場所(食べやすい場所)に設置しましょう。

ネズミは「暗い場所」「狭い場所」「暖かい場所」を好む習性があり、壁沿いはもちろん以下のような場所も罠の設置場所に適しています。

- 冷蔵庫の裏

- 家具と壁の隙間

- 流し台の下

- 食器棚の隅

- 床下収納庫のなか

- 天井裏

- 基礎石(ウッドデッキの束柱を支える部分のこと)の周辺

ネズミが通った場所付近には「ラットサイン」と呼ばれる黒い汚れが残るため、その場所を目安に設置してみるといいでしょう。

ただし、ネズミは基本的に警戒心が強いため、目新しいエサを見つけてもすぐに食いつくことはありません。

4~5日は様子を見つつ、それでも変化がなければ罠の設置場所を変更してみることをおすすめします。

ネズミの好物を併用する

上記でご紹介した「家ネズミ」と呼ばれるタイプは、穀類・種子類・虫など共通して好む食べ物のほかに、それぞれ好物が異なります。

そのため、毒エサを利用する場合は、好物に混ぜて一緒に食べさせることで駆除効果をアップできます。

ネズミは警戒心が強いため「はじめのうちは好物だけを置いておき、そのあと少しずつ毒エサに替えていく」といいでしょう。

急性毒系よりも蓄積毒系の方が、時間こそかかるものの警戒心を解きやすいといえます。

なお、ネズミはエサが豊富にある場所に住み着く傾向が強いため「エサに食いつかない」「キッチンや食べ物は被害にあっていない」のに出没の痕跡があった場合は、近くに餌場となる箇所が存在するかもしれません。

毒エサ以外のエサとなり得るものを片付ける

ネズミは、好む食べ物を積極的に食すため、毒エサに興味を示さずに好物ばかりを食べてしまうことがあります。

そのため、毒エサとなるもの以外の食材は、外に放置せずにしっかりと収納しておきましょう。

冷蔵庫や食糧庫に収納、穀物・粉末調味料などはフタつきの容器に入れて、ネズミに開けられないようにすることが大切です。

また、食べカスなども放置せず、適度に清掃しておく(清潔を保つ)ことをおすすめします。

ほかの対策と組み合わせる

毒エサとともに、粘着シートや忌避剤など、別の対策方法と組み合わせることも重要です。

たとえば「毒エサの周辺に粘着シートや捕獲かごを設置しておく」などが挙げられます。

また、ネズミの侵入経路は多様に存在するため、いくら住居内のネズミを駆除しても侵入経路をふさがなければ、いずれは再発してしまいます。

そのため、ネズミの侵入口となった穴をふさぐなどの対策も有効です。

ただし、侵入経路は複雑なため素人では対処しきれないケースも多いでしょう。

不安がある場合は、ネズミ駆除業者に依頼するのも得策といえます。

ネズミの死骸を見つけたら早めに処理する

毒エサの効果は早くても数時間後から効き始めるため、毒エサを食べたネズミがどこで息絶えるかはわかりません。

仮に天井裏など人がなかなか入らない場所で息絶えてしまうと、死骸は放置され、腐敗して不快な臭いを発したりウジなどがわいてしまう恐れもあり、余計に人に害をなす生き物が増えてしまいかねません。

毒エサだけでは完全に駆除することは難しいため、粘着シートや捕獲かごなどの罠と併用することをおすすめします。

また、ネズミはさまざまな病原体が体に付着しているため、そのまま触れてしまうと感染症などを引き起こす可能性があります。

ネズミの死骸を自身で処理する場合、マスクや手袋などをして処理するようにしましょう。

毒エサを使う際の注意点について

ネズミを駆除できる殺鼠剤ですが、適切に使用しないと逆効果となってしまうケースもあります。

本章では、毒エサを使う際の注意点についてご紹介します。

使用期限を守ること

殺鼠剤にも使用期限があります。

使用期限を過ぎると毒の効果がなくなってしまい「ただのエサ」として逆にネズミをおびき寄せる原因となってしまう恐れがあります。

そのため、毒エサは定期的に交換が必要です。

購入した商品の場合、パッケージや公式サイトに使用期限が記載されているため、期限を確認して使用していきましょう。

人やペットに悪影響がある

「殺鼠剤=毒」のため、ネズミはもちろん、人やペットにとっても有害なものです。

そのため、使用する際は十分な注意が必要といえます。

とくに、小さなお子さんやペットのいるご家庭では誤飲・誤食のおそれがあるため、別の駆除方法を選択した方が安全といえるでしょう。

ネズミが毒に耐性をつける場合もある

毒エサを使い続けると、毒に耐性をつけてしまう可能性があります。

実際「スーパーラット」のように毒エサに耐性のあるネズミも出没しており、殺鼠剤だけでは十分な対処ができないケースも増えています。

- 毒エサを定期的に交換する

- 殺鼠剤以外の罠も併用する

- ネズミに侵入されない環境を作る

など、ただ毒エサを設置する以外の対処法も意識しておいた方がいいといえるでしょう。

ネズミの死骸を自身で処理しなければいけない

毒エサを用いて、住居に潜むネズミを駆除することは可能です。

ただし、死骸を放置しておくと悪臭の原因になったり、病原菌の温床となるリスクもあるため、死骸は自身で早急に処理しなければいけません。

ネズミが息絶える場所は毒エサ付近だけとは限らず、複数の死骸を集めていく必要があるため、この後処理に意外と苦労します。

ネズミの姿を見たくない人にとっては、精神的なダメージも相当なものとなるでしょう。

ときには、素人では手が出せない場所で息絶えている場合もあるため、知識がない方はネズミ駆除専門業者に依頼する方が賢明ともいえるでしょう。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

まとめ

殺鼠剤(毒エサ)は、ネズミを駆除する効果的な方法の一つです。

ただし「注意すべき点も多い+毒エサだけでは十分な効果を得られないケースもある」ため、特徴を理解して適切な方法で利用する必要があります。

ネズミは警戒心が強く・学習能力が高い生き物のため、素人が罠を設置しても大して効果がない可能性も高いでしょう。

まずは自力で対策を施してみることも大切ですが、被害が大きくなるほど対策に時間がかかり、駆除・修繕費用も高額となるため、不安のある方は早めにネズミ駆除業者に依頼することをおすすめします。

コメント