はじめに…

快適な住環境を突如として脅かす害獣による被害。

害獣被害に遭われた方の中には、業者に頼らず自力でなんとかしたい!とお考えの方も方もいらっしゃる事でしょう。

そんな時に手助けになるのが多種多様な害獣駆除グッズなのですが、さまざまな種類のものが売られていて、一体どれを買えば良いのか分かりづらいのが実情です。

そこで今回は、さまざまな害獣対策グッズをジャンルごとに大別し、メリット・デメリットや注意点などを徹底解説して参りたいと思います!

害獣対策について右も左も分からないという方は、ぜひ最後までご覧ください。

最近、天井裏から動物の足音がするようになったのよね…。

どこから入って来たか分からないけど、フンとかオシッコでもされたらたまったもんじゃないし、早く追い出したいわ!

試しに害獣駆除グッズを使ってみようと思うんだけど、グッズも色々あって悩んじゃうのよ。

音や光を使用するもの

超音波装置

超音波装置とは、人間には聞こえない高い周波数の音を発生させて、ネズミやイタチなどの害獣を追い払うための装置です。

一部の害獣は超音波を嫌がる習性を持っているので、手軽に害獣対策ができる人気の方法となっています。

しかし、一方ですべての害獣に高い効果を発揮するわけではなく、超音波に対してそれほどのストレスを感じないハクビシンやニホンジカなどへの効果は限定的です。

各メーカーから様々なタイプのものが発売されている超音波装置には、電源供給の方式別に太陽光電池型、USB充電型、乾電池型などの種類があります。

それぞれにメリットとデメリットがありますが、一般的には充電や電池交換の手間がかからない太陽光電池型が最も便利で効果的です。

注意点

超音波装置を使用する際には、以下の点に注意してください。

- 超音波は直進性が強く、障害物に当たると反射してしまう性質を持っているので、害獣の侵入経路やエサ場などに直接向けて設置する必要があります。

- 超音波は周波数によって害獣の種類に対応していますが、同じ周波数の音を繰り返し聞くと害獣が慣れてしまう可能性があります。そのため、複数の周波数モードを切り替えられるタイプの装置の購入が望ましいでしょう。

- 超音波は通常人間には聞こえない音ですが、一部の子供やペットには聞こえてしまう可能性があります。特に犬や猫などの耳が敏感な動物は、超音波によってストレスを感じたり、健康に影響を受けたりする恐れがあります。そのため、子供やペットに悪影響を及ぼさないよう配慮しながら、注意深く使用する必要があります。

LEDセンサーライト

害獣駆除で用いるLEDセンサーライトとは、自動的に光を点灯させることで夜間に侵入を試みる害獣を撃退するためのライトで、警戒心の強い害獣を光によって驚かせ、侵入を防ぐ効果があります。

防犯目的に使用される人感センサー付きのライトが普及していますが、害獣対策に利用するのであれば一定時間光が点灯し続けるタイプのものよりも、突発的に強い光を点滅させる害獣向けに特化したタイプのライトの方がより効果的です。

また、前述した超音波装置と、こうしたセンサーライトの機能を併せ持ったグッズも市販されておりネズミ、イタチ、イノシシ、アライグマ、カラス、サル、鹿、猫などの様々な動物に対してさらに高い効果を期待できます。

ただし、点滅する強い光は人間にとっても不快なものになる可能性がありますので、ご近所トラブルに発展しないための最低限の配慮が求められます。

物理的な対策グッズ

侵入防止柵

侵入防止柵は、主にイノシシやシカなどの野生鳥獣が農地に侵入して作物を食害するのを防ぐために設置する柵のことで、果物を好むアライグマ、イタチ、ハクビシンなどから果樹園を守るためにも使用されます。

侵入防止柵には様々な種類のものがありますが、大きく分けて以下の3つのタイプがあります。

- ネット柵:プラスチック製の網を支柱に張り巡らせたタイプの柵です。比較的安く導入できるため、大規模な耕作地や放牧地に向いていますが、強度がないので大型動物には対応できません。また、設置後には草刈りやメンテナンスが必要です。

- 電気柵:電気を流した電線を支柱に張り巡らせて、電線に触れた野生動物に衝撃電圧を与え、侵入を阻止するタイプの柵です。痛みや恐怖を学習させることで効果的に侵入を防止できますが、電気回路の管理や草による漏電対策などに手間がかかります。

- ワイヤーメッシュ柵:金属のワイヤーを格子状に編んだメッシュを支柱に張り巡らせたタイプの柵です。強度や耐久性に優れ、専門知識が無くても比較的簡単に設置できます。また、地形に合わせて柵の高さや形状を変えることができます。

侵入防止柵の設置は確実性に優れた害獣対策と言えますが、他の対策と比較して費用や時間面でのコストが多大になります。

侵入防止柵は設置してお終いではなく、設置後のこまめな維持管理を続けて初めてその効果を発揮します。

設置を検討されている場合、侵入を防止したい野生鳥獣に有効な柵の資材を選ぶだけではなく、その柵の管理ができるかどうかを考えて資材を選ぶことや、管理の体制やルール作りを柵の設置前から決めておくと侵入防止対策は上手くいきやすくなります。

捕獲機

捕獲機とは野生動物の農作物被害や生態系への影響を防ぐために、人間が設置して動物を捕まえる装置のことです。

捕獲機は動物の動きを直接対峙することなく封じられるので、確実に駆除したい場合や、人里から離れた別の環境に移動させたい場合などに役立ちます。

最近では、ICT(情報通信技術)を活用した捕獲機も開発されており、例えば以下のような捕獲機が存在します。

- 遠隔捕獲機:スマホやPCで動物の映像を見ながら、遠隔操作で罠を閉じることができる。

- 自動捕獲機:赤外線センサーや画像認識などで動物の種類やサイズを判別し、自動的に罠を閉じることができる。

- 捕獲通知機:罠が作動したことをメールや電話で通知することができる。

これらの捕獲機は、捕獲効率の向上や見回り負担の軽減などのメリットがあるでしょう。

種類

捕獲機には、その捕獲形式によって主に以下の3つに分類できます。

- 箱わな:金網などでできた箱の中に獲物を誘引し、扉を閉じて閉じ込めるわなです。移動や設置は比較的楽ですが、1回あたりの捕獲数は通常1頭です。

- 囲いわな:杭や柵により上面(天井部)を除く外周を囲い込み、出入り口より動物が進入した時にこれを閉鎖することによって、動物を捕獲するわなです。囲いわなは、構造が比較的単純で、大型化することも可能です。面積が広いので、工夫次第で1回にたくさんの獲物を捕獲できます。

- くくりわな:ワイヤーなどで足をくくって捕らえるわなです。動物に気づかれないように設置する必要があり、熟練を要します。動物に気づかれないよう隠された状態で設置されるので、人が間違って掛かることもあり、注意が必要です。

いずれも効果的な駆除方法となりますが、注意しなければならないポイントもあります。

捕獲機を使用して動物を捕獲するには、前提としてわな狩猟免許を取得している必要があり、その上で各市町村の環境課や農林水産業課に捕獲許可を得なければなりません。

上記の資格や許可の取得には多大な手間暇を要するため、一般の方が自宅に現れた害獣を駆除するためだけに、この方法を選択するのは非効率かもしれません。

うちは農家じゃ無いから侵入防止柵までは必要ないし、捕獲機を使うのには免許がいるのね。

超音波装置も良さそうだけど、子供は高い周波数の音も聞き取れるっていうじゃない?

私には産まれたばかりの子供がいるから心配なのよ…。

匂いや成分を使用するもの

燻煙剤

燻煙剤とは、加熱することで動物の嫌うニオイの有効成分を煙状に拡散させ、害獣に対する忌避効果を狙う商品です。

害獣の侵入を防止するのではなく、人家に住み着いた害獣を追い出す目的で利用されることを想定されたもので、空き家、天井裏、床下などの閉鎖空間で優れた効果を発揮します。

ゴキブリ用のものが一般に広く知られていますが、ハクビシンやアライグマといった動物に特化した燻煙剤も通販サイトなどで入手できます。

燻煙剤の使用方法は製品によって異なるものの、一般的には以下の手順で使用します。

- 燻煙剤を使用する空間の隙間(窓、ドア、換気口、通気口)をビニールやテープなどで塞ぎ、家電や火災報知器などの電子機器があればカバーをかけて保護します。また、絨毯や布団、布地のソファといった臭いの付きやすいものは、あらかじめ別の場所に移しておきます。

- 燻煙剤の封を開けて、説明書通りの量の水を入れます。

- その後、速やかに害獣の寝床や侵入経路に近い場所に置きます。

- 数十秒ほどで燻煙剤から煙が出始めるので、煙が出なくなるまで別の場所に避難し、空間が密閉された状態を維持しながら待ちます。

- 燻煙剤が燃え尽きたら、隙間を塞いでいたビニールやテープを剥がして換気を行い、使用済みの燻煙剤を回収します。

注意点

燻煙剤を使用する際には、以下の点に注意しなければなりません。

- 燻煙剤は基本的に人体に害を及ぼす成分を使用していませんが、人間にも強烈に感じられるほどの臭いを発します。特に使用中は部屋に入らないようにし、使用後に換気をする際には、タオルで口や鼻を押さえて、煙を吸わないように気をつけてください。特に、臭いに敏感な小さい子供やペットにはストレスなるので、使用後はしっかりと換気を行ってから、部屋に戻してあげてください。

- 燻煙剤は有効成分を蒸気に乗せて散布するため、燻煙剤を使用した場所周辺に成分を含んだ水滴が付着する可能性があります。そのため、人が直接触れる機会の多い場所(ソファ、テーブルなど…)は、使用後に拭き掃除しておくと安心です。

- 現在流通している燻煙剤の大半は火を使わない加熱式のものですが、一部に火を使用するものも存在します。火を使用するタイプの燻煙剤を使う際は、燻煙剤を耐熱性に優れた容器に置き、燃えやすいものから遠ざけるよう注意しましょう。

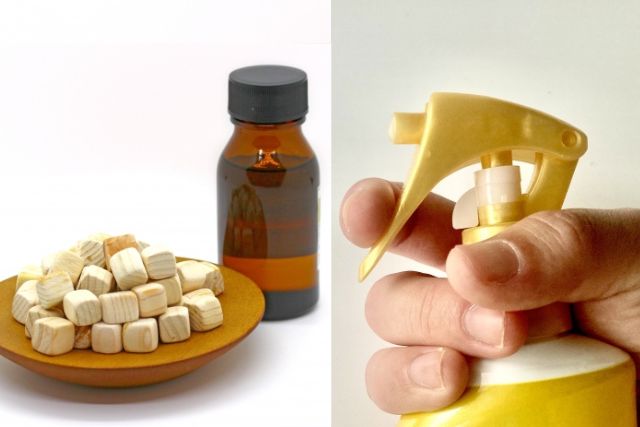

忌避剤

忌避剤とはその名の通り、害獣が嫌う臭いや味などを利用して、寄りついた害獣を追い払うための製品です。

害獣によって効果的な忌避剤の種類や成分が異なりますが、一般的に忌避剤には以下のようなものがあります。

- シートタイプ:シートの表面に害獣が嫌がる成分が塗布された忌避剤です。屋内や屋外のどこにでも設置でき、持続性が高い製品が多いのが特徴です。

- 粒タイプ:有効成分が直径数mmから数cmの粒状にまとめられた忌避剤です。一箇所に集中的に設置したり、庭や畑などの広い範囲に満遍なく散布するといった多様な使い方ができ、また、土壌に影響を与えない生分解性樹脂を使用した製品が存在するなど、環境に優しい忌避剤と言えるでしょう。

- スプレータイプ:害獣が嫌うニオイ成分を含んだエアロゾル(霧状)を散布する忌避剤です。置き型の忌避剤を設置できない場所に気軽に散布できるメリットがありますが、効果の持続時間が短い傾向にあるのが難点です。

- ゲルタイプ:害獣が嫌う臭いや味を含んだゼリー状の忌避剤です。設置が容易で、水に溶けてしまう粒タイプの忌避剤と異なり、雨に強いなどのメリットがあります。

忌避剤を使用する際は、以下の点に注意してください。

- 忌避剤は害獣を殺すものではなく、あくまで追い払う為のものなので、忌避剤の効果が切れてしまえば、同じ害獣被害が再発する可能性も考えられます。

- 忌避剤は人間にとっても不快な臭いがすることが多いので、周囲の環境に配慮して使用してください。特に屋内での使用は控えるか、換気をしっかり行う必要があります。

- 忌避剤は子供やペットが誤って食べたり触ったりしないように注意してください。万が一食べたり触ったりした場合は、すぐに医師に相談してください。

燻煙剤を使うのは少し面倒だけど、忌避剤なら手軽にできそうね!

でも、足音がする辺りの天井には点検口が無いから、どうやって設置しようかしら…。

やっぱり、素人に害獣対策は難しいかもしれないわ。

その他

監視カメラ

害獣の駆除や対策を行う上で大切になるのが、ターゲットとなる害獣に合わせた対策法を選択することです。

駆除したい害獣は具体的にどんな動物なのか、特定しないまま行われる対策は失敗に終わる可能性が高いでしょう。

しかし、庭にフンを落とされたり、家庭菜園を荒らされたり…など、害獣被害として想定されるシチュエーションは多くの場合、害獣そのものの姿を見る事なく、被害の痕跡からその存在が示唆されるだけです。

そんな時に害獣特定の一助となるのが監視カメラであり、監視カメラの使用には以下のようなメリットがあります。

- 人間の気配を感じさせずに、野生動物の自然な行動や生態を観察できる。

- 害獣被害の発生状況や被害の程度を確認できる。

- 個体の特定やワナの設置場所の検討に役立つ。

- 捕獲通知や遠隔操作などの機能を備えたカメラを使用すれば、見回りや処理の効率化や負担軽減につながる。

そもそも被害の原因がどんな動物か分からない、という方は監視カメラを活用しましょう。

リスク・危険

法律違反のリスク

害獣駆除は時として動物に危害を加える行為に他なりません。

動物たちは例外なく生態系を支えるピラミッドに属し、また、その動物自体が命ある存在にあたるので、当然ながら法律によって取り扱いが厳格に定められています。

ここでは害獣駆除に関連する鳥獣保護管理法と動物愛護法に的を絞ってご紹介します。

鳥獣保護管理法

鳥獣保護管理法とは、野生鳥獣を保護・管理するための捕獲や狩猟についてのルールを定めた法律です。この法律は、生態系のバランスを維持するために必要な法律で、人や家畜に害を及ぼす害獣にも適用されます。

鳥獣保護管理法における「保護」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全、農林水産業の健全な発展を図る観点から、鳥獣の生息数を適正な水準に増加させ、その生息地を適正な範囲に拡大させることを意味します。

一方、「管理」はその生息数を適正な水準に減少させ、またはその生息地を適正な範囲に縮小させることを意味します。

鳥獣保護管理法はこうした目的を達成するために、鳥獣の捕獲の規制、鳥獣捕獲等事業の認定、狩猟制度などに関する事項を規定し、制度に従わない狩猟・駆除行為は罰則の対象となります(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミは環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすとされており、許可なく駆除することが可能です)

罰則の内容は、鳥獣の種類や駆除の方法によって異なりますが、一例として以下のようなものがあります。

- 狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲など:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

- 鳥獣保護地区での無許可の行為:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

- 占有者の承諾なしの鳥獣の捕獲など:50万円以下の罰金

- 捕獲許可証の不携帯・不提示・虚偽の届出:30万円以下の罰金

- 捕獲した後に飼育する行為:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

以上のように、鳥獣保護管理法で守られた害獣を捕獲・駆除する行為には複雑な規制が存在する上、狩猟免許の取得や許可取りの手続きは大変煩雑です。

これらのプロセスが少しでも負担に感じられるのなら、専門業者への依頼を選択するのが賢明と言えるでしょう。

動物愛護法

たとえ人間に損害を与える動物であっても、かけがえのない生命に他なりません。

動物愛護法は、生命倫理の観点からそんな動物たちを保護するための法律で、動物の虐待や遺棄を防止し、動物の適切な飼養や保管を促進することを目的としています。

対象となる愛護動物は牛、馬、豚、羊、山羊、犬、猫、ウサギ、鶏、ハト、アヒル、人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類など多岐に渡り、狩猟(駆除)が認められた動物に対してであっても、みだりに苦痛を与える行為は動物愛護法に違反する恐れがあります。

違反者に課せられる刑罰として、具体的には以下のような罰則があります。

- 愛護動物をみだりに殺傷した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金。

- 愛護動物を虐待または遺棄した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。

以前は、害獣駆除を行う際に捕獲した動物を水に沈めて殺害する行為が広く見られましたが、2019年の法改正に伴い、こうした行為も違法となるようになりました。

他にも、拘束したまま放置して餓死させたり、撲殺する行為も動物愛護法違反と見做される可能性が高いでしょう。

感染症のリスク

害獣駆除には罠や銃、毒餌などを使用する方法がありますが、害獣と直に接する可能性がある以上、ケガや感染症リスクを免られません。

動物から人間に感染するリスクのある感染症は、人獣共通感染症と呼ばれ、世界では200種類以上あるとされています。

その中から、日本でも発生が報告されているか、または重大な影響を及ぼす可能性のある6つの感染症を紹介します。

- エボラ出血熱:コウモリやサルなどの野生動物から感染するウイルス性の感染症です。高熱や出血などの重篤な症状を引き起こし、致死率は25〜90%にもなります。

- 鳥インフルエンザ:鳥類から感染するインフルエンザウイルスの一種で、定期的にニュースを賑わせるウイルスとしてよく知られた存在です。変異株の種類にも寄りますが、一般的に呼吸器系の症状や高熱などを引き起こします。

- ライム病:動物に寄生するマダニが媒介する細菌性の感染症です。発疹や関節痛、神経障害などの症状が現れます。

- レプトスピラ症:ネズミやイヌなどの動物の尿に汚染された水や土壌に触れることで感染する細菌性の感染症です。発熱や黄疸、腎不全などの症状が現れます。

また、害獣駆除によって捕獲や駆除された動物の死骸は、感染症の拡散を防ぐために、適切に処分する必要があります。

自治体によって異なりますが、多くの場合動物の死骸は一般廃棄物(燃えるゴミ)として処分可能なので、駆除後速やかに新聞紙に包むなどした上で指定のゴミ袋に入れ、回収場所に置いておきましょう。

他にも地中深く埋める、焼却するといった方法もありますが、死骸の処理に自信が無い場合は専門業者に依頼することをオススメします。

対策

害獣駆除によって捕獲や駆除された動物に触れるときは、手袋やマスク、ゴーグルなどの防護具を着用して肌や粘膜が害獣に触れないようにします。

万が一動物の血液や体液などに触れた後は、すぐに手洗いや消毒を行います。

そのうえで感染症の症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診し、事の経緯を医師にしっかり伝えましょう。

法律との兼ね合いもあるし、やっぱり素人が害獣駆除するのは難しそうね…。

害獣駆除グッズで何とかなれば良いけど、追い出すのに時間が掛かってしまったら、結局天井裏でフンをされちゃうから元も子もないわ!

どれだけ害獣駆除グッズを駆使しても、一般の方ができる事は害獣を”追い出す”か”侵入防止”の範囲にとどまります。

害獣被害の根本的な解決を目指すなら、狩猟免許所有者が鳥獣保護管理法に基づく駆除を行う必要があります。

思い切って専門業者に依頼してみましょう。

〆の言葉

コラムは以上になりますが、如何でしたでしょうか…?

初めて害獣被害に遭われる方は、見切り発車で間違った対応をとってしまわないよう、事前に入念な下調べをしてから具体的なアクションを起こす事を心掛けましょう。

その際には、是非とも当サイトを参考にしてください!

コメント