1. はじめに

皆さんはシロアリについて、どれだけの知識を持っていますか?

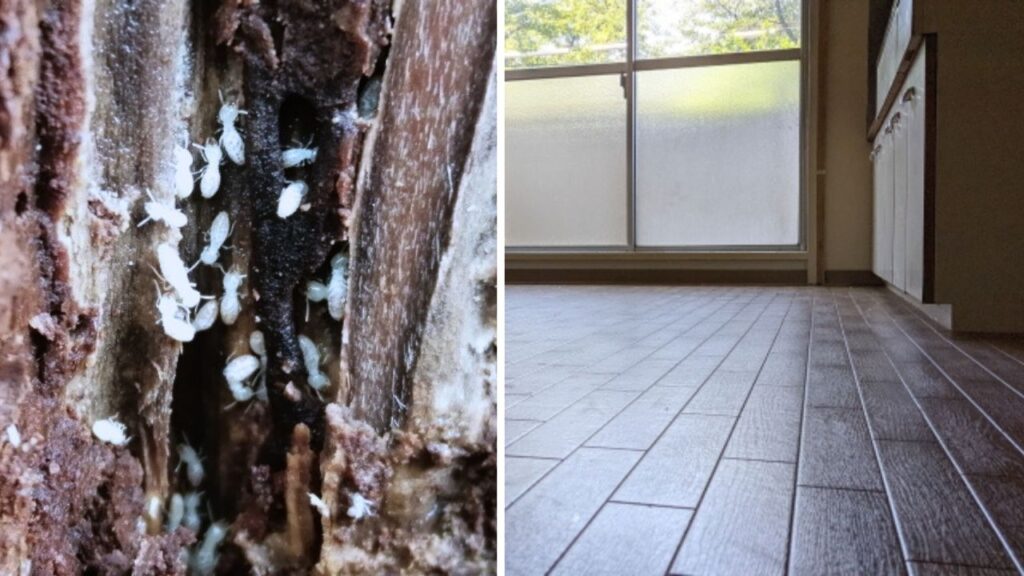

シロアリは、木材を食い荒らすことで建物に甚大な損害を与える害虫として有名ですが、事実多くの住宅がシロアリ被害を受けており、その経済的な影響は無視できる額ではありません。

全ての木造建築がシロアリの標的になる以上、事前の予防、早めの対策を心掛けたいものの「具体的にどうすれば良いか分からない…」という方もいらっしゃる事でしょう。

そこで本コラムでは、シロアリの基本情報から被害の実態、予防策や対処法について余す事なく解説したいと思います。

最近、ウチの近所の知り合いの家が、シロアリの被害にあってたの!

話を聞いてみると、修繕費でけっこう出費が嵩んだらしいわ。

近所だし、築年数もウチとほぼ同じような家だから、心配になってきた…

目次

2. シロアリの主な種類と生態

シロアリ(白蟻)は、ゴキブリ目シロアリ下目、あるいはシロアリ目の昆虫の総称で、全世界に約2,600もの種類が存在します。

多湿で暖かい気候を好むシロアリは、主に熱帯や亜熱帯地域に広く分布していますが、温帯地域にも生息しており、南アメリカ、アフリカ、アジア、オーストラリアの熱帯雨林や湿地帯で特に多く見られます。

一方で寒冷な地域や乾燥地帯にはあまり見られません。

代表的なシロアリの種類

前述の通りシロアリには実にさまざまな種類が存在しますが、日本において建物に被害を与える「建築害虫」と呼べるシロアリは限られています。

ここでは、その中でも特に代表的なヤマトシロアリ、イエシロアリ、アメリカカンザイシロアリの情報を分かりやすくまとめてみました。

ヤマトシロアリ(Reticulitermes speratus)

分布

日本、韓国、中国にそれぞれ分布していますが、特に日本では北海道の北部を除く広範囲に生息しています。

生態

- 集団で木材を食べ、その木材にできた空間に巣を作ります。

- 乾燥に弱く、湿った環境を好むため、風呂場や台所付近の木材を標的にする事が多いです。

- 有翅虫は4月から6月にかけて群飛し、飛来先で新たなコロニーを創設します。

- 非常に強い繁殖力を持ち、オスが居ない単為生殖によっても子供を産むことが可能です。

形態

- 体長はシロアリの中では比較的小さめで、働きアリは4-6mm、有翅虫は4-7mm、女王アリは12-15mm程度です。

- 兵隊アリの頭部が突出して大きく、大顎は鋭く鋏状に発達しています。

イエシロアリ(Coptotermes formosanus)

分布

台湾、中国南部辺りの地域が原産地であるとされますが、日本をはじめとする世界的にはアメリカ北部、アフリカ東部、ハワイなど世界各地に生息し、世界の侵略的外来種ワースト100に指定されています。

暖かい気候に適応しているため、1月の平均気温4℃、最低平均気温0℃を上回る地域でしか生息できず、日本では九州から関東地方にかけての太平洋沿岸部を中心に分布しています。

生態

- ヤマトシロアリと同様に木材内部に巣を設ける事もあるものの、土の中にも巣を作り、木クズで造られたトンネルで網の目のように大規模なコロニーを形成します。

- 湿気を好みますが、イエシロアリは水や濡れた土を外部から運び込むことができるため、乾燥した環境であっても食害を進行させます。

- 有翅虫の群飛は5月から7月にかけて行われ、コロニーで生活する個体は最大で100万匹にもなります。

形態

- 体長はそれぞれ働きアリが5-7mm、有翅虫が7-8mm、女王アリが最大で40mm程度にもなり、全体的にヤマトシロアリよりも大きめです。

- ヤマトシロアリの有翅虫小が型で全体的に黒っぽい体色である一方、イエシロアリの有翅虫は薄い茶色で比較的大きく、この点から両者を区別ができます。

アメリカカンザイシロアリ(Incisitermes minor)

分布

もともとはメキシコ北西部原産で、現在は東海岸を含むアメリカ全域に分布していますが、カナダのトロントやハワイ、さらには日本や中国でも外来種として生息が確認されています。

日本では1976年に初めて発見され、現在では東京、大阪を中心に全国各地に生息していますが、限られた地域で集中的に被害が報告されているのが特徴です。

生態

- 地中海性気候を好み、その名の通り乾燥した木材に生息します。

- 有翅虫の群飛は6月から7月にかけて行われ、風に乗って数百メートル先の近隣地域に移住します。

- 乾材にのみ巣を作るので乾燥したベタ基礎住宅でも繁殖可能であり、屋内の家具などにも造巣する事ができます。

特徴

- 体長はそれぞれ、働きアリが5-8mm、有翅虫が約7mm、兵アリが約10mm、女王アリが7mm程度となります。

- 他の種と比較して女王アリは小さく、有翅虫は頭部が褐色、腹部が黒っぽい色をしています。

シロアリの生態と行動

シロアリは蜂やアリと同じ社会性昆虫であり、全ての個体は特定の役割を持ついずれかの階級に属しています。

具体的な階級分けは以下のようになります。

1. 女王・王(落翅虫)

女王・王はコロニーの創始者であると同時に、巣で生活している全てのシロアリの両親に当たり、繁殖と産卵を一手に担う中心的な存在です。

女王は体が非常に大きく、腹部が膨張しており、寿命は10年以上に達することもあります。

王も女王ほどではないものの、比較的大きな体を持ちます。

2. 兵アリ(兵蟻)

兵アリは大型の頭部と強力な顎(あご)を持ち、外敵から仲間を守る役割を担う兵士のような階級です。

戦闘に特化した大きすぎる顎のせいで自力でエサを獲得できないため、働きアリにエサを貰って生きていますが、働きアリよりも寿命が長く、構成数が働きアリに次いで多いのが一般的です。

視力はほとんど無いので、触覚やフェロモンで仲間とのコミュニケーションを取ります。

3. 働きアリ(職蟻)

働きアリは最も数の多い階級であり、食物の収集、巣の建設、卵や幼虫の世話、女王や兵アリへのエサの供給など、多様な役割を担います。

性成熟しないため、生殖能力はありません。

視力がほとんどないため、フェロモンや触覚に頼って活動します。

4. 有翅虫

その名の通り翅を有しているのが特徴で、生殖能力を持った将来の女王・王候補にあたります。

有翅虫は成熟すると群飛(有翅虫が一斉に飛行して巣立つこと)し、新天地でオスメスの番いを作って新たなコロニーの創始者となります。

群飛後に女王・王となる際には翅が抜け落ちるため、女王・王は別名落翅虫とも呼ばれます。

5. ニンフ(擬蛹)

一般的にニンフとは不完全変態を行う昆虫の幼虫のことを指しますが、シロアリにおける「ニンフ」とは、有翅虫になる前段階の階級を指します。

成長に伴って翅を獲得しますが、それまでは働きアリと同じ活動をし、見た目も働きアリにそっくりです。

3. 害虫被害

被害の内容

シロアリによる害虫被害は、建物や木製品に対して深刻な損害を引き起こします。

木材に含まれるセルロースを食糧源とするシロアリは、住宅や建物の木質構造を破壊し、その安全性や耐久性を大幅に低下させます。

ここでは、シロアリによる害虫被害の具体的な内容について詳しく解説します。

1. 建物の構造への影響

床下の被害

湿気が篭りやすい床下はシロアリにとって好都合な環境で、もっとも被害に遭いやすい場所になります。

特に古い住宅は洗面台や風呂場周辺から水漏れを起こすことで、その下にある基礎部分の木材が濡れ、シロアリの格好の餌食となるケースが少なくありません。

床下の木材が食害されると、床が沈む、きしむといった問題が発生し、居住性と安全性が悪化します。

壁や天井の被害

広範囲にわたって広大なコロニーを形成するイエシロアリの場合は、床下を出発点として、そこから壁や天井にまで食害範囲を広げる可能性もあります。

構造の要になる通し柱などが被害に遭えば、簡単に修理する事もできないので、特に雨漏りによって天井付近の木材が湿っている場合は要注意です。

2. 木製家具その他への被害

さらに、シロアリは建物だけでなく内部にある木製家具などにも被害を及ぼします。

家具の食害

普通シロアリは湿った木材を好みますが、近年勢力を拡大しているアメリカカンザイシロアリは乾燥した木材を好んで食害します。

このようなシロアリは木製家具の内部を食害することで、見た目上の変化を伴わないまま内部を空洞化させます。

実際、アメリカカンザイシロアリは海外から輸入された家具と共に日本国内に侵入したとされています。

その他の食害

実は、シロアリは木材以外にもプラスチックや合成ゴム製にも加害し、特に発泡スチロールや発泡ウレタンに至っては木材より好んで加害します。

さらには銅や鉛、レンガといった硬い素材にも加害し、コンクリートを噛み砕いて基礎の亀裂を拡大させる事もあります。

そのため、フローリングや断熱材をはじめ、床下・天井裏の電気配線なども被害に遭う可能性があります。

3. 経済的被害

以上のような害虫被害は、修繕費用や駆除費用として多額の経済的損失をもたらします。

修繕費用

シロアリによる被害を受けた木材や建材を修繕・交換するためには、多額の費用がかかります。

特に構造材が被害を受けた場合は大規模な修繕が必要になってしまい、多ければ数十万から数百万の出費を迫られるケースもあります。

そのため築年数が古い住宅であれば、修繕を諦めて解体したり、危険な状態のまま住み続けるといった選択を取る方も少なくありません。

駆除費用

被害の進行・再発を防止するためには、当然駆除が必要になります。

他の害虫と異なり、構造材の内部や床下の地中に巣を設けるシロアリを完全に駆除する事は容易ではなく、専門業者による施工が必要になります。

これには薬剤散布、ベイトシステムの設置、熱処理などの方法がありますが、いずれも高額な費用がかかります。

4. 健康被害

直接的な健康被害は少ないですが、シロアリが木材を食害する過程で発生するカビや湿気が建物内部の空気質に悪影響を及ぼすことがあり、これによりアレルギーや呼吸器疾患が悪化する可能性はあります。

また、自ら駆除を試みようと薬剤を使用することで、健康被害を被るケースも考えられます。

被害進行の機序

シロアリによる食害が進む過程を、順を追って詳しく説明します。

1. 侵入

シロアリが建物に侵入する最初の段階です。シロアリは以下のような経路から建物に侵入します。

- 地中からの侵入:シロアリには地下に巣を作る種が多く、地中から建物の基礎部分に侵入します。特に床下の地面がコンクリートで覆われていない布基礎と呼ばれるタイプの基礎や、ベタ基礎という全面がコンクリートに覆われたタイプの基礎でも亀裂などがある場合には侵入されやすいです。

- 木材表面からの侵入:外部に露出した状態にある木材、例えばウッドデッキや木製の外壁からも侵入する事があります。特に雨で湿った木材の地面に接触している部分は食害のリスクが高いです。

- 家具と共に侵入:シロアリが潜んでいる状態の家具が屋内に持ち込まれる事によって侵入するケースも存在します。

2. 巣の形成

建物内部に侵入したシロアリが次に行うのは巣の形成ですが。

造巣は普通、以下のようなステップで行われます。

- トンネルの作成:シロアリは木材内部にトンネルを掘りながら巣を広げていきます。このトンネルはシロアリが木材を食べる過程でできる通路であり、同時にシロアリが安全に移動するための道でもあります。

- 蟻道の形成:風や光を嫌う習性を持ったシロアリは、開けた空間を歩いて移動する事がまずありません。その代わり、通り道になるトンネルは木材内部の他にも木材の表面、基礎の立ち上がりなどに蟻道を造られます。蟻道は土で作られており、離れた場所にあるエサ場(木材)を繋ぐように、網の目のように形成されます。

- 巣の拡大:シロアリのコロニーは女王アリが産卵を続けることで増加し、巣も個体数の増加に伴って拡大します。

巣が大きくなると食害の範囲も広がり、被害が増加します。拡大しても家屋の一部分に留まるヤマトシロアリの巣に対して、水や湿った土を運び込むことで乾いた材を湿らせる事のできるイエシロアリは、巣を家屋全体にまで拡大します。

3. 食害

巣の形成が進むと同時に、シロアリは木材への食害を進行させます。

- 木材内部の食害:シロアリは消化管内に存在する酵素、あるいは微生物によって木材のセルロースを分解することでエネルギーを得ます。食害は木材の繊維に沿うように、セルロースを含んだ柔らかい部分を中心に広がります。

- 表面の保護:シロアリはエサ場となる木材を巣やトンネルとしても利用するため、木材の表面をできるだけ残して内部だけを食害します。そのため表面的には問題がないように見え、被害の発覚を遅らせる原因にもなります。

シロアリ被害って思ってたより深刻ね…。

あと、シロアリが飛んでくる群飛…ってあるんでしょ?

被害に遭った知り合いの家がすぐ近くだから、ウチにも来てるんじゃ…

4.火災保険は適応されるのか

シロアリの害虫被害によって家の重要な構造にまで損傷が及んでしまい、家の修繕に高額な費用が必要になる可能性を考えた事はありますか。

安全に関わる事態であっても、家のローンが残っている状態であれば、負担できる額は決して多くないはずです。

できれば保険で対応して出費を抑えたいところですが、果たしてこのようなケースで火災保険は適用されるのでしょうか?

火災保険についておさらい

火災保険は火災や自然災害などによって住宅や家財などの財産が損害を受けた際に、その修理費用などを補償する保険です。

住まいや生活を守るために必要な保険の一つであり、火災だけでなく破裂、水濡れ、物体の落下・衝突、騒擾、盗難、落雷、風災、ひょう災、雪災、水災などの事故にも対応しています。

火災保険が適用されるかどうかの基準は次の通りです。

- 損害の原因が火災保険の補償対象に含まれること

- 損害の発生から3年以内に保険金を請求すること

- 損害が重大な過失や故意の結果でないこと

- 損害が経年劣化や外観のみの損傷でないこと

- 損害の範囲や金額が保険会社の定める基準を満たすこと

保険の補償対象は火災、落雷、爆発、風災、雪災、水災、盗難、水漏れ、破損などですが、保険商品や契約内容によって異なる場合があるため、保険証券を確認することが重要です。

結論

残念ながら、害虫による建物への損害は基本的に火災保険や地震保険の補償対象に含まれません。

これは、害虫の被害が「予測可能な管理不備や経年劣化によるもの」と見なされるためです。

たとえばシロアリが屋内で繁殖し、それが建物に損害をもたらした場合は、家主はシロアリの存在を予測できたと見なされます。

他にも、住宅内でのネズミの繁殖によって火災が起きた場合も火災保険は適用されません。

「火災」保険と銘打っている以上、火災は適応範囲なのでは?と考えがちですが、動物や害虫によって生じた損害は基本的に補償対象外です。

ただし、害虫被害が原因となって別の突発的な二次被害が生じた場合は、稀に火災保険が適用されることがありますので、念のために保険会社に相談すると良いでしょう。

雑損控除

シロアリ被害に火災保険が適応されないと聞いて、駆除の依頼や自宅の修繕を断念しようと思われた方に耳寄りな制度があります。

それは「雑損控除」と呼ばれる制度で、災害や盗難などで資産に損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるお得な制度です。

害虫被害による損害にも適応されるため、シロアリ被害によって損害を受けた際にこの制度を利用すると、その損害に応じた所得税の控除を受けることができます。

ただし、雑損控除の対象となるのは次の条件を満たすものに限られます。

- 損害を受けた資産の所有者が納税者本人やその扶養親族であること

- 損害を受けた資産が事業用や趣味・娯楽用を除く生活に必要不可欠な物であること

制度に関する詳細は、国税庁のホームページでご確認ください。

国税庁の該当ページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

以上のように非常に役立つ制度となっていますので、ご活用を検討されてみては如何でしょうか。

え!?火災保険は適応されないの?

修繕にかかる費用なんて馬鹿にならないのに…。

この雑損控除って制度のこと、その知り合いに教えてあげようかしら。

5. 予兆と予防

予兆

シロアリによる被害の発見は難しいことが多く、特に初期段階では大変気付きにくいのが特徴ですが、いくつかの明確な兆候が存在します。

この兆候に注意を払うことで、早期にシロアリの被害を特定し、対策を講じることが可能です。

以下では、被害を早期発見するためにチェックしておきたいポイントについて詳しく説明します。

木材が空洞化している音がする

シロアリが木材内部を食い荒らして空洞化した状態の木材を軽く叩くと、通常の木材と異なる独特な音がします。

- 異音の確認方法:木槌やドライバーの柄で木材表面を軽く叩いてみて、妙な反響音やポンポンと響くような音がするか確認します。

- 原因:シロアリが内部を食害し、表面だけが残っている状態です。

- 影響:建材としての強度が失われ、最悪の場合、建物の一部が崩壊する可能性があります。

壁や床にシロアリのトンネルや泥の道が見られる

シロアリは地上に出る際に泥のトンネル(蟻道)を作ります。

これは乾燥を防ぎつつ、外敵から身を守るためのもので、シロアリが造巣している何よりの証拠です。

- 蟻道の形状:土を固めて作った太さ数mmから十数cmの構造物で、デコボコした表面をしています。

- 発見場所:地面から基礎の立ち上がりにかけての部分や、床下の大引き、根太、床束といった部分に多くみられます。

- 対策:蟻道を見つけ次第すぐに専門業者に連絡し、シロアリの種類や侵入経路を特定してもらいましょう。

ドアや窓の開閉がスムーズでなくなる

シロアリが木材を食害することで建物の構造に歪みが生じ、ドアや窓の建て付けが悪くなる事があります。

- 開閉の異常:ドアや窓がスムーズに開閉できなくなったり、引っかかりを感じます。

- 原因:空洞化した材が押し潰される事によって起こる構造の歪みや、湿気を含んだ材の膨張などが原因になります。

- 確認方法:ドアや窓の建て付けが悪く現象のほかに、床がたわみ、沈み込みが無いかチェックしましょう。

有翅虫が大量に発生する

有翅虫の群飛に伴う大量発生はシロアリの繁殖期にのみ見られる現象であり、シロアリの存在を裏付ける証拠となります。

- 発生時期:種によってバラ付きがあるものの、春から初夏にかけての暖かく湿気の多い時期に多く見られます。

- 発生場所:建物の内部や周辺、特に光に集まる性質があるため、照明の周りや窓の近くに見られることが多いです。

- 重要性:数匹程度であれば他の場所から飛来した可能性も考えられますが、有翅虫が大量に存在する場合は、すぐ近くに巣がある事は間違いないでしょう。

予防策

ここまで見てきても、「シロアリなんて自分には関係ない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、統計によると日本の一戸建て住宅の10軒に1軒がシロアリ被害に遭っているとされ、決して稀な出来事ではないのが分かるでしょう。

したがって、取り返しのつかない事態に陥らないためにも、以下のような適切な予防策を講じなければなりません。

- 定期的な点検:専門業者による定期的な点検を受けることで、早期発見と早期対応が可能となります。特に梅雨時期や夏場の前後に点検を行うと効果的です。

- 木材の処理:防腐剤や防蟻剤を使用して、シロアリが木材に侵入しにくくする方法も有効です。最近では環境に配慮した天然素材の防蟻剤も開発されています。

- 湿気の管理:シロアリは湿気を好むため、換気扇の設置、床下の通気口の確保などによって家屋周辺の湿気管理を徹底するのが効果的です。

- 基礎のコーティング:基礎部分に生じたクラック(ひび割れ)などの侵入経路を、修繕を行うことで遮断します。

- 木材の選定:新築時に始めからシロアリに強い木材を住宅に使用することも有効です。ヒノキやクリなどの耐久性のある木材はシロアリに対して比較的強い耐性を持っています。

- 水はけの良い環境作り:家の周りの排水を改善し、湿気が溜まりにくい環境を作ることもシロアリ予防に有効です。雨樋の掃除や排水口のメンテナンスも定期的に行うと良いでしょう。

6. 対処法と環境への影響

被害が発生した場合の対処法

では、予防策を怠ってしまい、シロアリ被害が発生した場合はどうすれば良いでしょうか。

シロアリの存在が確認されたり疑われる場合などには、速やかに以下のような対応をとる必要があります。

- 専門業者の調査:まずはシロアリ駆除の専門業者に調査を依頼し、被害の範囲や種類を特定します。調査は目視や専用の機器を使って行われ、特に赤外線カメラや湿度計を使用した詳細な調査は効果的です。

- 駆除作業:調査結果に基づき、適切な駆除方法を選択します。化学薬品や物理的手法を用いてシロアリを駆除します。例えば、薬剤注入や燻蒸法、電磁波を用いた方法などがあります。

- 修繕と再発防止:被害を受けた箇所を修繕し、再発防止のための予防策を講じます。修繕時には、防蟻処理を施した木材を使用することが推奨されます。

駆除の具体的な方法は、下記の内のいずれかになる事が多いでしょう。

- 薬剤注入:建物の被害箇所に薬剤を注入し、シロアリを駆除する方法です。この方法は即効性があり、広範囲の駆除が可能です。

- ベイト剤(毒エサ)の使用:ベイト剤による駆除はゴキブリ駆除などでも利用される専門的な手法であり、シロアリが好むエサに毒を混ぜ、巣に持ち帰らせることでコロニー全体を一掃する方法です。この方法は巣全体を一度に駆除できるため、再発防止に効果的です。

- 物理的防除:熱処理や凍結処理、電磁波を使用した駆除方法です。これらの方法は、化学薬品を使用しないため、環境への影響が少ない点が特徴です。

駆除の際の環境への配慮

シロアリ駆除に用いられる一部の化学薬品は、健康に対する悪影響が懸念されるものもあり、駆除を行う際には環境に配慮した方法を選択することが重要です。

特に駆除作業を行う際には以下の点に注意する必要があります。

- 周囲の植物への影響:一部の薬品には植物の健康を害する成分が含まれているため、駆除薬剤が庭木や観葉植物に影響を及ぼさない工夫が必要です。作業範囲を明確にし、必要に応じてカバーで養生するなどしましょう。

- ペットや子どもへの配慮:薬剤による健康被害は体の小さな子供やペットであるほど顕著に現れます。駆除作業中は子供やペットが近づかないようにし、薬剤の使用後も一定期間は安全を確認するための注意が必要です。

化学薬品の使用について

シロアリ駆除に用いる化学薬品の代表例としては、ピレスロイド系やネオニコチノイド系の薬剤があります。

これらの薬剤は即効性があり、シロアリの駆除に高い効果を発揮しますが、使用時には以下の点に注意が必要です

- 使用量の適切な管理:過剰な使用は環境汚染や健康被害を引き起こす可能性があるため、適切な使用量を守ることが重要です。

- 使用後の換気:薬剤を使用した後は、十分な換気を行い、室内に薬剤の成分が残留しないようにする必要があります。

化学薬品を使用する場合、使用方法や濃度に注意する必要がありますが、子どもやペットがいる家庭では、薬品の取り扱いに一層の注意が求められます。

安全かつ効果的な駆除を目指すなら、専門業者への依頼も検討しましょう。

ためになる情報を教えてくれてありがとう!

シロアリ被害に絶対に遭わないように、気をつけようと思ったわ!

念のために、業者に調査だけでもしてもらおうかしら。

7. おわりに

如何でしたでしょうか。

たかがシロアリ、されどシロアリ。

気付いた時には手遅れ…なんて事態にならないためにも、日頃からの予防と定期的な点検を心がけましょう。

今後も害虫被害から家を守るために、当サイトの充実した解説コラムをご覧になって、シロアリに対する理解を深めていってください。

コメント