「天井裏の動物を退治したいが業者は費用面で厳しい」

「自分で駆除する方法はないか」

こんなふうに悩んでいませんか?

家屋に侵入した動物の駆除費用は高額になりがちです。

「まず自分でやってみて、無理なら業者へ依頼」と思う方もいるでしょう。

この記事では、屋根裏の動物を自分で駆除・撃退する方法や動物駆除に関わる法律などを解説します。

目次

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

屋根裏に侵入する動物6種の特徴

屋根裏に侵入する動物は下表の「ネズミ、コウモリ、イタチ、タヌキ、アライグマ、ハクビシン」の6種類です(※右端列「法律による保護」については次章で解説します)。

まれにハトやカラスなどの鳥類、猫が入り込むこともありますが、本記事では扱わないこととします。

| 動物名/外見 | 特徴 | 法律による保護(※) |

1.ネズミ(家ネズミ) |

|

|

2.コウモリ |

|

|

3.イタチ |

|

|

4.タヌキ |

|

|

5.アライグマ |

|

|

6.ハクビシン |

|

|

これらの動物は民家の屋根裏や床下に住みつき、騒音による不眠、糞尿による悪臭や天井の汚損、ダニ・ノミによるアレルギーなどの健康被害を引き起こします。

また畑や果樹園の農作物を食い荒らすため、駆除対象の「害獣」とされています。

駆除方法は動物によって変わる

不眠や悪臭などの被害を防ぐため、屋根裏の動物は速やかに駆除するのが基本です。

しかし日本に生息する動物の多くは「鳥獣保護管理法」で保護されており、捕獲や殺傷、狩猟、飼育、販売などが規制されています。

先ほど紹介した「コウモリ、イタチ、タヌキ、アライグマ、ハクビシン」はすべて鳥獣保護管理法の対象で、駆除するには「狩猟免許(動物の狩りに必要な資格)」と自治体の許可が必要です。

もし勝手に駆除した場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課せられるので注意してください。

ただし「家ネズミ(クマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミ)」は様々な病気を蔓延させる恐れがあるため、誰でも自由に駆除することができます。

法律で守られた動物とそうでない動物とでは対処方法が変わると覚えておきましょう。

屋根裏の動物に目星をつける方法

ネズミとそれ以外の動物とでは駆除方法が異なるため、まず屋根裏の動物が何なのか目星をつけましょう。

ここでは住みついた動物を足音で判別する方法を解説します。

ネズミは足音と痕跡(ラットサイン)で判別

ネズミの足音は小さく、軽いのが特徴です。

天井裏から「カタカタ」「コトコト」「カサカサ」「トットット」と軽快に走る音がする場合、ほぼ「ネズミ」と考えてよいでしょう。

またネズミがいる場合「カリカリ」と物が削られているような音もよく聞かれます。

ネズミは生涯伸び続ける「常生歯(じょうせいし)」という前歯をもっており、伸びすぎるとエサを食べられなくなるため、硬いものをかじって歯をすり減らさなければなりません。

「カリカリ」という音はそのときに出る音なのです。

普段は屋根裏にいるネズミですが、床や壁のすき間から室内へ入ってくることもあります。

ネズミは部屋の角や隅を移動する習性があるため、壁際にネズミの汚れが付着して黒く汚れたり、黒い米粒のような糞が落ちていたりします。

このような痕跡を「ラットサイン」と呼び、ネズミがいるかどうかを判断する材料となります。

屋根裏からネズミらしい足音が聞こえたら、ラットサインの有無も合わせてチェックしてください。

コウモリは羽音と鳴き声で判別

コウモリが家の中にいる場合「バサバサ」という羽音や「キィキィ」「チチチチ」と高く細い鳴き声が聞こえます。

コウモリは夜行性のため、日没から深夜にこのような音がしたらコウモリの可能性が高いといえます。

イタチ、タヌキ、アライグマ、ハクビシンは足音で判別

イタチ、タヌキ、アライグマ、ハクビシンの足音はネズミより大きくなります。

とくにタヌキ、アライグマ、ハクビシンは体が大きく「ドタドタ」「バタバタ」「ドスン」と重い音がするため、天井裏に人がいるのではないかと勘違いされるほどです。

また「クルルッ」「クックック」など、犬や猫に近い鳴き声が聞こえることもあります。

以上が屋根裏にいる動物の判別方法ですが、足音や鳴き声だけでは区別できないこともあります。

実際「ネズミだと思ったらアライグマだった」などのケースは珍しくありません。

保護対象の動物をネズミと間違えて駆除すると法律違反になるため、確信がもてないときはコウモリやイタチなど「法律で保護された動物」がいると考えてください。

ネズミを自力駆除する3つの方法

ネズミ駆除方法は「追い出し」「捕獲」「殺鼠剤(さっそざい)の使用」の3つです。

自分の状況に合ったやり方で効率よく駆除しましょう。

ネズミ駆除方法1.「忌避剤」で追い出す

ネズミ駆除で最初に試してほしいのは「忌避剤(きひざい)」です。

忌避剤とは「強いにおい」で動物を追い払う対策グッズのことです。

ネズミの嗅覚は犬を超えるといわれており、地雷除去にも利用されています(※1)。

それだけ嗅覚が鋭いぶん「ツンとした刺激臭」に弱いため、忌避剤による追い出しが有効なのです。

また追い出すだけなのでネズミの姿を見たり、死骸を処理したりする必要がないのもメリットといえます。

(※1)参考:ナショナル ジオグラフィック-火薬をかぎ分けるネズミ、地雷除去に活躍

①ハッカ・トウガラシ

ネズミは「ハッカ・ミント」「トウガラシ・ワサビ・ニンニク」などのにおいが苦手です。

これらの成分を含んだ忌避剤をホームセンターやネット通販で購入しましょう。

芳香剤のように置いて使うタイプやスプレータイプなどがあるので、使いやすいものを選んでください。

また動物が本能的に嫌う「煙」と「ハッカ」を組み合わせた「ネズミ用くん煙剤」もおすすめです。

煙が屋根裏のすみずみまで行き届き、より確実にネズミを撃退できます。

地方自治体も、くん煙剤を有効な追い出し手段として紹介しているため、ぜひ試してみてください。

②木酢液

ネズミは木酢液(もくさくえき)のにおいも嫌がります。

木酢液とは木炭を作る際に出る煙を冷やして液体にしたもので、スモークチーズのような焦げ臭い独特の香りが特徴です。

本来は農作物の成長促進や病気予防用ですが、イノシシなどの動物よけとしても広く使われています。

ネズミを忌避する場合は、木酢液を染み込ませたタオル、または木酢液を入れたペットボトル(上部に切り込みを入れる)を屋根裏に吊るしてください。

動物の忌避効果は「原液」が最も高いため、必ず原液タイプを購入しましょう(※2)。

ホームセンターなどで1.5リットル700円ほどです。

(※2)参考:日本林学会北海道支部-エゾシカによるカラマツ食害の化学的防除

③天敵の猫

ハーブ、トウガラシ、木酢液で追い出せない場合は「猫」のにおいを試してみましょう。

ネズミが猫を怖がるのは本能的なもの(生まれつき)であることが研究でわかっているため(※3)、普通の忌避剤が効かないネズミにも効く可能性があります。

やり方は使用済みのペットシートやトイレ砂を屋根裏に置くだけですが、糞尿のにおいがこもる点は注意してください。

気になる場合は、猫のにおい成分を含んだ市販の忌避剤を使いましょう。

(※3)参考:東京大学-ネズミが猫を怖がるのは生まれつき?

ネズミ駆除方法2.「粘着シート」で捕獲

忌避剤で追い出せない場合は「粘着シート(ネズミ捕りシート)」で捕獲します。

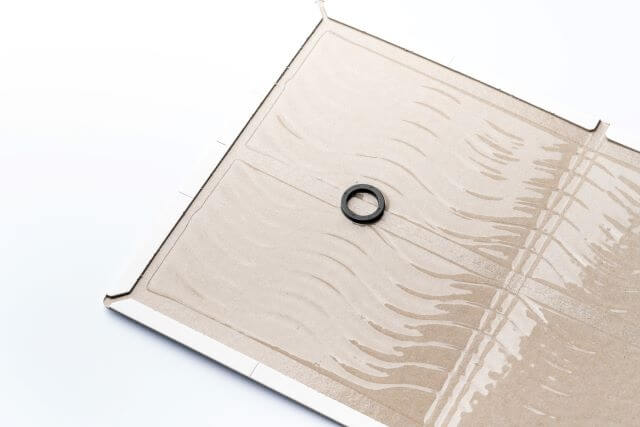

粘着シートとは強力な粘着剤が塗布された2つ折りのシートで、プロの業者も使うネズミ駆除グッズです(※下写真を参照)。ホームセンターやドラッグストアで購入できます。

粘着シートは足音がする部屋の天井裏のほか、天井裏の角や隅に集中的に置きましょう。

たくさん置くほど捕獲しやすくなるため、1か所に数枚〜10枚をすき間なく敷きつめてください。

またネズミの足の裏が汚れていると粘着から逃げられやすくなるため、広げた新聞紙の上に粘着シートを置いて、新聞紙を足拭きマット代わりにすると捕獲効率が上がります(※4)。

ネズミ捕獲後は、粘着シートごと2つ折りにして可燃ゴミに出せば駆除は完了です。

(※4)参考:ペストロジー学会誌-都市ビルでの粘着トラップによるクマネズミの捕獲数と齢構成の変化

なお粘着シートを使ったネズミ駆除は次の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

参考記事:ネズミの罠には粘着シートがおすすめ!速攻で捕れる方法を8つ紹介

ネズミ駆除方法3.「殺鼠剤」で駆除

ネズミ駆除の最終手段は「殺鼠剤(さっそざい)」です。

殺鼠剤とは毒餌のことで、トレー入りの市販品(※下写真を参照)をネズミがよくいる場所や通り道に置きます。

食いつきをよくするため、室内の食べ物は冷蔵庫や戸棚に収納し、ペットの食べ残しも放置せず片付けましょう。

ネズミは警戒心が強く、置かれた毒餌をすぐに食べようとはしないため、3〜4日ほど様子を見てください。

それでも食べない場合は、好物の糖蜜、食用油(ごま油・サラダ油)、食パンなどを殺鼠剤に混ぜると食いつきやすくなります。

殺鼠剤の駆除効果は高いものの、ネズミが屋根裏などで死んだままとなり、腐敗臭や害虫(ハエ・ゴキブリなど)を発生させることもあります。

「殺鼠剤で弱ったネズミは家の外に出ていく」とも言われますが根拠はないため、忌避剤や粘着シートで駆除できない場合のみ使いましょう。

タヌキ、アライグマ、ハクビシンなどの撃退方法

「鳥獣保護管理法」により、コウモリ、イタチ、タヌキ、アライグマ、ハクビシンは罠で捕獲したり、毒餌で駆除したりできません。

しかしこれらの動物も嗅覚が優れるため「ハッカ・ミント」「トウガラシ・ワサビ・ニンニク」などの忌避剤や木酢液、くん煙剤で追い出すことができます。

くん煙剤は、殺虫成分が気になる場合はハッカが主成分の「ネズミ用」を、動物が持ち込んだダニやノミも一緒に退治したい場合は「バルサン」など害虫駆除用を使うといいでしょう。

ただし動物が子育て中にくん煙剤を使うと親だけが逃げてしまい、取り残された子どもが屋根裏で餓死するケースもあります。

子どもがいる場合は別の忌避剤で追い出してください。

動物駆除・追い出し後は必ず侵入口をふさぐ

動物の駆除・追い出し後は必ず侵入口をふさぎましょう。

別の動物が侵入したり、追い出した動物が戻ってくるのを防ぐためです。

屋根裏に動物がいないことを確認後、侵入口になりそうな穴やすき間を金網やパンチングメタル(穴のあいた薄い金属板)で封鎖してください。

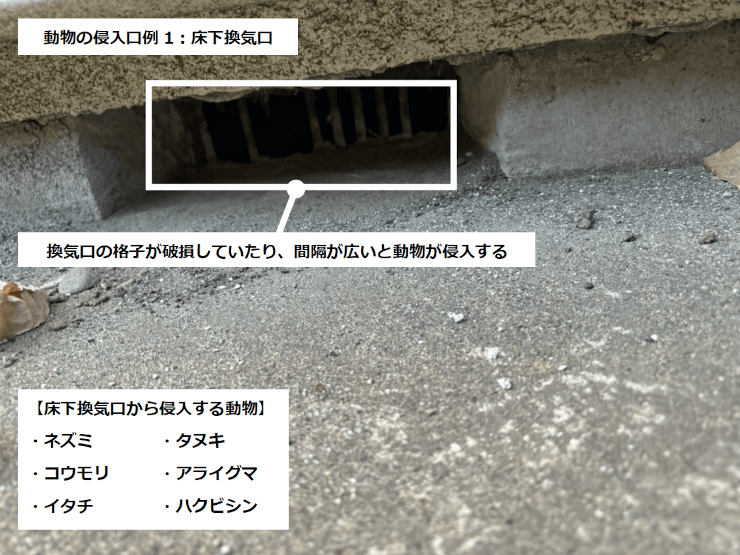

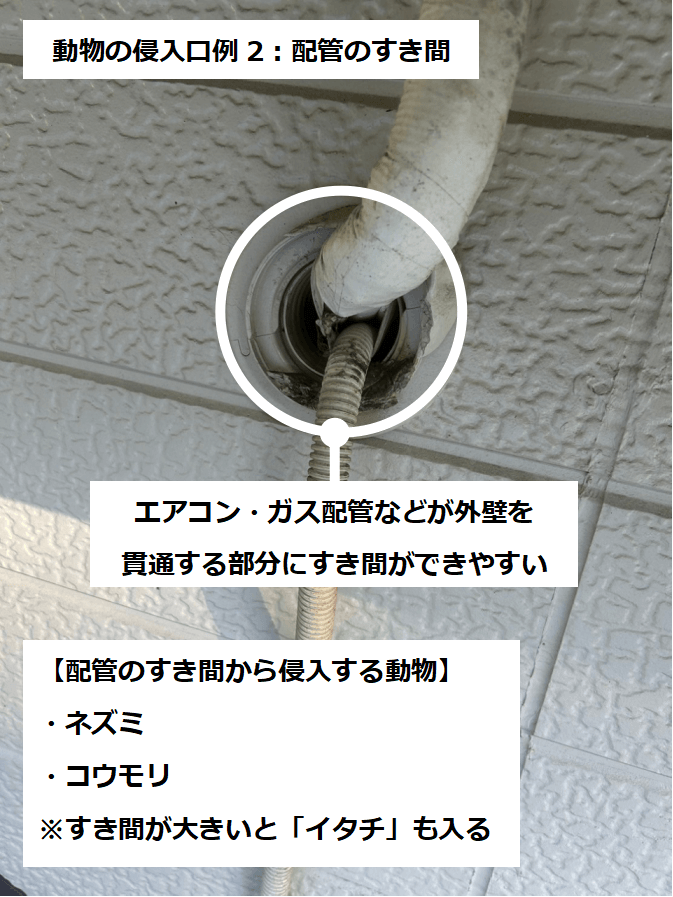

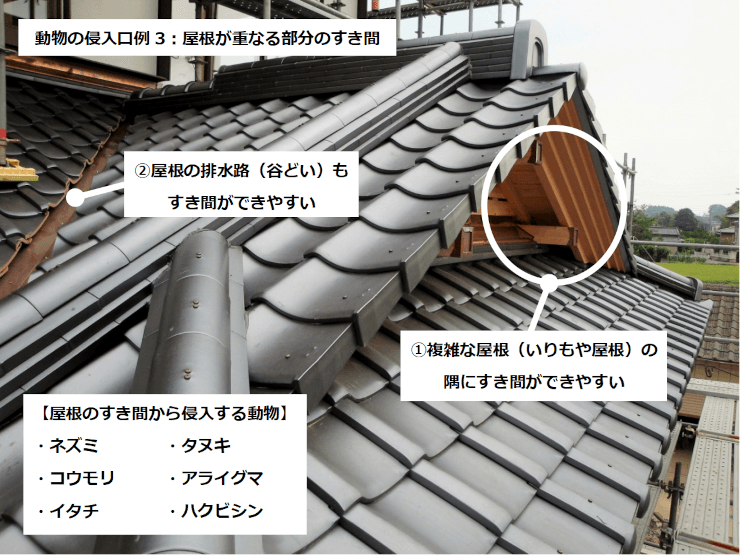

侵入口になりやすいのは「床下換気口」「配管のすき間」「屋根が重なる部分のすき間」などです(※下画像を参照)。

ネズミ、コウモリ、イタチは「3センチ」、比較的大型のタヌキ、アライグマ、ハクビシンでも「8センチ」のすき間を通り抜けられるため、小さな穴やすき間も徹底的にふさぎましょう。

自力駆除が難しいときは早めに業者へ依頼

市販の動物対策グッズを使えば、自力でも駆除や追い出しは十分可能です。

しかし個体によっては忌避剤がまったく効かない、粘着シートにかからない、殺鼠剤には見向きもしないというケースも珍しくありません。

また侵入口の特定と封鎖は経験がないと難しく、作業中に高所から転落する危険もあります。

とくにネズミは繁殖力が非常に高いため、解決が長引けば被害は拡大します。

自分で解決できそうになければ早めに駆除業者へ依頼しましょう。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

まとめ|動物の自力駆除は法律に気をつけて慎重に行う

動物が屋根裏に住みついた場合、生活への支障や健康被害が出る前に駆除・追い出しが必要です。

しかし日本に生息する野生動物のほとんどは「鳥獣保護管理法」で守られているため、住みついた動物の種類を慎重に判別し、適切に対処してください。

動物の区別が難しいときは「忌避剤」と「煙」で追い出せば、法に触れることもなく安心です。

同時に侵入口も封鎖して被害の再発を防ぎましょう。

「なかなか動物が出ていかない」「どこが侵入口がわからない」などの場合は、駆除業者への依頼がおすすめです。

このサイト「害獣駆除ガイド」を運営する「(一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会」でも動物被害のご相談を承っております。

お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

コメント