はじめに

突然ですが、皆さんはハクビシンという生き物を知っていますか?

このページに辿り着いたということは少なからず興味をお持ちのことでしょう。

ハクビシンという単語は聞いたことがあるが、生態はおろか姿かたちすら全く知らない、という方が実のところ多いのではないでしょうか。

しかし、この謎の生物は意外にも私たちの身の回りにいる可能性が高い身近な存在で、時に人間に対して悪影響を及ぼす厄介な生き物なのです。

そこで今回は、ハクビシンへの理解を深める第一歩として、その特徴や生態を順を追って詳しく解説したいと思います。

興味をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください!

~この記事で分かること~

①ハクビシンの特徴と生態

②ハクビシンが人間に及ぼす悪影響

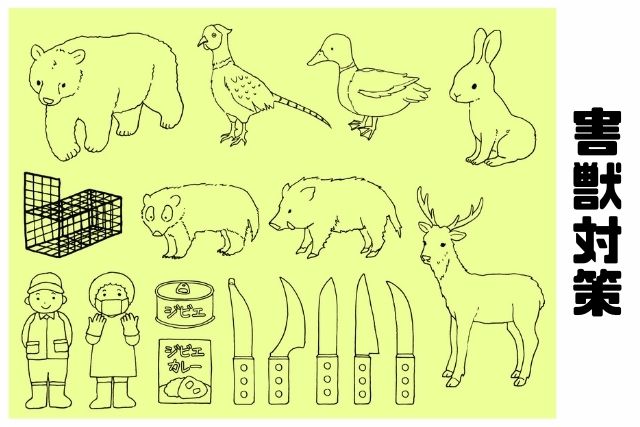

③害獣被害を防ぐためにやるべきこと

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

ハクビシンについての概要

ハクビシンはジャコウネコ科ハクビシン属に分類される哺乳類で、本種のみでハクビシン属を構成する、珍しい動物です。

日本に生息するジャコウネコ科の哺乳類としては唯一の種であり、体長は51 – 76センチメートル、尾長は40 – 60センチメートル、体重は3.6 – 6キログラムで、だいたい猫と同じくらいの大きさをしています。

体色は基本的に明褐色や暗褐色であるものの個体変異が大きく、また、耳介や頸部・四肢は濃色や黒で、その名の通り額から鼻にかけて白い線があることが最大の特徴です。一方でボルネオ島など南方系の個体では尾の先端が白い個体もいます。

ハクビシンは非常に賢く、人間社会の環境に適応する能力があるため、都市部で姿が目撃される事態もしばし報告されています。

また、ハクビシンは非常に運動神経が良く、高い壁も楽々と登ることができます。そのため、家の屋根裏や床下などに侵入して巣とすることが度々報告されています。

さらに、ハクビシンは雑食性であり、果実やトウモロコシなどの野菜から小動物、昆虫、鳥類やその卵まで何でも食べます。

詳しい生態

生活様式

ハクビシンは完全な夜行性であり、木登りが大変得意です。

平地から山地まで幅広い場所を生息域とし、特に里山的な環境を好んで、昼間は樹洞や洞窟、人家の屋根裏、物置等をねぐらとし、夜に活発に活動します。

食性は雑食で、果実やトウモロコシなどの野菜はもちろん、小動物や昆虫、鳥類やその卵も食べます。

ハクビシンの好む果実の例は以下の通りです。

ミカン、ブドウ、スイカ、メロン、ナシ、モモ、サクランボ、カキ、トウモロコシ、トマト

また、ハクビシンは非常に運動神経が良く、高い壁も楽々と登ることができます。そのため、家の屋根裏や床下などに侵入することもあります。

驚異的な繁殖力

ハクビシンは非常に繁殖力の高い害獣で、1回の分娩で1~5匹の子どもを産み、その妊娠期間は約2カ月です。

厳密な繁殖期は判明していませんが、通年で繁殖を繰り返していると考えられています。

また、ハクビシンは10カ月程度で大人の体になり、出産ができるようになります。

ハクビシンの天敵

あらゆる生物がそうであるように、ハクビシンにも天敵と呼べる生き物が存在します。

では、ハクビシンの天敵とは具体的にどのような生物なのでしょうか。

- 猛禽類:フクロウやタカ、ワシ、ハヤブサなどの猛禽類にとってみれば、ハクビシぐらいのサイズの生き物は当然のように捕食対象となります。

- アライグマ:アライグマは住処の取り合いになることからハクビシンの天敵であるといわれています。アライグマは実はかなり凶暴な性格であるため、ハクビシンにとってアライグマは厄介なライバルなのかもしれません。

- 犬や猫:小心者で臭いに敏感なハクビシンは、犬や猫の尿の臭いが苦手とされています。そのため、犬や猫を飼っている場合には、ハクビシンを寄せ付けない対策になる可能性があります。

- オオカミ:ハクビシンはオオカミの尿の臭いも苦手とされています。現在の日本には野生のオオカミが存在しませんが、オオカミの尿を使ってつくられた忌避剤(きひざい)が市販されており、これを利用することもあります。

- 人間:人間が住んでいる家の屋根裏などを住処にしているハクビシンにとっては、彼らの存在を疎ましく思い、時に駆除しようと試みる人間も、危険な天敵と言えるかもしれません。

これらの天敵や嫌いな臭いを知っておくことで、ハクビシンから被害を受ける前に対策を立てることが可能です。

ただし、これらの動物をペットとして飼うことや、自分で駆除することは推奨されません。必要に応じてプロに相談することがおすすめです。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

日本での分布状況

流入時期

次に、ハクビシンが日本にやってきた時期と現在の生息地域について説明します。

ハクビシンが日本にやってきた時期については複数の説がありますが、一つの説として、江戸時代にすでに少数が日本で生息していたというものがあります。

もう一つの説は、明治時代に中国から毛皮用として持ち込まれたというものです。

また、1833年にオランダ船が長崎出島に多数の外国産動物を持ち込んだ中にハクビシンが含まれていたという記録もあります。

しかし最近になって行われた遺伝子解析の結果では、日本のハクビシンと台湾のハクビシンが遺伝的に非常に近いとの結論が得られたため、現在では主に台湾から入ってきた外来種であるとの見方が優勢になっています。

しかし環境省は、「移入時期がはっきりとしない」という理由から、特定外来生物に指定していません。

※特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律による外来生物の定義は「明治以降に移入した動植物」を対象とするため。

以上の理由から、アライグマと異なりハクビシンは駆除対象とはならないが、鳥獣保護法により狩猟獣に指定されている。

詳しい分布

ハクビシンは本来、中国大陸南部を中心に、マレーシアやインドネシアなどの東南アジア、インド、ネパールなどの南アジア、そして台湾などに生息している動物ですが、現在では日本にまで、その生息域を拡大しています。日本国内におけるハクビシンの生息地域は、国立環境研究所によると岡山県、福岡県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、沖縄県以外の43都道府県となり、ほぼ全国的に生息していることが分かっています。特に、宮城・福島から中部地方にかけてと四国で特に多く生息が確認されています。

ただし、これらの情報は一部地域や時期により変動する可能性があるので、最新の情報は地元の環境保全団体や行政機関にお問い合わせください。

ハクビシンによる害獣被害

概説

ハクビシンによる害獣被害としては、農作物に対する被害と生活環境被害が主だったものとして挙げられます。

農作物では特に果実に対する被害が多く、モモ、ぶどう、サクランボ、ナシ、ミカン、カキなど、多岐にわたる果物で被害が発生しています。

また、生活環境被害としては民家の天井裏や床下等の場所に侵入し棲みついては、そこに糞尿を排泄するといった被害が挙げられます。

また、車道を横断する際に車に轢かれる事故も増加しており、鹿やイノシシのような他の哺乳類と同様に交通事故の誘発しかねない存在なのです。

具体的な被害例

ハクビシンによる害獣被害を分かりやすく、種類ごとに大別すると以下のようになります。

- 農作物被害:ハクビシンは雑食性で、果物や野菜を好物とします。そのため、農作物は彼らの格好の餌食となり、特に果樹園や畑には甚大な被害をもたらす危険性があります。

- 生態系への影響:時に動物をもエサとするハクビシンは、鳥の巣を荒らして卵を食べることがあります。その結果、日本在来の鳥の個体数が減少するなど、生態系に多大な影響を与えることが懸念されます。

- 建物への被害:ハクビシンは人間の住む建物の屋根裏や壁の中に巣を作ることがあります。建物に巣が作られれば、屋根裏を移動する際の足音や、巻き散らかされた糞尿による悪臭が住人の快適な生活を脅かします。

特に農作物を育てる農家の方への被害が深刻であることが分かりますが、近年では家庭菜園などを趣味にしている人も多いので、とても心配になりますよね。

もはや全ての日本人にとって無関係な話ではないのかもしれません。

害獣被害対策

対策の方法

ハクビシンによる害獣被害の実態を理解すると、次にその対策方法が気になるところですよね。

門外漢の方でも自分でできる簡単な対策を以下にまとめてみました。

- エサになりそうなものを片付ける:ハクビシンはなんでも食べる生き物ですので、当然、人間が捨てた生ゴミをあさることもあります。また、庭に生えている雑草もハクビシンにとっては栄養源となります。ハクビシンが頻繁に出入りするような場所は巣作りの標的となりやすいので、伸びきった雑草もできる限り放置しないで片付けるようにしましょう。

- 木や枯葉を取っておく:ハクビシンは人間から隠れるために、さまざまな場所を避難経路として活用します。特に木や枯葉を使って身を隠すことが多いとされています。自宅周辺にハクビシンが隠れそうな場所があったら取り除いておき、見通しが良い状態にすると安心でしょう。

- ハクビシンが嫌いなにおいをまく:人間にとっては不快でなくても、ハクビシンにとっては不快になるにおいがあります。代表的なものとして唐辛子のにおいが挙げられます。ホームセンターはもちろん、ネットショップなどでも唐辛子を配合させた獣除け線香が売られているので、自宅周辺に撒くのが好ましいでしょう。

- 侵入経路を塞ぐ:ハクビシンを農地周辺の建物に棲まわせないために、侵入経路を塞ぎましょう。ハクビシンは体長が約1mもありますが、体のしなやかさを活かして、体の大きさに見合わないような小さな隙間から侵入します。肩や腰が引っかかっても体を捻りながら隙間に入り込み、思いもよらない場所を住処にされてしまう可能性があります。

- 電気柵を設置する:ハクビシンから農作物を守るための最も強力な手段として、果樹園や畑の周りをネットで囲ったり、電気柵を設置するといった対策も外せません。こうした対策はハクビシン以外の動物にも有効なので、コストがかかっても、やってみる価値はあるでしょう。

以上のような対策法が考えられますが、具体的な状況や地域条件により最適な対策法が異なってくる可能性があります。必要に応じてプロの害獣駆除業者の意見を仰ぐことも重要です。

行政の取り組み

ハクビシンの害獣被害拡大を受けて、近年では自治体(役所)がハクビシン駆除のサポートをするといった取り組みを行っているケースが増えています。具体的なサポートの例として、被害対策のアドバイスや箱罠の貸し出しなどが挙げられます。

また、一部の地域では自治体がハクビシン駆除業者を紹介してくれます。

さらに、東京都では「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」が策定され、区市町と連携しながら、アライグマ・ハクビシンの捕獲を実施する取り組みが行われています。

ハクビシン対策に取り組んでいる自治体の例をいくつか紹介します。

ハクビシンの捕獲には、正当な理由があった上で鳥獣保護法に基づく都道府県知事などの許可が必要です。詳しいことはお住いの自治体へ相談しましょう。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

最後に

解説はこれで以上となります!

いかがでしたでしょうか?

ハクビシンに罪が無いのはもちろんですが、可愛らしい見た目とは裏腹に人間社会へ深刻な被害をもたらしていることも、また事実なのです。

本コラムを読み終えて、馴染みのなかったハクビシンの存在がより身近に感じられたら幸いです。

コメント