- 「近所の家にネズミが住みついたらしい。我が家は大丈夫?」

- 「なんとか駆除したけどネズミはもうこりごり。予防対策はある?」

そう悩んでいませんか?

ネズミ被害を防ぐにはネズミの発生原因を知り、ポイントを押さえた対策が必要です。

この記事ではネズミが出る家の特徴と自力でできる予防対策を写真付きで解説します。

目次

ネズミが出る家4つの特徴

ネズミは繁華街のゴミ捨て場など不衛生な場所にいるイメージがありますが、以下の特徴に該当すればどんな家にも出ます。

- エサが豊富にある

- 巣の材料がある

- 侵入口がある

- 近所の環境が変わった

そのため「新築したて」「飲食店や繁華街から離れている」「きれいに掃除されている」という家でもネズミ対策は必須です。

本章では各特徴について詳しく解説します。

1.エサが豊富にある

ネズミは体長20センチと小さな動物ですが、人間の10倍のエネルギーを摂取しないと生きていけません(出典:EMIRA「省エネ動物の体感時間に学ぶ高効率な生き方」より)

また食べ物に不自由しない方がたくさん子どもを産めるため、エサが豊富な環境を好みます。

飲食店やスーパーなどの屋根裏にネズミが住みつくケースが多いのは、食べ物が手に入りやすいからといえるでしょう。

ネズミは雑食性で人間の食べ物だけでなく植物や昆虫も好物です。

そのため生ゴミを外に置いている、植物がたくさん植えてある、ゴキブリなどの昆虫が多い家はネズミが出やすいといえます。

2.巣の材料がある

ネズミは巣を拠点に生活するので、巣の材料(巣材)が手に入りやすい場所にもよく出ます。

巣は休息、子育て、食料の貯蔵のほか、生まれたての子どもを寒さから守る役目も果たします。

そのためネズミにとって巣材は食べ物と同じくらい重要といえるでしょう。

ネズミの巣には「紙・布・ビニール」がよく使われるため、これらが整理整頓されていない家はネズミが寄り付きやすいといえます。

3.侵入口がある

侵入口が多いこともネズミが出る家の特徴の1つです。

ネズミは「タカ、フクロウ、カラス、キツネ」などの天敵から身を守るため、穴やすき間のある建物を狙って侵入してきます。

10円玉サイズの穴(直径約2.5センチ)でもネズミは通り抜けてしまうため、構造上すき間が多い築40年以上の家はとくに注意が必要です。

4.近所の環境が変わった

周辺の環境変化もネズミが出る原因となります。

たとえば古い建物の解体・リフォーム工事、森林伐採などが始まると、そこに住んでいたネズミが逃げ出して新しい場所に移住しようとします。

このとき前述の特徴がある家は真っ先にネズミに住みつかれたり、エサや巣材の入手場所として利用されてしまうでしょう。

実際、近隣の環境変化をきっかけにネズミが出たという事例は数多く報告されており、普段からの予防対策が重要といえます。

以上4つがネズミが出る家に共通する特徴です。

最後の「近所の環境変化」は個人での対策が難しいため「エサと巣材を与えない」「侵入口をふさぐ」に絞って対策しましょう。

対策1.エサを片付ける

ネズミは2~3日食べられないと餓死するため、必ず食べ物の近くに住みつきます。

そのため食べ物の片付けはネズミ予防の第一歩です。

ここでは普段からできる効果的な「エサのなくし方」を3つ紹介します。

1.生ゴミは容器で保管する

人間の食べ物は栄養価が高く、残飯もネズミにとって貴重なエサになります。

生ゴミはビニール袋に入れてフタ付き容器で保管し、収集日に必ずゴミに出してください。

またネズミを引き寄せてしまうため、収集日前日にゴミ袋を外に置くのはやめましょう。

2.食べかすを残さない

食後はキッチンとテーブルを掃除し、食材の切れ端や食べかすが残らないようにしてください。

食器や調理器具も漬け置きしたままにせず洗って片付けましょう。

インスタント食品、調味料・惣菜などの梱包容器はフタ付きゴミ箱で保管するのが理想です。

缶詰やジュースの空き缶はきれいに洗ってこまめに収集日に出しましょう。

3.ペットフードは食べきるだけ与える

ペットフードもネズミのエサになるため、器に残らないよう食べきるだけ与えてください。

地面にこぼれた場合は必ず掃除し、器も洗って食べかすが残らないようにしましょう。

またネズミに食い破られるのを防ぐため、金属かプラスチック容器に移し替えると安心です。

対策2.巣材を片付ける

家の外と中を整理整頓し、ネズミに巣材を与えない環境を作りましょう。

ネズミは冬の寒さをしのげる温かい巣を作ろうとするため、

- 新聞紙、段ボール

- 雑巾、タオル、衣類、布団

- ビニール袋、ビニールシート

- 落ち葉、枯れ草、木の枝

など「保温性」が高い材料を好んで使います。

ネズミの巣材になりそうな不要品は処分し、刈った草や落ち葉は可燃ゴミに出しましょう。

とくに上記のものが「庭」に置かれているとネズミが近寄ってくるため、優先的に片付けてください。

対策3.侵入口をふさぐ

ネズミ被害を防ぐには侵入口となるすき間や穴をふさぐのが最も効果的です。

ここではネズミの侵入口になりやすい「床下換気口」「配管周り」の封鎖方法を解説します。

準備するもの(全作業共通)

作業前に以下のものを準備してください。

いずれもホームセンターやインターネット通販で購入可能です。

- 金網

- 金切りバサミ

- コーキング

- コーキングガン

以下で詳細を解説します。

金網

穴やすき間に張ってネズミの侵入を防ぎます。

以下のような金網を選んでください。

- 材質:ステンレス製(亜鉛めっきでも可)

- 網目(目の細かさ):1センチ前後

- 線径(鉄線の太さ):0.4~1ミリ

インターネット通販では「ステンレス網」「金網 亜鉛メッキ」と検索するとスムーズに探せます。

金切りバサミ

金網の切断に使いますが、金網の材質と線径によってはニッパーやペンチでも代用できるため、必要に応じて購入してください。

コーキング

すき間や穴を埋めたり、金網を接着したりするのに使います。

塗り薬の「軟膏」のように粘り気のある液体で、品名は「シリコンコーク」「シリコンシーラント」などです。

購入の際は耐久性の高い「屋外用」を選んでください。

コーキングガン

コーキングガン(上写真)はコーキングを押し出すのに使うので必ずセットで購入しましょう。

詳しい使い方は「コーキングガン 使い方」と検索し、YouTube動画などを参考にしてください。

上記のほか作業手袋とコーキングをならすヘラも用意すると便利です。

これらは100円ショップでも購入できます。

1.床下換気口のふさぎ方

基礎にあいた四角形または丸い穴が「床下換気口」です。

床下換気口がない場合、本作業は省略してください。

状態チェック

以下に該当する場合、ネズミの侵入リスクが高いため封鎖を行いましょう。

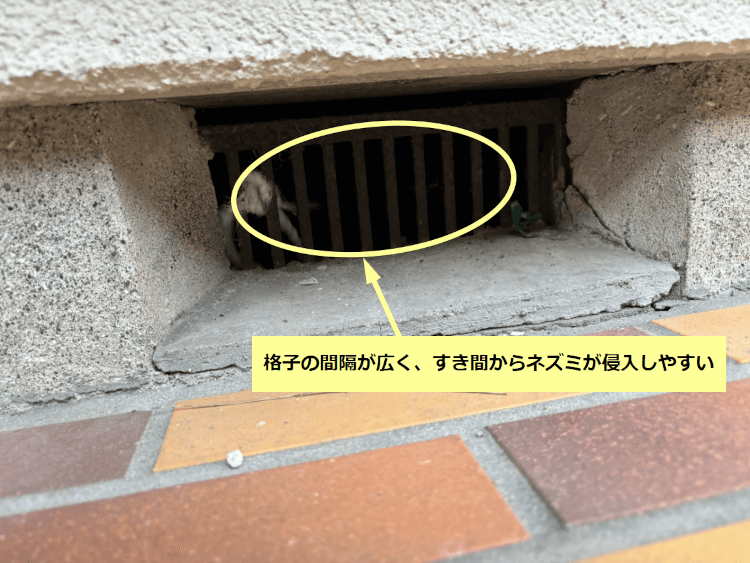

▼状態1:格子間隔が広いまたは破損している▼

出典:ハウスプロテクト 駆除実績「横浜市D様邸 ネズミ対策施工」より(一部加工)

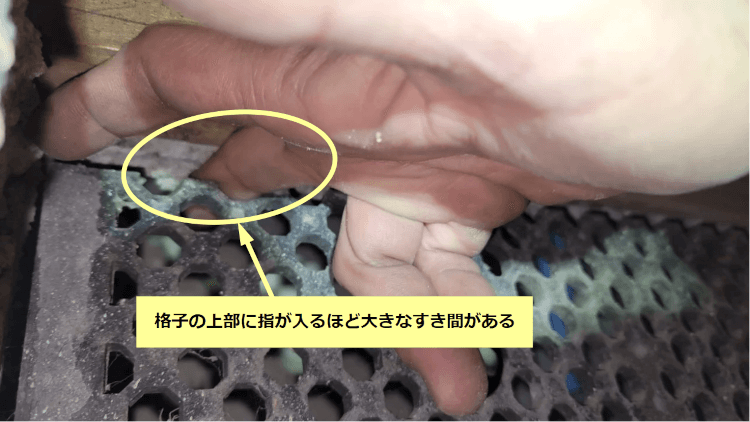

▼状態2:格子の周囲にすき間がある▼

出典:害獣BUZZ 駆除実績「京都府長岡京市ネズミ駆除 – S様」より(一部加工)

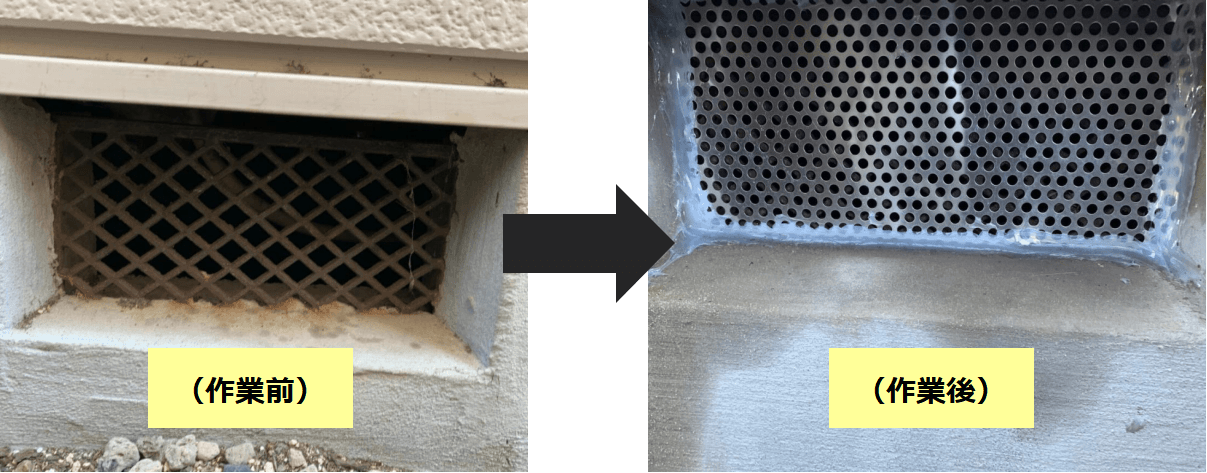

封鎖作業

床下換気口をふさぐ手順は以下のとおりです。

- 格子周りの汚れ・水分をふきとる

- 金網を換気口と同じサイズに切る

- 換気口の周囲にコーキングを塗る

- 金網を貼り付けコーキングを上塗り(周囲のコンクリートにも接着させる)

- ヘラでコーキングを整える

- 完全に固まるまで1~2日待つ

- 金網が固定されているか確認する

作業後は下写真のようになります。

写真では「パンチングメタル」という金属板を使っていますが、金網でも作業方法は同じです。

出典:ハウスプロテクト 駆除実績「名古屋市K様邸施工」より(一部加工)

2.配管周りのふさぎ方

すき間ができやすいのはガス、水道、給湯、エアコン配管が外壁や基礎を貫通する部分です。

新築でも配管周りから侵入された事例があるため、一度状態を確認してみてください。

状態チェック

以下に該当する場合、ネズミの侵入リスクが高いため封鎖を行いましょう。

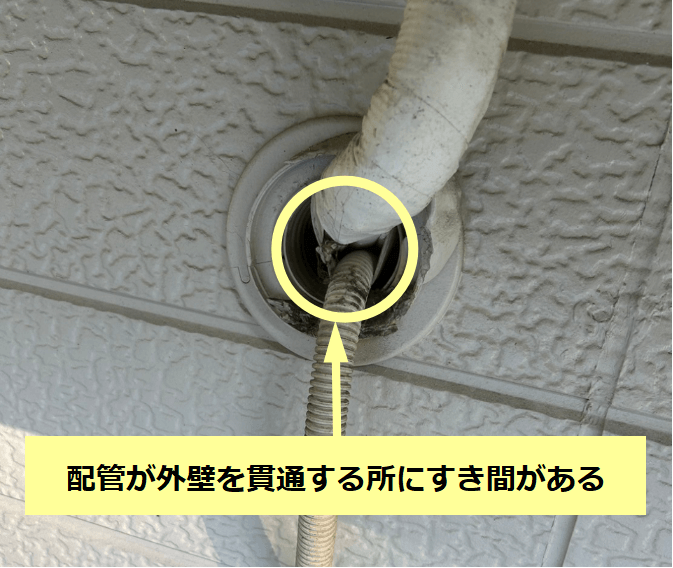

▼状態1:外壁の貫通部にすき間がある▼

出典:ハウスプロテクト 駆除実績「丹波市F様邸 イタチ、アライグマ対策施工」より(一部加工)

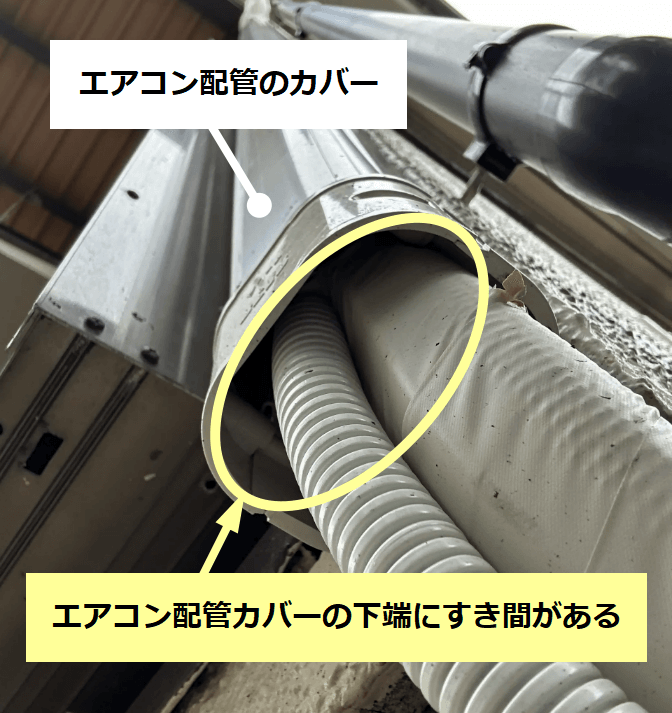

▼状態2:エアコン配管カバーにすき間がある▼

出典:ハウスプロテクト 駆除実績「町田市K様邸 ネズミ対策施工」より(一部加工)

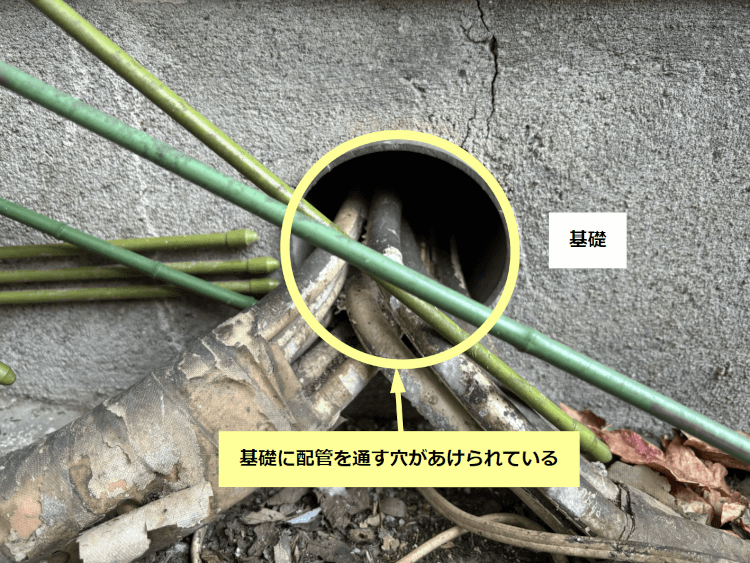

▼状態3:基礎の貫通部にすき間がある▼

出典:ハウスプロテクト 駆除実績「八王子市T様邸 ネズミ対策施工」より(一部加工)

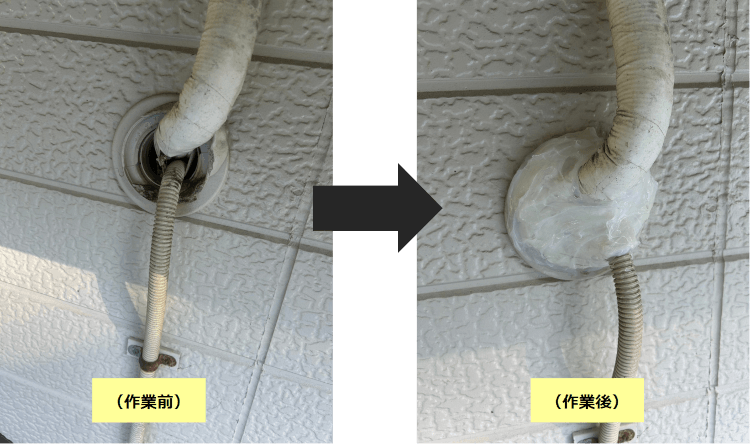

封鎖作業

床下換気口と同様にコーキングでふさぎます。

すき間が大きい場合は金属タワシを先に押し込み、その上からコーキングを厚く塗りましょう。

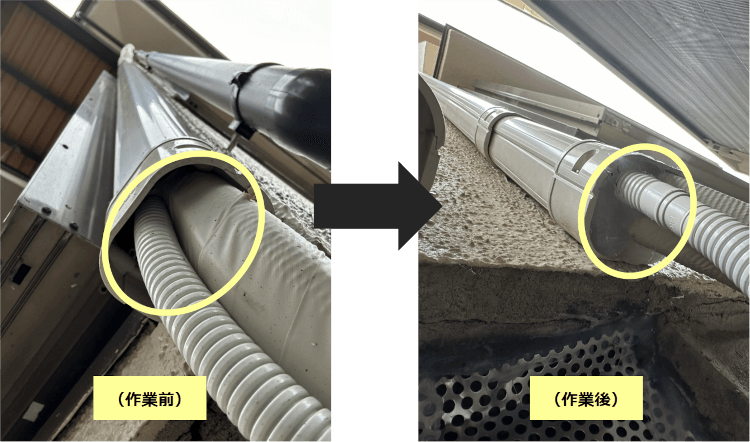

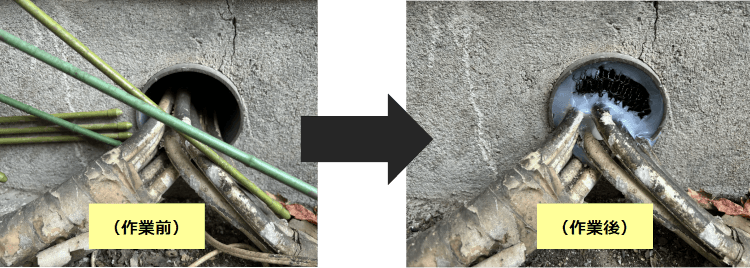

仕上がりは下写真を参考にしてください(左が施工前、右が施工後です)。

▼仕上がり1(配管が外壁を貫通する部分)▼

出典:ハウスプロテクト 駆除実績「丹波市F様邸 イタチ、アライグマ対策施工」より(一部加工)

▼仕上がり2(エアコン配管カバー下端のすき間)▼

出典:ハウスプロテクト 駆除実績「町田市K様邸 ネズミ対策施工」より(一部加工)

▼仕上がり3(配管・配線が基礎を貫通する部分)▼

出典:ハウスプロテクト 駆除実績「八王子市T様邸 ネズミ対策施工」より(一部加工)

以上がネズミの侵入口をふさぐ方法です。

ほかの場所も対策したい方は下記リンク先の写真を参考にしてください(クリック・タップで外部サイトが開きます)。

※上記の「ハウスプロテクト」「害獣BUZZ」は当サイトを運営する「一般社団法人日本有害鳥獣駆除・防除管理協会」に所属のネズミ駆除会社です。

もしネズミが出たら駆除業者へ相談する

上記の予防対策をすべて行っても完全に防ぐのは難しく、ネズミが出てしまうこともあります。

ネズミはエサを食べる場所、巣材を調達する場所、巣を作る場所が別々でも生活でき、一度住みつかれると追い出すのは簡単ではありません。

また繁殖力も強く1年で約40匹の子供を産むため、放置すると数が増えて駆除が難しくなってしまいます。

屋根裏の物音などでネズミの存在に気づいたら、早めに駆除業者へ相談してください。

費用はかかりますが、1匹も残さない徹底的な駆除とプロ目線での侵入防止対策も行ってくれますから、長期的にも安心です。

まとめ|ネズミ予防はできることから行う

最後に記事のポイントをまとめます。

- ネズミは「エサ・巣材・侵入口」が多い家に出る

- 周辺環境が変わるとネズミが出やすい

- 生ゴミはフタ付き容器で保管し、巣材の「紙・布・ビニール」を片付ける

- 「床下換気口」「配管周り」のすき間をふさぎ侵入を防止する

紹介した対策をすべて行うのが理想ですが、難しい場合はできそうなものから実践しましょう。

万一、ネズミが出た場合は駆除業者への依頼をおすすめします。

当サイト(害獣駆除ガイド)でもネズミ被害の相談を受け付けておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

コメント