いまアライグマが日本各地で急増しています。「アライグマが民家に侵入」「住宅街でアライグマを目撃」などのニュースを新聞やテレビで耳にすることも多くなりました。

東京や大阪などの大都市にも頻繁に姿をあらわし「アライグマ出没中」と注意喚起する地域もあるため、不安になる方も多いのではないでしょうか?

「近所でアライグマを見たらどうすればいいのか」

「アライグマが庭に入ってくるので困っている」

このような悩みをかかえる方のために、この記事ではアライグマの特徴や性格、行動パターン、見つけたらどうすればいいか、敷地内への侵入防止対策を解説します。

目次

アライグマの生態

アライグマは北アメリカ原産の中型哺乳類です。もともと日本にいない外来生物(海外原産の動物)で、1960〜1970年ごろに動物園での飼育や、個人のペット用として持ち込まれました。

その後、飼い主に捨てられたり、逃亡したりした個体が野生化し、現在は日本全国に生息しています。

生息域の拡大とともに、農作物や養殖魚を食べられる、人や家畜が襲われる、絶滅寸前の貴重な生物が捕食されるなどの被害が相次いでおり、全国で駆除(捕獲・殺処分)が進められている「害獣」です。

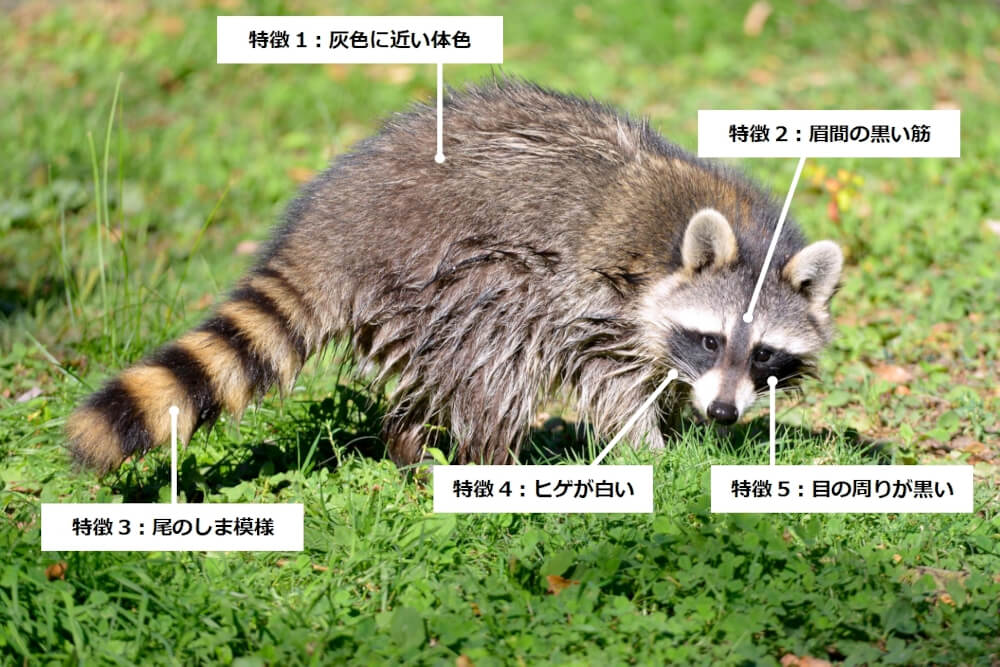

1.大きさと外見の特徴

アライグマは全長(尻尾を含む)約80センチ、体重は5〜9キロほど。

ふさふさの体毛に、大きな目と耳をもつかわいらしい外見です。

よくタヌキと間違えられますが「尾のしま模様」の有無で見分けられます(下画像参照)。

また足の指の数は5本で、アライグマの足跡は人の手形に似ています(下画像参照)。

2.臆病だが攻撃性は高い

アライグマは基本的に臆病な性格で、積極的に人を襲うことはありません。しかしむやみに近づいたり、触れたりすると攻撃してくる凶暴性もあります。

ペットとして輸入されたものの、本来アライグマは人になつかない動物のため、飼い主に対しても威嚇したり、噛みついたりします。「ぜったいに飼ってはいけないアライグマ」という本が出版されていることからも、アライグマの気性の荒さがうかがえるでしょう。

アライグマは知能が高く、好奇心も強いため、見慣れないものがあると近寄りたくなってしまう一面があります。大分県ではこの性格を利用した捕獲罠が開発され、大きな成果をあげているようです(※1)。

※1)出典:NHK 1ミリ革命 問い合わせが殺到!?大分・アライグマの習性いかした“巣箱型ワナ”

3.夜行性で夜に活動する

アライグマは夜行性で、日が沈んだ19時ごろから翌朝の6時ごろまでエサを探し、昼間はねぐら(休憩場所)で睡眠をとります。

しかし昼間に行動することもあるため、明るい場所が苦手というわけではありません。

4.行動範囲が広くどこにでも住む

アライグマの行動範囲は広く、複数のねぐらを持ちます。

個体によっては、600ha(1辺が2.4キロの正方形と同じ大きさ)の行動圏内に100ヶ所以上の巣を持つこともあります(※2)。

アライグマはエサの入手状況ですみかを転々とし、1ヶ所に住み続けることはありません。

しかしお気に入りの場所へは頻繁に立ち寄り、出産・子育ても同じねぐらにとどまって行います。

アライグマが住居にするのは、河川に近い森林の樹洞(木にできる空洞)、ほら穴、岩場のすき間、キツネが放棄した巣穴などです。ほかにも農業用水路、下水道、橋の下、寺社・空き家の屋根裏、畜舎(牛や豚などの家畜を飼う建物)なども利用します。

※2)出典:北海道恵庭市に帰化したアライグマの行動圏とその空間配置

5.なんでも食べる雑食性

アライグマは「ブドウ、メロン、トウモロコシ、スイカ」など甘い果実のほか、「ネズミ、カエル、昆虫、植物の葉や茎、野鳥や海亀の卵」など何でも食べる雑食性です。

アライグマは自分の住む場所で最も手に入りやすい食物を多く口にします。

たとえば、ある地域では果物をメインに、また別の地域では魚やザリガニ、カエルなどの水生動物をメインにと、環境に応じて食べ物を柔軟に変更します。

北海道などの積雪地域では冬季のエサが少ないため、米や麦を保管してある倉庫に入り込んで食べることもあるようです(※3)。

※3)出典:環境省 地域からアライグマを排除するための手引き

6.日本には天敵がいない

日本には「オオカミ、ピューマ」など、アライグマの天敵になる肉食獣が生息していません。

「ヒグマ」は肉食獣に近いものの、基本的に草食のため襲われることはほぼありません。

住む場所やエサをめぐって、タヌキやハクビシンとケンカになることはありますが、凶暴で体格の大きいアライグマが勝つことがほとんどです。

このような「天敵不在」の状況が、アライグマの生息数増加の原因の1つといえます。

7.強い繁殖力と分散能力

100頭が12年で1万頭になるという試算もあるほど、アライグマは増えやすい動物です(※4)。

アライグマは1〜3月ごろまでに交尾し、約2ヶ月の妊娠期間を経て、6月上旬ごろまでに出産します。

1回の出産で産まれるのは平均3〜4頭で、最大8頭という事例もあります。

とくに妊娠率は「70〜100%」と非常に高く、繁殖力が強い「ネズミ」とほぼ同じです(※5)。

妊娠率は高齢になっても下がらず、新たに生まれた子どもも、生後10ヶ月で生殖可能となります。

またアライグマには「長距離分散」という習性があり、親から離れて独り立ちしたオスは、生まれた場所から10〜30キロ離れた地域へ移住し、また数を増やします(※6)。

このような高い繁殖力と分散能力も、アライグマの生息域拡大の要因といえるでしょう。

※4)出典:兵庫県森林動物研究センター 生息頭数変化に及ぼす捕獲効果のシミュレーション

※5)出典:慶應義塾大学医学部 研究室におけるマウスの自家繁殖

※6)出典:日本哺乳類学会 階層ベイズモデルを使った除去法によるアライグマの個体数推定

じつは危険なアライグマ!見つけたらどうすればいい?

先ほど「アライグマは積極的に人を襲わない」と紹介しました。

しかし実際は、散歩中に遭遇したアライグマに噛みつかれ、人や犬が負傷する事故が多発中です。

かわいい見た目とは異なり、アライグマの爪や牙は鋭く(下画像参照)、噛む力も強いため人間の指なら簡単に食いちぎってしまいます。

またアライグマの唾液には「狂犬病」のウィルスが含まれていて、噛まれたり、唾液が付着した爪で引っかかれたりすると感染する可能性があります。

狂犬病の致死率はほぼ100%で、毎年世界中で5万人以上が犠牲になっている病気です。

道路でアライグマを見かけたら、刺激しないよう静かにその場を離れ、最寄りの市役所へアライグマを目撃したことを伝えましょう。

エサを与える行為もアライグマが人馴れし、人からのエサを頼りに付近に住みつきやすくなるため、絶対に行わないでください。

アライグマを庭へ侵入させない対策2つ

アライグマは「エサとねぐら」を求めてさまざまな場所で活動します。

そのため、庭への侵入を防止するには「食べ物をなくす」「隠れ場所をなくす」の2つが効果的です。

1つずつ詳しく見てみましょう。

1.食べ物をなくす

アライグマは習慣性が強く、一度エサが手に入った場所には繰り返しやってきます。

そのため「絶対に食べ物を与えない」ことが大切です。

とくに「生ゴミ、家庭菜園の農作物、飼育魚、ペットフード」はエサになりやすいので、次の7つを意識して対策しましょう。

- 生ゴミなどの可燃ゴミを庭に置かない

- コンポストはフタをする

- 家庭菜園の作物は早めに収穫する

- 傷物の野菜や果物を放置しない

- 木から落ちた果実は回収する

- 飼育魚の水槽はフタをして施錠

- ペットの食べ残しはすぐ片付ける

時期の都合で作物を収穫できない場合は、畑を防獣ネットで囲いましょう。ブドウや柿などの果樹には、傘状に巻いたトタンを吊るすとアライグマが登れなくなり、食害を防止できます(※7)。

「金魚、メダカ、コイ」などの水槽は目の細かい頑丈な金網でフタをし、結束バンドなどで固定してください。アライグマは手先が器用で、重しを乗せるだけではどかされてしまいます。

雨水がたまっている壺(つぼ)やバケツはアライグマの水飲み場になるため、空にしておきましょう。

※7)出典:農研機構 登はん能力からみたアライグマとタヌキのブドウ果実食害防止対策

2.隠れ場所をなくす

アライグマは臆病で警戒心が強い生き物です。明るく開けた場所を通るのは苦手で、竹林、側溝、雑草のしげみなどに身を隠しながら行動します。

そのため、アライグマが身を隠せる場所を減らすと、自宅を通り道にされにくくなります。

庭を整理整頓し、雑草はこまめに刈ってしげみをなくしましょう。刈った草はためこまず可燃ごみに出し、エサになる昆虫の発生を防ぎます。

生い茂った庭木はアライグマの休憩場所になったり、屋根に登るのに使われたりするため、枝や葉を切ってください。

また家の床下や屋根裏、庭の物置、ガレージなどは、ねぐらにされやすい場所です。

アライグマは8センチのすき間があれば通り抜けてしまうため、床下換気口の格子が外れたりしている場合は金網などでふさぎましょう。

アライグマに住みつかれたら駆除業者へ依頼する

アライグマが自宅に住みついたら早めに追い出しましょう。アライグマは快適なすみかを自分から手放すことはなく、時間がたつほどその場所への執着が強くなり、出ていきにくくなります。

アライグマを追い出すには、トウガラシやハーブを含む「忌避剤(においで動物を追い払う薬剤)」や動物が本能的に嫌う「煙」が効果的です。煙で追い出す場合は「ネズミ用くん煙剤」や「獣用線香」を使ってください。

ただし「獣用線香」は屋外専用のため、屋根裏や床下で使わないよう注意しましょう。

忌避剤、くん煙剤はホームセンターやネット通販で入手できます。

もし市販の撃退グッズが効かないときはアライグマ駆除業者への依頼がおすすめです。

費用はかかりますが、迅速・確実にアライグマを追い出せ、再侵入防止対策なども行ってもらえます。

地元密着型から全国展開の大手までさまざまな駆除業者があり、電話相談・現地調査・見積もり無料のところも増えています。

アライグマ被害が起こったときは一度相談してみてください。

まとめ|アライグマの生態を知って被害を予防しよう

アライグマは「外来生物」の中でも、とくに危険視されている動物です。

生息域拡大とともに身近な存在になりつつありますが、性格や食べ物、行動パターンなどの生態を知れば被害を未然に防げます。

道端でアライグマに遭遇したときは静かにその場を離れ、地域の市役所へ連絡しましょう。

行政も積極的にアライグマ対策をしているため、目撃情報が集まれば駆除に動くはずです。

自宅敷地への寄りつき防止には「庭の整理整頓」「エサを片付ける」「すき間をふさぐ」などの自衛が基本ですが、屋根裏や床下に住みついた場合は駆除業者へ依頼するとよいでしょう。

このサイト「害獣駆除ガイド」を運営する「(一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会」でもアライグマ被害のご相談を承っております。

お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

コメント