ネズミは、家屋にさまざまな害をおよぼす「害獣」の代表格です。

このネズミの駆除方法は豊富に存在し、そのなかでも毒餌は市販のアイテムを用いて簡単に設置できます。

ただし、ネズミにもいくつかの種類があり、適切な効果を実感するにはある程度の工夫が必要といえるでしょう。

本記事では、ネズミ駆除に役立つ餌や毒餌の作り方、罠を設置するコツなどをご紹介します。

ネズミ被害に悩まされている方は、ぜひ本記事を参考に対処を講じてみてください。

目次

ネズミ駆除に効果的な餌とは?

本章では、ネズミ駆除に役立つ餌をご紹介します。

家屋に浸入しやすいネズミにもいくつかの種類があり、それぞれで好物が異なるため、その特徴を正しく理解しておきましょう。

ネズミの食習慣について

ネズミは雑食性のため、基本的にどのような食材でも口にする傾向にあります。

人が口にする食材や調味料・人が廃棄する生ごみやカビの生えた食材、他にも昆虫・植物などどんなものでも口にするため、人間の生活圏のなかでネズミが食べられないものを見つけるほうが難しいともいえるでしょう。

上記に加え、ネズミは大食漢でもあり、2・3日食べ物にありつけなければ餓死してしまうほどです。

(ネズミは、自身の体重の約1/3の量に匹敵するエサを1日に食べないと生きていけないといわれている)

ただし、家の中に棲みつきやすいネズミは「ドブネズミ」「クマネズミ」「ハツカネズミ」の3種が存在し、それぞれで好む餌に違いがあります。

以下、それぞれの特徴をご紹介していきましょう。

ドブネズミが好む食材

ドブネズミは、家屋に棲みつきやすいネズミのなかでもっとも体長が大きいネズミです。

他のネズミに比べて体格が大きいため、とくに肉や魚といった動物性たんぱく質を好む傾向にあります。

また、ドブネズミは他のネズミに比べて獰猛な性格をしており、食べ物を求める際には積極的に行動するなど、頑強な生存本能を持っています。

クマネズミが好む食材

クマネズミは一般的に中型のネズミであり、体はほどよく大きく見えます。

ここでご紹介する3種のネズミのなかでもっとも多食性であり、特に雑穀や穀物・果物・昆虫などを好んで食べる傾向にあります。

家のなかにある食品はもちろん、農作物(家庭菜園を含む)への被害が大きいため、注意が必要といえるでしょう。

クマネズミは高いところを好み、壁伝いに移動したり配管を登ることがあります。

天井や屋根裏で活動することが多く、天井から足音やきしむ音・鳴き声などが聞こえてきたらクマネズミの存在を疑ってみてもよいかもしれません。

ハツカネズミが好む食材

ハツカネズミはここでご紹介する3種のなかでもっとも小柄なネズミであり、他の種類に比べて体が小さく見えます。

屋内よりも屋外…特に農村地域や自然環境に隣接した建物(食料の倉庫など)に多く見られ、畑や農作物の近くで見かける傾向があるでしょう。

ただし、気温が低くなる秋から冬にかけて屋内に侵入し棲みつく可能性があるため、家屋内で被害が発生しないわけではありません。

ハツカネズミも多食性の動物であり、特に雑穀・種子・果物などを好んで食します。

畑や家庭菜園で育てている農作物、家屋内にある人が口にする食材にも手を出すため、各食べ物の保管方法には注意が必要です。

ネズミの行動と生態を理解しよう!

ネズミは、小さな体とふわふわの尾が特徴的な生き物であり、驚くべき知恵と適応力が宿っています。

好奇心が旺盛かつ環境への適応力が高いため、まずはその特徴を理解しておくことが重要といえるでしょう。

ネズミは好奇心が旺盛な生き物である

ネズミは警戒心が高いと同時に、好奇心が強い生き物でもあります。

新しいものに興味を示すだけでなく、環境の変化にも敏感に反応します。

たとえば、ある場所に新しい物体が配置されると、すぐにその物体を調査・観察することが明らかになっています。

好奇心の強さが(ネズミにとっては)幸いし、新たな餌や避難先を見つける際の重要な要素となるのです。

この好奇心によって、ネズミの学習能力と適応力が向上します。

新たな状況に遭遇した際に、彼らは迅速に変化に適応し、適切な行動を選択することができるでしょう。

この更新能力の強さが都市の変化や人間の活動にもしばしば適応し、生存競争を勝ち抜いている要因となっているのです。

環境に適応する能力にも長けている

ネズミは日本全国に広く分布しており、環境適応能力に長けている生き物といえます。

都市部から農村地帯まで、さまざまな場所でネズミの目撃例があるのは、この適応能力の高さが一因しているといえるでしょう。

ネズミは、雑食性かつ住処や餌の入手先を変えることで、異なる環境に適応できます。

さらに、気候の変化や季節の変動にも柔軟に対応できることから、その生存戦略を維持しています。

ネズミ駆除に効果的な毒餌の作り方とは?

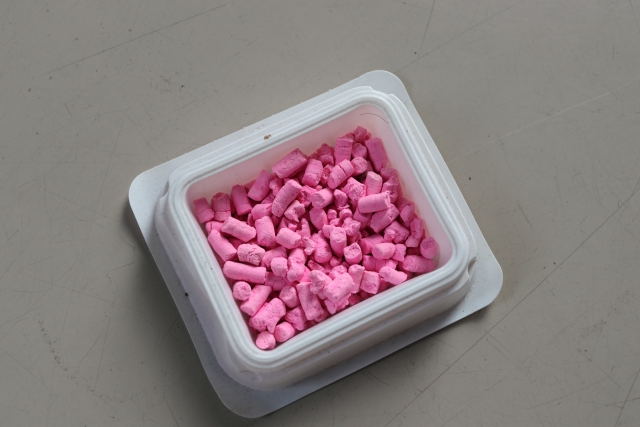

ネズミの駆除には毒餌を利用するのが効果的です。

置くだけで済むタイプの毒餌も多く市販されていますが、設置する毒餌にネズミの好物を混ぜておけば、より駆除効果が高まるでしょう。

本章では、毒餌の作り方や注意点についてご紹介します。

毒餌の作り方

毒餌を作る際は、ネズミが好む食べ物を毒餌と同じくらいのサイズにカットし、割りばしで毒餌と混ぜ合わせるだけで作ることができます。

毒餌もホームセンターやネット通販などで簡単に入手できるため、誰でも労せず用意できるでしょう。

ネズミは雑食なうえに大食漢で、2・3日なにも食べられなければ餓死してしまうこともあります。

毒餌を効果的に設置できれば、ネズミ駆除に大きな効果が期待できるでしょう。

毒餌を作る際の注意点

毒餌を作る際は、以下の点に注意しておきましょう。

ネズミの種類によって混ぜる餌を変えること

家屋に浸入しやすいネズミは主に3種類であり、それぞれで好物とするものが異なります。

ネズミごとの毒餌に混ぜる効果的な餌は、以下の通りです。

- ドブネズミ :肉や魚などの動物性たんぱく質(ソーセージや魚肉ソーセージなどがおすすめ)

- クマネズミ :お米・イモ・果物 など

- ハツカネズミ:種・穀物・野菜・草 など

クマネズミやハツカネズミの場合は、トウモロコシ性の油を毒餌に混ぜるのも効果的です。

このように、毒餌に混ぜる餌はネズミの種類によって変えてみましょう。

毒餌を作る際はマスクや手袋をすること

ネズミは、総じて警戒心が強く・嗅覚の発達した生き物です。

もし毒餌や皿などに人の匂いがついてしまうと、警戒して避けてしまうため、毒餌を作る際は手袋を着用して作業するとよいでしょう。

また、毒餌(殺鼠剤)は少量であれば人に影響はないといわれてはいますが、念のためマスクをつけて作業してください。

小さなお子さんやお年寄り、ペットなどと一緒にお住いの方は、毒餌を誤って口にしないよう注意しておきましょう。

毒餌はどこに仕掛けるのが効果的?

毒餌を設置しても食べてもらわなければ意味がないため、毒餌を仕掛ける場所が重要となります。

ネズミは警戒心が強い生き物のため、ただ単に毒餌を設置しただけでは警戒して避けてしまうでしょう。

毒餌を設置する効果的な場所・方法は、主に以下の通りです。

- 既にネズミの食害に遭っている場所

- ネズミの痕跡(ラットサイン)のある場所

- 複数箇所に設置すること

ネズミの通り道となる場所には、ラットサインと呼ばれる痕跡が残されているケースが多く、ラットサインはネズミの種類を特定するうえでも役立ちます。

糞尿や黒ずみ、足跡などが確認できれば、その場所付近に複数の罠を設置するのが効果的です。

ただし、警戒してすぐに毒餌を食べることは少ないため、毒餌を設置してもすぐに効果が出ることはそうはありません。

頻繁に人が移動していたり、人の気配を察知すると警戒して近寄らなくもなるため、1週間くらいはしばらく放置して様子をみましょう。

その後、1週間ほど経っても毒餌を食べた形跡がなければ、設置場所を変えたり・毒餌に混ぜる餌の種類や量を変えるなどして、工夫を加えてみるとよいでしょう。

毒餌と併用して実施すべき対策とは?

毒餌以外にも、ネズミを効果的に駆除する方法はいくつかあり、その方法を併用することでより駆除効果を上げることができるでしょう。

また、罠を設置するだけでなく、ネズミを寄せ付けなくするために普段からできることもあります。

本章では、毒餌と併用して実施すべき対策方法をご紹介します。

粘着シートや捕獲機を設置する

毒餌にも即効性と遅効性のものがあり、効き目にも個体差があるため、毒餌を食べたネズミがどこで息絶えるかがわかりません。

もし人の目の届かないところで死亡していた場合、処理ができずに死骸がどんどん腐敗し、悪臭や別の害獣・害虫などを引き寄せる原因となるでしょう。

そのため、毒餌と粘着シートや捕獲機を合わせて設置することをおすすめします。

粘着シート・捕獲機のどちらも簡単に入手でき、特に粘着シートのほうがかかる費用が安く・楽に処理できます(粘着シートは、捕獲したネズミごと生ごみとして処理してよい)。

自分でネズミ駆除をおこなう場合、罠の設置から死骸の処理、清掃・消毒まですべてを自身でおこなう必要があるため、できるだけ手間を省けるよう工夫してみましょう。

忌避剤や超音波を活用する

毒餌以外にも、忌避剤(ネズミが嫌がる臭いを発する)や超音波(ネズミが嫌がる音を発する)などを利用して、ネズミを家屋から追い出すこともできます。

また、燻煙材(いわゆるバルサンのようなもの)を定期的に焚くのも、ネズミの追い出しに効果があります。

忌避剤・燻煙材・超音波発生装置も、ホームセンターやネット通販などで簡単に入手できるため、合わせて利用してみるのもおすすめです。

ただし、臭いも音もいずれは慣れてしまうため、同じことを繰り返していると徐々に効果は薄まり、警戒心を解いて侵入してくる恐れもあります。

使用する対策グッズは、適度に変えてみるのも効果的といえるでしょう。

駆除に成功したら侵入口を塞ぐ

罠を用いてネズミの駆除に成功した場合は、ネズミの侵入経路を塞ぎ、再侵入されないようにしましょう。

侵入経路が開いたままだと、いずれ被害が再発する恐れがあるでしょう。

以下のように、ネズミの侵入口となり得る場所は複数あります。

- 戸袋

- 通風口

- 排水管

- 換気扇

- 壊れた壁

- エアコン導入部

- 床下や床下の通風口

- 床下の排水やトイレの配管

- 基礎・窓・扉・ひさしの下の隙間 など

ネズミは、頭さえ入ってしまえば、2.5cmほどの小さな隙間でも通り抜けることができます。

特に、クマネズミは電線やパイプなどを伝って容易に侵入してくるため、注意が必要です。

侵入経路はラットサインを参考に特定し、封鎖の際は箇所に応じて金網・防鼠塗料・防鼠板など適切な方法で塞ぎましょう。

すべての侵入口を完全に封鎖することは難しいものの、できる限りの対処をすることで、ネズミの侵入を大幅に防ぐことができるはずです。

食害に合わないよう餌となるものを密閉しよう

ネズミの防除とともに、ネズミの餌となり得るものを密閉して、できる限り食害を防ぐ手段を講じましょう。

特に、お米・野菜・果物・シリアルなど常温保存できる食材はネズミの標的になりやすいため、米びつや密封瓶などに入れたり、冷蔵庫に保管しておくと安心できます。

野生のネズミはその体に多数の病原菌や寄生虫を有しているため、少しでもかじられてしまうと捨てるしかなくなります。

食材をロスする原因となりますので、ネズミの食害に合わないよう日頃から対策を徹底しておくべきといえるでしょう。

掃除を徹底し清潔な環境を維持しよう

雑食性であるネズミは、生ごみ・食べかす・カビの生えた食材などでも平気で口にします。

そのため、掃除を徹底し、できる限り清潔な環境を維持することをおすすめします。

たとえば、生ごみは溜め込まずに早めに捨てる、掃除機を適度にかけ食べかすなどゴミを放置しないなどです。

ネズミにとって「棲みにくい環境を作る」ことで、ネズミの被害をある程度減らすことができるでしょう。

対処しきれない場合はネズミ駆除業者に相談しよう!

ネズミの防除は、確かに自身でも対処できます。

しかし、以下のようにさまざまな手間やリスクが発生し、場合によっては「対策したのに被害が収まらない!」ということもあるでしょう。

- 痕跡を見つけ罠を設置する(効果が出るまで繰り返す)

- 侵入経路を特定し封鎖する

- 駆除したネズミの死骸を処理する

- ネズミがいた場所や通り道を清掃・消毒する

- 野生のネズミと接触することで感染症などを発症する恐れがある など

もし「自身の手に負えない」「対処しきれない」「死骸を見たくない」と感じる場合は、できるだけ早めにネズミ駆除の専門業者に相談することをおすすめします。

自身で対処することに比べて駆除費用は高くなりますが、ネズミの防除にかかる手間やリスクを大幅に軽減することができます。

また、保証が充実している業者に依頼できれば、万が一被害が再発した際にも安心できるでしょう。

業者にもさまざまな種類が存在するため、検討の際は複数の業者に現地調査や見積もりを依頼し、複数社を比較したうえで、より自身が納得できるところに依頼してください。

ネズミ駆除に関するよくある質問

本章では、ネズミ駆除に関するよくある質問をご紹介します。

ネズミ捕りは自作できる?

ネズミ捕りは、以下の方法で自作することもできます。

≪ネズミ捕りの作り方≫

【用意するもの】

- 45リットルほどの高さのあるバケツ

- もみ殻(小麦ふすまでも代用可)

- 水

- バケツに立てかけられる長さの板

【作り方】

- バケツに20~30cmほど水を入れる

- 水を入れたバケツにもみ殻を入れる(水が見えなくなるまで一面に敷き詰める)

- 上記をラットサインのある場所に設置し、ネズミがバケツの中に入れるよう板など足場になるものを立てかける

ネズミは水位の深い場所で泳ぐことができないため、もみ殻の臭いにつられてバケツの中に入ったネズミを溺死させるという方法です。

もみ殻は数時間ほど水に浮くことから、寝る前に設置するのがよいでしょう。

ただし、ネズミは先に息絶えている仲間を見つけると、警戒して罠に近寄らなくなるため注意が必要です。

バケツを用意する際は、外から中の様子が見えないプラスチックのバケツなどにしましょう。

自分でネズミ捕りをする際に注意すべきことは?

野生のネズミは、体にさまざまな病原菌や寄生虫が付着しているため、ネズミを処理する際はかならずマスクとゴム手袋をしましょう。

また、ネズミの死骸の周りにも菌や害虫(ダニやノミなど)が散らばっている可能性があるため、殺虫剤を散布して駆除してください。

ネズミが棲みついていた場所・通り道・死骸があった場所などは、清掃だけでなく消毒することも大切です。

なお、ネズミは可燃ごみとして処理することが一般的ですが、自治体によっては別の区分で処理することもあります。

不安な場合は、保健所などに問い合わせて処理の方法や手順を確認しておくとより安心できるでしょう。

ネズミを放置しておくとどうなる?

一見すると可愛らしい容姿をしており、かつ小柄なネズミですが、家屋に積みつかれると人にとってさまざまな被害をもたらします。

- 食害(食べ物や生ごみなどを荒らす)

- 足音や鳴き声による騒音被害

- 病原菌や寄生虫による感染被害

- 糞尿による悪臭被害・健康被害・建物の腐食被害

- 歯で「ものをかじる」ことによる、建物の老朽化や漏電・火災被害 など

また、ネズミは繁殖が非常に強く、放置すればするほどその数は増加し、より上記の被害が深刻化していきます。

たかがネズミと侮っていると取り返しがつかないケースに発展する可能性もあるため、ネズミや痕跡を発見した際は、早急に対処を講じるべきといえるでしょう。

まとめ

一見すると小柄で可愛らしい容姿をしているネズミですが、野生のネズミを放置するとその被害は深刻なものとなっていきます。

ネズミまたはラットサインを発見した際は、できるだけの対処をすべきといえるでしょう。

また「自身で対処しきれない」「ネズミの被害が心配…」という方は、ネズミ駆除の専門業者に相談することをおすすめします。

調査の結果「ネズミでは(だけで)なく、別の害獣や害虫が潜んでいた」というケースもあるため、不慣れな方ほどプロに任せたほうが安心です。

被害が深刻化するほど防除にかかる費用も高額になっていくため、少しでも不安を感じる方は早めにプロに相談してみましょう。

コメント