ネズミとイタチは、家を荒らす害獣の代表格です。

夜中に屋根裏から物音が聞こえてきたら、真っ先にネズミやイタチの存在を疑う方も多いでしょう。

どちらも害獣の一種ですが、ネズミとイタチでは生態・痕跡・駆除方法などが異なります。

この記事では、両者の判別方法や効果的な防除手段について解説します。

害獣の被害を危惧される方は、ぜひ本記事を参考に対処を講じてみてください。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

目次

ネズミ・イタチの生態の違いとは?

害獣に指定されているネズミとイタチは、分類が異なるためその生態にも大きな違いがあります。

本章では、ネズミ・イタチそれぞれの特徴や生態の違いについてご紹介します。

ネズミの生態

ネズミは、哺乳類ネズミ目に属する動物であり、家の中に浸入するのは「ドブネズミ」「クマネズミ」「ハツカネズミ」の3種が基本となります(この3種はイエネズミと呼ばれることもある)。

いずれも日本全域に広く分布しており、家屋に棲みつく害獣=ネズミをイメージする方も多いのではないでしょうか。

イエネズミの体長・体重・家屋内での主な生息場所は種類によって異なり、おおむね以下の通りです。

【ドブネズミ】

- 体長:約19~28cm

- 体重:約150~500g

- 家屋内での主な生息場所:床下

【クマネズミ】

- 体長:約15~24cm

- 体重:約150~200g

- 家屋内での主な生息場所:天井裏

【ハツカネズミ】

- 体長:約6~9cm

- 体重:約10~25g

- 家屋内での主な生息場所:倉庫や物置

雑食性で人間が口にする食材はもちろん、居住地にある生ごみやカビの生えた食材すら平気で口にします。

繁殖力も強いため、一度棲みつかれるとどんどん繁殖し、住人や建物に甚大な被害をおよぼす恐れがあるでしょう。

なお、ネズミの歯は一生伸び続けるげっ歯類であり、常になにかしらの硬いものをかじって前歯(門歯)をすり減らさなくてはいけません。

歯が伸び続けると前歯が口を塞いでしまい、食べ物を口に入れられずに餓死してしまうためです。

(ネズミは、自身の体重の約1/3のエサを毎日食べないと生きていけないといわれている)

ネズミの厄介な点は、この「かじる」行為にあり、食物だけでなく建材や電源コードといったあらゆるものをかじります(コンクリートすらかじって砕いてしまうほど)。

最悪の場合、電源コードなどから漏電・火災が発生する恐れもあるため、小さい生き物ながら十分な警戒が必要です。

イタチの生態

イタチは、ネコ目イヌ亜目クマ下目イタチ科イタチ属に含まれる哺乳類です。

家屋に浸入し害獣被害をもたらすのは、外来種である「シベリアイタチ(旧チョウセンイタチ)」であり、西日本に広く分布する傾向にあります。

なお、在来生物かつ沖縄以外の日本全域に分布する「ニホンイタチ」も害獣被害をもたらすケースはありますが、シベリアイタチが原因で個体数が減少・絶滅危惧種に指定されている動物のため、チョウセンイタチより目撃例は少ないといえるでしょう。

また、シベリアイタチは西日本以外にも生息域を拡大しているため、東日本などでも被害が増加傾向にあります。

見た目こそ可愛らしいイタチですが、雑食性かつ肉を好む肉食獣であり、自身よりも大きなニワトリやウサギなども単独で捕食します。

気性が荒く獰猛な性格をしているため、人間であっても不用意に近づけば攻撃される恐れもあるでしょう。

家屋に棲みつく場合、雨風から自身を守れる軒下・倉庫・物置、また断熱材で保温性のある天井裏に生息するケースが多いとされています。

ネズミ・イタチに共通する害獣被害とは?

ネズミ・イタチともに、家屋に棲みつかれると住人や建物に甚大な被害をおよぼします。

本章では、ネズミ・イタチに共通する害獣被害についてご紹介します。

騒音被害

ネズミもイタチも基本は夜行性のため、特に人が寝静まった・生活音が少ない夜間に行動します(夜行性ではあるものの、日中に活動するケースもある)。

そのため、深夜や朝方に天井裏や壁のなかをバタバタと走り回る足音や鳴き声などが聞こえることも多いでしょう。

この騒音被害は、安眠妨害だけでなく、精神的なストレスでノイローゼになる方も少なくありません。

糞尿による悪臭や破損被害

ネズミやイタチが自身でした糞尿を片付けることはしないため、棲みつかれる期間が長いほど、巣付近や通り道などに糞尿が蓄積していきます。

「溜め糞(同じ箇所に糞尿をする)」という習性もあるため、放置すればするほど悪臭被害やシミが発生したり、ひどい場合は腐敗・破損の恐れもあるでしょう。

特に、肉類を好むイタチは糞の臭いが強烈なため、悪臭被害は甚大なものとなります。

建物の劣化被害

上述でもご紹介した通り、ネズミは常に何かをかじり門歯を削る必要があります。

イタチも、天井裏や床下などに敷いてある断熱材を用いて巣を作ることがあり、いずれも建物に甚大な被害をおよぼす恐れがあるといえるでしょう。

もし電源コードなどをかじられた場合は、漏電や火災に発展する恐れも高いため注意が必要です。

糞尿による建物への被害を含め、害獣による建物への被害は看過できないものといえます。

感染症の媒介

ネズミにしろイタチにしろ、野生動物は不衛生なため、その体には数多くの病原菌や寄生虫が付着しています。

また、糞尿も放置するほど病原菌・寄生虫、他の害虫などを引き寄せる原因となるでしょう。

害獣が棲みついている付近はもちろん、害獣の通り道となった場所を起点に菌や害虫が広がり・繁殖していくため、建物にお住いの住人やペットに感染症などが発症する恐れは高まってしまいます。

万が一、害獣がかじった食べ物を口にしてしまうようなことがあれば、食中毒を引き起こす要因にもなり得るでしょう。

特に、イタチは致死率100%の狂犬病ウイルスに発症する恐れもあるため、より注意が必要といえます。

ネズミとイタチを見分ける方法とは?

ネズミとイタチは、見た目に大きな違いがあるため、その存在を目視できればその違いを判別できます。

しかし、屋根裏などに潜んでいる場合、その違いを判別することは難しいでしょう。

両者の違いを判別する有効な手段は「痕跡」を確認することです。

本章では、ネズミとイタチを見分ける方法についてご紹介します。

痕跡①:糞

イエネズミに該当するネズミ3種とイタチは、それぞれ糞の形に違いが見られます。

- ドブネズミ :太く・狭い範囲にぼとぼとと落ちている

- クマネズミ :細長く・ぼとぼとと広範囲に落ちている

- ハツカネズミ:パラパラとしており量が多い+米粒大ほどで先端が尖っている

- イタチ :細長く・水分が多い+強い悪臭を放つ

不慣れな方ほど判別するのが難しくはあるものの、糞である程度見分けることは可能です。

ただし、糞には多数の病原菌や寄生虫などが付着しているため、素手で触らないようご注意ください。

もし痕跡を探す場合は、マスクや手袋などをし、利用後はすぐに捨てましょう。

痕跡②:足跡

イエネズミの3種・イタチともに大きさが異なるため、足跡である程度判別することも可能です。

ネズミの場合は、移動経路に壁際や狭い隙間を好み、床・壁などに体表について汚れや油が黒く付着することが多いとされています。

ネズミは同じ道を何度も通る習性があるため、黒っぽい汚れがある箇所は「ネズミが何度も通っている移動経路」である可能性が高いといえるでしょう。

対して、イタチは5本指かつ2~3cmほどの大きさであり、足跡には5本の指の跡がつき+梅の花びらのような形をしています。

指と一緒に細い爪跡もチョンチョンとつき、肉球の跡が少し離れたところにつくことも特徴に挙げられるでしょう(前足と後足の足跡の形はほぼ同じ)。

ただし、イタチは体重が軽いため、特に土の上だと足跡がはっきりと残らない可能性もあります。

もし、足跡がくっきりと残っている場合は、ネズミとの違いが明確にわかることでしょう。

痕跡③:音

ネズミもイタチも夜行性のため、夜中に活発に活動します。

そのため、夜中に屋根裏や壁の中から物音や鳴き声が聞こえるという場合、害獣の侵入を警戒すべきといえるでしょう。

特に、ネズミは生態上ものをかじる習性があるため、木材をかじる音などが聞こえてくる場合はネズミが棲みついている可能性が高いといえます。

ただし、人の目に見えない場所(屋根裏・壁の中・小さな隙間など)に隠れていることが多いため、素人では姿を見つけるのも困難かもしれません。

動物の気配は意外と察知しやすいため、もし「なにかがいる…?」と感じた場合は、被害が拡大する前にプロの業者に相談するのもおすすめです。

痕跡④:被害状況

これはネズミとイタチで共通する部分もありますが、何かしらの健康被害や建物への被害が確認できた場合は、害獣による被害が発生していると考えるべきでしょう。

共通しているのは、食害・糞尿による悪臭・建物への腐食被害です。

イタチは溜め糞をする習性や糞の臭いが強烈であり、ネズミの場合は「ものをかじる」習性があるため、こういった被害が発生していれば早めに対処を講じるべきといえます。

ネズミ・イタチの家屋への主な侵入経路はどこ?

ネズミ・イタチともにほんの小さな隙間から家屋に浸入し、棲みつく恐れがあります。

侵入経路となりやすいのは、屋根・壁の隙間(ヒビ)や穴・換気扇・換気口・エアコンの管などが挙げられるでしょう。

特に、古い家ほど経年劣化によって建材と建材の間に隙間が生じるケースが高いため、注意が必要です。

害獣の侵入経路(通り道)となる場所には、なにかしらの痕跡が残る可能性が高いため、害獣の侵入が気になる方は定期的にチェックしておくことをおすすめします。

もし侵入経路を発見した場合は、家屋内に潜む害獣を駆除したうえで、金網やパテなどを使って侵入経路を封鎖しましょう。

そうすれば、害獣の侵入(再発)をある程度防ぐことができるはずです。

ネズミ・イタチを駆除する方法とは?

本章では、ネズミ・イタチを駆除する具体的な方法をご紹介します。

特に、イタチは無許可で捕獲・駆除ができないため注意しておきましょう。

要注意!イタチは許可なく駆除できない!

イタチは鳥獣保護法により管理されている動物のため、許可なく捕獲・駆除ができません。

家屋に棲みつきやすい害獣には、他にもアライグマ・ハクビシン・コウモリなどが挙げられますが、ネズミを除きそのすべてが鳥獣保護法によって保護されています。

もし保護の対象となっている害獣を駆除する場合は、お住いの地域の自治体へ申請を出さなければいけません。

申請を出すにも該当する狩猟免許を取得する必要があったり、手続きにある程度の期間を必要とするため、被害に遭ってから対処していたのでは許可を得るまでの間に被害が拡大する恐れが高いでしょう。

ネズミの駆除も専門的な知識を必要とするため、いずれの場合も、被害を危惧される方は早めにプロの業者へ相談することをおすすめします。

ネズミの具体的な駆除方法

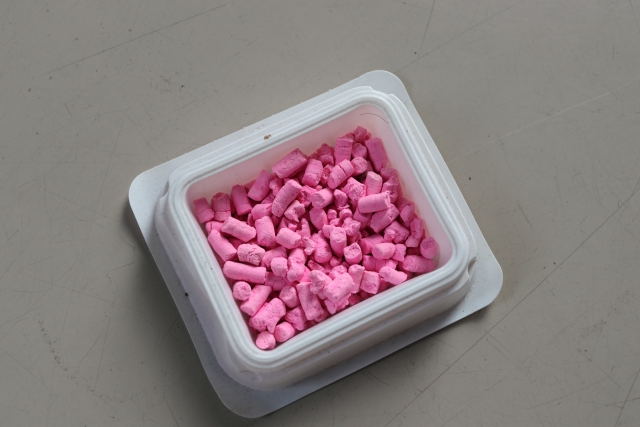

ネズミは許可を得ずとも駆除できる害獣であり、主に殺鼠剤(毒エサなど)と粘着シートを用いて駆除する方法が一般的です。

どちらもドラッグストアやネット通販など入手先が多くかつ安価なため、自身でも対処がしやすいといえるでしょう。

なお、殺鼠剤と粘着シートは併用して利用することをおすすめします。

毒エサを食べたネズミがどこで息絶えるかわからないため、人の目の届かないところで死亡すると、死骸が腐敗し悪臭や他の害虫を寄せ付ける原因となってしまうからです。

粘着シートを複数箇所に設置し、それにネズミがひっかかっていれば、粘着シートごと生ごみとして簡単に処理できます。

イタチの具体的な駆除方法

イタチの捕獲・駆除の許可を得ることができれば、自身で対処することが可能です。

イタチの場合、毒エサや捕獲機などを用いて駆除するのが一般的といえるでしょう。

なお、捕獲・駆除した場合のイタチの処分は各自治体によって異なるため、行政の相談窓口まで事前に連絡して確認しておきましょう。

駆除と同時にやるべきこと

害獣への対処は、罠を設置するだけでは不十分です。

駆除と同時に、再発を防ぐための侵入口の封鎖、糞尿の処理、害獣の住処や通り道などの清掃・消毒を徹底しておこないましょう。

これら対処時は、衛生管理が行き届いていない箇所で作業をすることが基本となるため、防護手段(マスク・手袋・作業着など)を用意したうえで実施することをおすすめします。

ネズミ・イタチによる害獣被害を未然に防ぐ方法は?

ネズミやイタチによる害獣被害は、そもそも被害を未然に防ぐ(侵入されないようにする)ことが大切です。

本章では、ネズミ・イタチによる害獣被害を未然に防ぐ方法をいくつかご紹介します。

対策グッズを用いて寄せ付けないようにする

害獣が警戒する罠(対策グッズ)を利用することで、害獣を家に浸入する可能性を減らすことができるでしょう。

市販の対策グッズとしては、忌避剤・超音波発生装置・ライトなどが挙げられ、家屋に潜む害獣を特定できれば対処も講じやすくなります。

ただし、100%効果があるわけではなく、同じものを使い続けているといずれは慣れてしまうため、罠の種類を変えるなど一工夫を加えながら使用していく必要があるでしょう。

定期的に掃除し衛生管理を徹底する

害獣の多くは雑食性であり生ごみや食べかすなどもエサとするため、定期的に部屋を掃除し衛生管理を徹底することで、被害を抑えることができます。

生ごみも害獣の目につくような場所に放置せず、フタつきのごみ箱で保管をしながら、ごみ袋がいっぱいになったら早めに処理しましょう。

加えて、ジュースやヨーグルトのような容器を捨てる際は、水洗いすることをおすすめします。

なぜなら、そのまま捨てると、容器に付着している糖分につられて害獣が寄ってくる可能性があるからです。

農作物(家庭菜園も含む)も害獣のエサとなりますので、廃棄予定の野菜や果物を早めに処理したり、柵や網を設置するなど畑を荒らされない工夫もしておいたほうが安心といえるでしょう。

害獣のエサとなるものを片付ける

ネズミやイタチなどによる食害を防ぐため、特に常温保存できる食材は、害獣の目の届かない場所に密閉し保管しておくことをおすすめします。

米は米びつ・シリアルは密封瓶へ、野菜や果物などは冷蔵庫に入れておくとよいでしょう。

大きめのタッパーに入れておくのもよいですが、フタなどの素材が柔らかいとかじられる恐れもあるため注意が必要です。

害獣の食害に遭うと、その食材はほんの少しかじられただけでも廃棄しなければいけません。

害獣の棲みつきにくい環境を作り、かつ食材ロスをなくすためにも、極力害獣の目の届かない場所に食材を保管しましょう。

害獣被害は早めにプロの業者に相談しよう!

ネズミにしろイタチにしろ、ある程度の対処は自身でおこなうことができます。

ただしイタチを捕獲・駆除する場合は申請する必要がありますし、仮に許可を得られたとしても(ネズミを含め)自身で対処するには手間とリスクが発生します。

下手をすれば「対処したものの効果が得られない…どころか、余計に被害が悪化してしまった」というケースもあるため、不慣れな方ほど害獣駆除の専門業者に相談すべきといえるでしょう。

業者に依頼すれば、手間をかけずに安心・安全な環境で過ごすことができます。

また、保証が充実していれば、万が一被害が再発した際にも安心できるでしょう。

業者にもさまざまな種類があるため、相見積もりを取り・複数社を比較しながら、より自身が納得できる条件で対処してくれる業者を探してみましょう。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

まとめ

ネズミもイタチも、家屋に棲みつかれると住人や建物いさまざまな被害をもたらします。

「ネズミとイタチのどちらが潜んでいるのか?」はある程度判別できるため、気になる方は痕跡などを探して、種類に応じて適切な対処を施してみましょう。

ただし、素人にできることには限りがあるため、少しでも不安を感じる方は早めにプロの業者に相談することをおすすめします。

コメント