はじめに

皆さんは”トコジラミ“という生物の名前を聞いたことがありますか?

度々テレビなどで耳にする名前ですが、ここ最近ニュースでも話題になっているので、疑問に思われる方も少なくないかと存じます。

トコジラミという字面からシラミの仲間なのではと想像しがちですが、実はその認識は正しくありません。

それでも、危険で厄介な生物であるということは多くの方が理解されている所でしょう。

そこで今回は、馴染みの無いそんなトコジラミに関する知識を深掘りして、皆さんにお届けしたいと思います!

今年に入ってからトコジラミって名前をよく聞くわね…。

どんな昆虫か知らないけど、海外で色々と問題になってるのが日本に入って来たんでしょ?大丈夫なの?

目次

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

基礎情報

概略

トコジラミは主に人間や動物の血液を吸って生きる寄生生物であり、人々の生活に深刻な影響を与える、いわば害虫と呼ぶべき昆虫です。

とくに温暖な地域に多く生息しますが、その巧みな生存戦略によって現在では世界各地に分布してます。

というのも、飛翔能力が無いため自力で長距離を移動することはできませんが、人間の衣服や様々な人工物に取り付くことで、その分布域を広げる事ができるのです。

学名の「Cimex lectularius」は、ラテン語の「lecturarius」(bed、寝床)と「cimex」(bug、虫)に由来し、人間が寝ている間に活動する昆虫であることが名前の由来となっています。

形態

トコジラミは極々小さな昆虫で、身体は平らで楕円形をしており、茶色や赤褐色をしています。

成長段階ごとの体長や体色は以下のようになります。

※ただし吸血時は腹部の色が赤みを帯び、膨張することで体長は最大1.5倍、体重は4倍ほどに増加します。

- 成虫:2mmから8mm程度。薄い褐色から濃い褐色

- 幼虫:1mmから4mm程度。乳白色から薄い褐色

- 卵:1mm×0.5mm。乳白色

頭部の両側面には飛び出した複眼が、腹面にはストロー状に発達した口器(血を吸うための器官)があります。

オスメスの相違点として、メス成虫の腹部が丸みを帯びているのに対して、オス成虫は先端にかけて尖った形状をしています。

また、寄生生活に適応したため、辛うじて有している翅も退化して飛行能力は完全に失われていますが、その代わりに素早く移動するための脚が発達しています。

他にも、後ろ脚の付け根に臭いを発する臭腺があり、外敵から身を護るために、この臭腺からカメムシに似た油っぽく、独特な刺激臭を出すことがあります。

生態

人間の血を吸って生きるトコジラミは、人々が接触する機会の多い場所に生息しています。

家庭内であればベッドやマットレス、枕、家具の隙間や壁の割れ目、カーテンなどに、家の外であれば電車やバスのシート、飲食店のソファといった、不特定多数の人が触れる箇所を潜伏場所とします。

トコジラミは温暖な環境を好むため基本的に室内に生息していますが、暗い場所や狭い隙間を好むため、明るい時間帯には上記のような場所に隠れているのです。

例えば、トコジラミが生息している部屋でベッドやソファーに長時間座ったり、鞄をカーペットに置いたりすると、衣類に入り込む、卵を産みつけるなどして生息場所を拡大します。

反対に、トコジラミが活発に動くのは人々が寝静まる夜遅い時間帯で、人間が寝静まったタイミングを見計らうように人間に接触・吸血し、吸血後はすばやく潜伏場所に戻ります。

また、人以外に犬や猫、鳥なども寄生対象とすることもありますが、いずれにせよ寝ている間に吸血する習性によって、トコジラミの存在に気が付かないことが往々にしてあるのです。

生活環

不完全変態のトコジラミの一生は、卵、幼虫、若虫、成虫の4つの段階で構成されます。

まず、成虫のトコジラミが血液を摂取して栄養を蓄えた後に交尾を行い、約5日ほど経ってメスが卵を産卵します。

この卵は平均して1〜2週間ほどで孵化し、孵化後の幼虫はすぐに血液を摂取するための活動を始めます。

成長スピードは気温などの条件によって変化するものの、概ね30〜50日の期間に5回の脱皮を行い、やがて若虫、そして成虫になるのです。

成虫になったトコジラミはその後、約10ヶ月ほどの寿命を全うして生涯を終えます。

繁殖

トコジラミの厄介さを増大させる要因の一つは、その強い繁殖力にあります。

メスは生涯で20回前後産卵を繰り返し、一生のうちに産む卵の数は200〜500個ほどと、実に一日当たり3~6個にもなります。

卵を産みつける場所は、トコジラミ自身が好む布団やベットの繊維の中、ソファや畳の隙間といった人目に付きにくい場所となるので、孵化前の発見・駆除は困難を極めます。

また、通常近親交配は遺伝的な疾患の原因となりますが、トコジラミにおいては近親交配によって生まれた子供も正常に発育することが出来ます。

そのため、一匹のメスから産まれた子供達同士が交尾することで、さらに子供の数を増やすような繁殖方法が一般的に見られます。

オスが欠けた状態で繁殖できるこれらの生態によって、トコジラミは容易に生息領域を広げるのです。

食性

トコジラミは幼虫期、成虫期などの成長段階を問わず、生涯を通して人間や動物の血液を唯一の栄養源とします。

そのためトコジラミは二酸化炭素や体温、そして皮脂などの化学的な刺激を感じ取り、そこから人間の居場所、つまりエサの在処を特定します。

高度な視力が備わっていないのにも拘らず、潜伏場所と人間とを行ったり来たり出来るのはこの為です。

ただし、トコジラミは血液を獲得できない状況でも1年間以上生存できる優れた飢餓耐性を持っているので、前述のような吸血行動を毎晩のようにとる訳ではありません。

分類

トコジラミは、その名前からシラミの仲間であると多くの方が認識しておられるかと思います。

しかし、実はトコジラミはカメムシ目トコジラミ科の昆虫、つまりカメムシの仲間であり、宿主の血を吸うという一致点があるものの、トコジラミは系統的にはカメムシに近い存在であり、シラミの仲間ではありません。

また、現在でこそトコジラミと呼称されますが、以前はナンキンムシ(南京虫)と呼ぶことが一般的だったため、ご高齢者にとっては南京虫の方が馴染み深いかもしれません。

南京という呼称は、海外からやってきた珍しいものに「南京」を冠する風習に基づくものであり、実際には中国南京市とは無関係です。

南京虫なら聞いた事があるわ!

人間が気づかないうちに血を吸う厄介な生き物なのね。

目に見えないほどの大きさでもないから、余計に気持ち悪いのよ…。

人間とトコジラミ

最近になって初めてトコジラミの名前を知った…。

そんな方も少なくないかと思われますが、実は人類とトコジラミとの関係は今に始まったことではありません。

ここで、古代から現代まで数千年に渡って続いてきた、人間とトコジラミの関係を探ってみましょう。

古代から中世:闘いの始まり

人間とトコジラミの関係は有史以前に既に始まっていました。

古代エジプトや古代ローマの遺跡からは、人間にトコジラミが寄生していた証拠となる化石が発見されています。

文字による初期の記述例としては、紀元前400年頃の古代ギリシャの哲学者デモクリトスがトコジラミの予防策を記した文書が存在し、後のアリストテレスによっても言及されています。

西暦77年頃に博物学者のプリニウスが出版した書物の中では、トコジラミがヘビの毒や耳の感染症などの病気に薬効があると記しています。

時代は下って600年ごろに中国で、1583年ごろにイングランドで、1600年代には北アメリカで、それぞれトコジラミに関する記録がなされています。

日本における初期の発見例は江戸時代の後期になりますが、戦国時代にはトコジラミを思わせる「トコムシ」の名が文書の中に登場しています。

近代:衛生と戦いの時代

トコジラミに関する日本での確実な記録は明治初期以降に始まります。

1877年の西南戦争時の兵舎で発見されたのを皮切りに、軍の移動によって生息範囲を広げ、鎮台(ちんだい)虫の名で知られるようになりました。

明治中期以降は新聞で「南京虫」の呼称で取り上げられるようになり、「トコジラミ」という和名も、同時期に出版された『生物学語彙』(1884年)の中で初めて使用されました。

第一次世界大戦や第二次世界大戦に伴う生活環境の悪化により、トコジラミによる被害が猛威を振るいましたが、1960年代頃からは、公衆衛生の向上や新しい殺虫剤の開発により先進国を中心に駆除が進みました。

現代:沈静化と復活

第二次世界大戦後は有機塩素系殺虫剤であるDDTやBHCが、1965年頃からは有機リン系の殺虫剤が普及し、また、生活環境の改善なども相まって、1970年頃にはトコジラミの数が激減しました。

しかし、完全な撲滅に成功したわけではなく、近年になって再びトコジラミによる被害報告が増加傾向にあります。

現在拡散しているトコジラミのほとんどは、既存のピレスロイド系や有機リン系の殺虫成分が効かない、薬剤に抵抗性を持った薬剤抵抗性トコジラミ(スーパートコジラミとも呼ばれる)です。

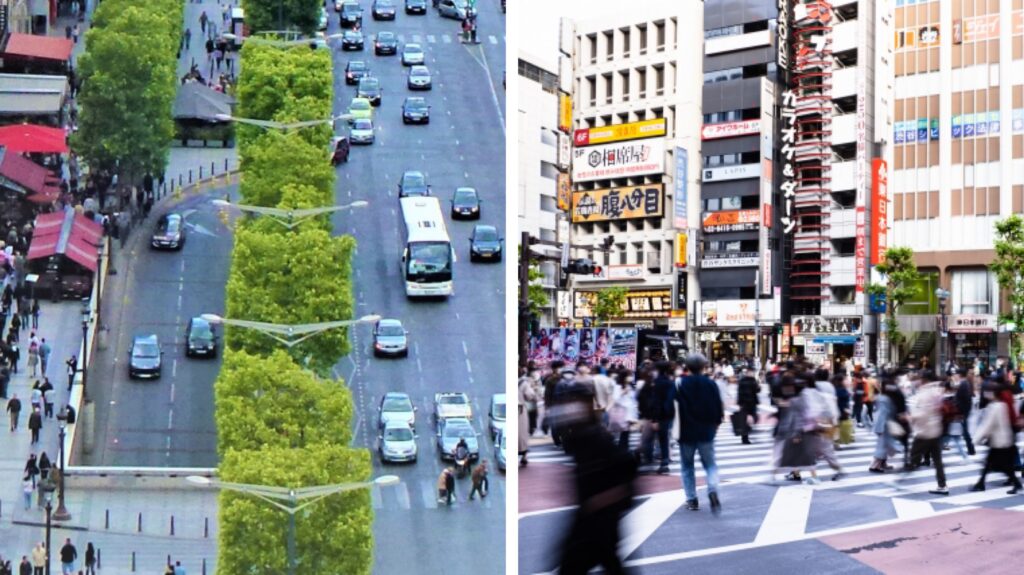

このスーパートコジラミの寄生辞令は現在世界中で広がっており、特に都市部や人口密集地域での被害が顕著ですが、問題の背景には国境を超えた移動の増加や環境の変化などがあるとされています。

トコジラミによる害虫被害

人間の皮膚に針状の口器を刺して血液を摂取するトコジラミは、私たちに様々な健康被害をもたらし得る厄介な害虫です。

この項では、トコジラミが人々の健康に与える悪影響について詳しく見ていきます。

1.トコジラミ刺症

トコジラミに皮膚を刺された箇所には、赤い発疹やかゆみを引き起こすことがあります。

これはトコジラミが人間の血管に口器を挿し込む際に、細菌の含まれた唾液を注入することによるものです。

この唾液は血液が凝固しないように宿主の体内に注入されるもので、唾液に含まれる物質が引き起こすアレルギー反応によってトコジラミ刺症と呼ばれる痒みを伴う皮膚炎(虫刺症)が生じます。

トコジラミ刺症の症状は同じ吸血性のネコノミやイエダニによる虫刺症に似ていますが、ネコノミ・イエダニの刺症は被覆部によく見られるのに対し、トコジラミ刺症は露出部に多く、見分けるための判断材料となります。

また、トコジラミの被害に一度遭うことで、「ベッドのどこかにトコジラミが隠れていないか」「寝ている間に刺されるのではないか」といったストレスや強迫観念を引き起こす恐れがあり、トコジラミの発生が慢性化すると、睡眠障害やストレスにつながる可能性もあります。

経過

トコジラミに吸血されたのが初めての場合は症状が表れませんが、2回目以降は吸血後1日から2日で痒みを伴う皮疹(ひしん)や紅斑(こうはん)が表れます。

こうした症状は吸血が繰り返されるにつれて、吸血から発症までの期間が短くなり、最終的に耐性が生じることによって皮疹が生じることがなくなります。

症状の強さの度合いは、刺咬経験の有無や個々人の免疫反応によって個人差が大きく、強い痒みや腫れがしばらく続く患者がいる一方で無症状の人もいます。

症状

トコジラミによる刺症は、ネコノミやイエダニの刺症と比べて腫れの度合いが甚だしい事が多いですが、具体的な症状としては、腫れやかゆみ以外にも発熱や水ぶくれなどの症状が出ることがあり、不眠といった精神的な不調を併発するケースも見られます。

また、抗体発現後に吸血された場合も稀に全身性蕁麻疹などの重症に至ることがあり、貧血やアナフィラキシー反応の報告例も少数ながら存在します。

一部では、刺されると肌に2つの赤い刺し後が残ると言われていますが、1つのケースも複数のこともあります。

感染症について

同じカメムシ目の昆虫にはシャーガス病と呼ばれる人獣共通感染症を媒介するオオサシガメ類が存在しますが、トコジラミがペストや発疹チフスを媒介する可能性も指摘されています。

その一方で、2023年時点でトコジラミが媒介する伝染病は実際には確認されておらず、トコジラミの体からB型肝炎ウイルスなど何種類かの病原菌を検出した例があるものの、吸血行動により感染症が媒介されるとする科学的な確証は存在しません。

痒みや腫れだけならまだ良いけど、アナフィラキシーショックが起こる可能性があるのは怖いわね…。

感染症の心配は無いって言うけど、本当なの?安心できないわ。

見分け方

身に覚えの無い虫刺されを発見したとき、適切な処置を行うには原因となった昆虫の種類を特定する事が大切です。

ここでは特に、トコジラミと似たダニやシラミとの症状の相違点をご紹介したいと思います。

トコジラミ

肌が露出している足、手、腕、首(お腹を出して寝ていたらお腹も)などを刺して吸血します。

飢餓状態のトコジラミを除いて、多くの個体は宿主が寝ているときに吸血します。

被害は一年中ありますが、最も多く被害が発生するのは夏です。

ダニ

イエダニ

衣服の繊維に絡みついて寄生するため、衣服の下(肌が露出していない箇所)を吸血する事が多いです。

その中でも、皮膚の柔らかい部分である脇の下、脇の下、下腹部、腹部などが標的となる傾向があり、男性より女性、高齢者より子供が被害に遭いやすいです。

主な宿主はネズミであるため、ネズミがいなければ基本的にイエダニは発生しません。

ツメダニ

繁殖場所である畳、じゅうたん、寝具類と接触している箇所を刺す傾向にあります。

夏に被害が多く、薄着や裸で寝ている人の背中・横腹等を刺されます。

夏に密閉された蒸し暑い部屋や、比較的新しい畳に多く発生します。

シラミ

コロモジラミ

肌が露出していない箇所、とりわけ下着などの衣類に寄生して吸血するケースが多いです。

衣服の縫い目などに卵を産みつける習性があり、服を洗濯しない、着替えをしない人が被害に遭う可能性が高いです。

アタマジラミ

その名の通り髪の毛の頭皮を中心に刺して吸血し、反対に髪の毛のない露出部を刺す事はありません。

衛生環境とは無関係に櫛などを介して寄生し、特に低学年の子どもの頭髪に多く見られます。

ネコノミ

ネコを冠した名前とは裏腹に、ネコ以外にもイヌや人間なども吸血対象とし、昼夜を問わず活動します。

肌が露出している箇所を刺すことが多いですが、最大で30cmも飛び上がれるジャンプ力を活かして、主に脚(ひざ下)を刺す傾向があります。

7〜8月にかけての暑い時期に大量発生し、吸血された際の痒みが長期間続きます。

最新の流行

2024年、吸血トコジラミによるパンデミックが世界的な懸念事項として急浮上しています。

最新の報告によると、吸血トコジラミの感染は世界的に拡大を続けており、アジア、ヨーロッパ、北アメリカなど、様々な地域でトコジラミによる被害が報告されています。

改めてその最新の動向をチェックしてみましょう。

海外での流行

世界中でトコジラミの急増が問題視される中、とりわけ深刻な状況にあるのが韓国とフランスです。

韓国はかつてトコジラミ駆除を徹底した「トコジラミ清浄国」と評された歴史を持っており、日本同様に1970年以降はトコジラミが姿を消していました。

しかし、新型コロナウイルスのパンデミックが収束した頃に、増加する外国人観光客や国際輸送と比例するようにトコジラミによる被害が増加し、深刻な社会問題と化しています。

遥かヨーロッパのフランスでもトコジラミの大量発生が表面化しています。

フランスの食品環境労働衛生安全庁は、2017〜22年にフランスの10世帯に1世帯を超える割合の家庭にトコジラミが生息しているとする調査結果を公表しました。

年間の観光客数が世界一の観光大国であり、国境を越えて寄生虫が持ち込まれやすい国情が影響しているとされていますが、2024夏にオリンピックを控える今、トコジラミ対策が予断を許さない状況にあると言えるでしょう。

日本での確認事例

前述の韓国・フランスの煽りを受けるように、今年に入って日本でもトコジラミの存在が世間を騒がせています。

2024年3月10には、電車内でトコジラミ目撃したとする情報が複数回SNS上にアップされ、トコジラミと思しき虫がシートの上にいる写真が拡散されました。

合計で5000万件以上の表示、1800件以上ものコメントが寄せられる事態となり、人々のトコジラミへの危機感を伺える結果となりました。

実際、日本においても薬剤抵抗性トコジラミの拡大が確実に起こっていると言える事態となっており、それを裏付けるように目撃情報や相談件数が増加傾向にあります。

以下は、日本ペストコントロール協会が受けたトコジラミに関する相談件数の推移です。

2009年:130件 2014年:548件 2019年:706件

2010年:138件 2015年:617件 2020年:534件

2011年:211件 2016年:559件 2021年:598件

2012年:403件 2017年:479件 2022年:683件

2013年:462件 2018年:591件

ここ数年の推移を見ると、今後さらにトコジラミが勢力を拡大する可能性も高いかもしれません。

被害に遭ったら…

ここまでご紹介したトコジラミの生態を知ると、不安に駆られてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、適切な防除方法を実践することでトコジラミの発生を抑制し、健康や快適な生活環境を維持することが可能です。

具体的な対策方法には衛生管理や物理的な化学物質の使用など様々な方法があるものの、生態や習性を理解することで、被害を未然に防げることは確かです。

トコジラミを含めた吸血性害虫の対策・防除を検討されているのであれば、発生源を特定し、効果的な駆除方法を提供することができる専門の業者に依頼することをオススメします。

すごく勉強になったわ。ありがとう!

これで、いざという時に慌てずに対処できそうよ。

トコジラミの問題で、新型コロナウイルスみたいに世界中が混乱するような事にならないと良いわね!

あとがき

お疲れさまです。記事はこれで終わりとなります。

今回はトコジラミに接したことの無い方向けの記事になりましたが、今後は「実際にトコジラミの被害に遭った」、「トコジラミに刺されたかもしれない」といった方に向けて、対処法や防除策をメインに解説する記事も充実させてまいります。

当サイトでは多種多様な害虫・害獣に関する情報を多数発信しておりますので、記事の内容にご満足いただけた方は、ぜひともブックマーク登録してみてください!

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

コメント