記事概略

皆さんはコウモリについてどれだけの事を知っていますか?

空を飛ぶ、洞窟の中に住んでいる…といった知識ならお持ちかもしれません。

しかし、実際に見たことがある!という方は案外少ないのではないでしょうか。

ですがこのコウモリ、実は私たちが知らない意外な生態を持った面白い存在で、同時に私たちの身の回りに潜んでいるかもしれない身近な生き物なのです。

そこで今回は、そんなコウモリに関する情報を幅広く紹介したいと思います。

ご興味をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください!

コウモリって今まで見たことないし、別に知らなくても良いんじゃないの…?

コウモリとは一生縁がなさそうだし…

そんなことはありません!

本当のところ、コウモリは我々の身近にいる生き物なんですよ。

鳥や虫だと勘違いしているだけで、実は普段から目にしている可能性もあります!

目次

コウモリについての基本知識

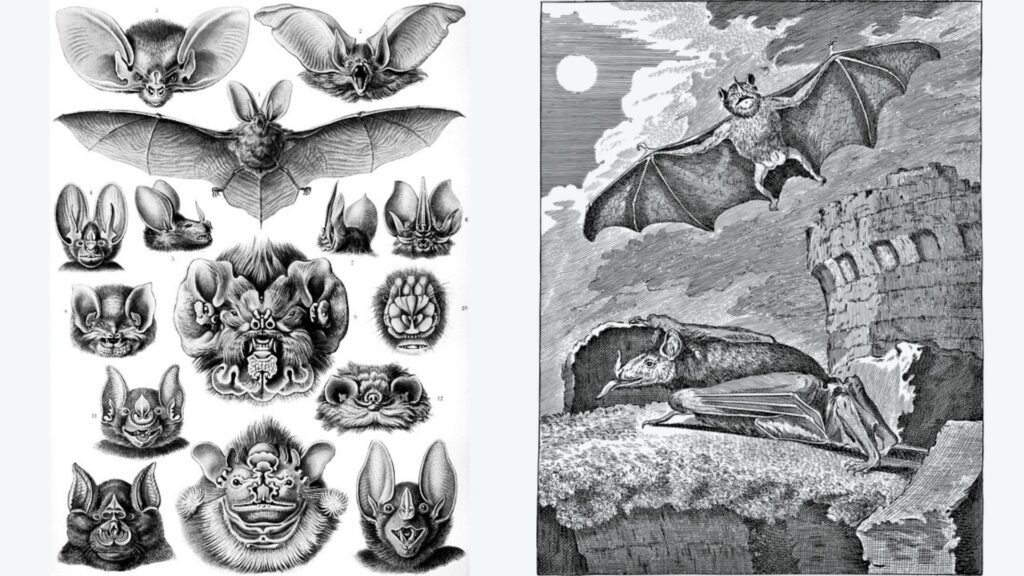

コウモリ(蝙蝠)とは哺乳類、翼手目(コウモリ目)に分類される構成種の総称です。

ムササビやモモンガなどのように滑空を行う哺乳類は他にいますが、鳥のように翼を羽ばたかせて自由に飛び回る「完全飛行」が可能な哺乳類はコウモリだけなのです。

とはいっても、コウモリの翼の構造は鳥のそれとはまったく異なり、鳥と違って羽毛を持たず、代わりに伸び縮みする特殊な飛膜を持っています。

吸血鬼に代表されるように、コウモリと言えば吸血(血を吸う)イメージですが、実のところ、血を吸うコウモリはほんの一握りしかいません。

コウモリの種類

コウモリは世界に約1000種類いるとされていますが、今回はその中から特に代表的なコウモリをいくつかご紹介したいと思います!

日本のコウモリ

アブラコウモリ

アブラコウモリは、コウモリ亜目ヒナコウモリ科に属するコウモリの一種です。日本に生息するコウモリの中で人家を住処とする習性を持っています。そのため、日本人にとって最も身近なコウモリはアブラコウモリかもしれません。イエコウモリの名前でも親しまれています。

鼻先から尻尾の付け根までの長さが38-60mm、尻尾の長さが29-45mm、全長が69mm-105mmで、体重は5-11gほどあります。また、体毛は黒褐色ないしは暗灰褐色で、飛膜は灰褐色または明るい褐色であることが多いです。

市街地になど人の多いところに生息し、人家のない山間などには基本的に生息しません。1.5cm ほどの隙間があれば出入りすることができ、家屋の瓦の下、羽目板と壁の間、戸袋の中、天井裏、換気口などから建物の内部に入り込んて、そこを住処とします。

カグラコウモリ

カグラコウモリは、カグラコウモリ科カグラコウモリ属に分類されるコウモリの一種です。

鼻先から尻尾の付け根までの長さが68-89mm、尻尾の長さが40-52mmで、体重20 – 32グラムほどあります。

体毛は褐色系であることが多いです。

ちなみに、名前の「カグラコウモリ」は、鼻葉(コウモリが反響定位を行う際に使用する、鼻の周りのヒダのこと)が神楽のお面に似ていることが由来です。

キクガシラコウモリ

キクガシラコウモリは、キクガシラコウモリ科キクガシラコウモリ属に分類されるコウモリの一種です。

鼻先から尻尾の付け根までの長さが63-82mm、尻尾の長さが28-45mmほどあります。

鼻葉が菊の花に似ていることが名前の由来とされています。

二ホンウサギコウモリ

ニホンウサギコウモリは、ヒナコウモリ科ウサギコウモリ属に属するコウモリの一種です。

頭よりも大きく、ウサギのような耳を持っていることが名前の由来とされています。

また、体毛は主に灰色ですが、濃い色をした個体と薄い色をした個体が存在します。

オヒキコウモリ

オヒキコウモリは、オヒキコウモリ科オヒキコウモリ属に属するコウモリの一種です。

鼻先から尻尾の付け根までの長さが84-94mm、尻尾の長さが48-56mmほどあります。

東アジア全域に生息し、日本では愛媛県・神奈川県・京都府・熊本県・高知県・埼玉県・兵庫県・広島県・福岡県・北海道・三重県・宮崎県・山梨県の13都道府県で確認例があります。

クビワオオコウモリ

クビワオオコウモリは、オオコウモリ科オオコウモリ属に属するコウモリの一種です。

その名の通り非常に大きい体格をしていて、鼻先から尻尾の付け根までの長さが190-250mm。体重300-500gもあります。

日本、中国南東部、台湾、フィリピンに生息し、日本では南西諸島(鹿児島県南部から沖縄県西部にかけての島々のこと)でのみ確認されています。

海外のコウモリ

アラコウモリ

鼻先から尻尾の付け根までの長さが65mmから140mmほどあり、クリっとした目と非常に大きな耳、そして目立つ鼻葉が特徴です。

アラコウモリは主に食虫性ですが、広範囲の小型脊椎動物も食べるとされています。

フィリピンオオコウモリ

鼻先から尻尾の付け根までの長さが約300mmほどあり、体重は最大で1.4kg、翼を広げた際の長さが150cm~170cmと、ほとんど人間の身長と同等になります。

その名の通りフィリピンに生息するコウモリですが、その巨体とは裏腹に意外にも草食です。

自然破壊と密猟が原因で個体数が減少しており、絶滅危惧種に指定されています。

フィリピン国内法や国際法により狩猟採集が禁止されているものの、監視の目をかいくぐった密猟が後を絶たず、早急な対応策が求められています。

キティブタバナコウモリ

キティブタバナコウモリは、ブタバナコウモリ科ブタバナコウモリ属に分類されるコウモリです。キティブタバナコウモリでブタバナコウモリ科ブタバナコウモリ属を構成します。

タイ西部に生息する固有種で、特徴はなんといっても”その小ささ”です。

鼻先から尻尾の付け根までの長さは29-33mm、翼を広げた際の大きさも15-17mmしかありません。コウモリ目最小種で哺乳綱でも最小種の1つとされています。

コウモリって、こんなにたくさん種類があったのね…。

日本にも色々な種類のコウモリがいるなんてビックリだわ!

もしかして、私の住んでいる家にも潜んでるのかしら…?

詳しい生態

姿勢

コウモリは逆さまにぶら下がった状態で、休息や睡眠をとることが広く知られています。

コウモリにとってはこの姿勢が最もリラックスした状態であり、外敵を感知すればすぐに逃げ出すこともできるのです。

この話を聞くと、思わず「ずっと逆さまで大丈夫なの!?」と考えてしまいますよね。

結論から言うと問題無いのですが、その理由を以下に解説したいとおもいます。

1.コウモリの体重は軽く、血液の量も少ないため、逆さまになっても頭部に血液が溜まることはありません。

2.コウモリは逆さまになると、必要最低限の器官だけに血液を供給するようになります。そのため、頭部に血液が溜まることはありません。

1.コウモリは特殊な腱を持つことで、非常にリラックスした状態でぶら下がることができます。

この腱は「のこぎりの歯」のような形状をしており、コウモリが逆さまにぶら下がったとき、腱の「のこぎりの歯」の角度が固定され、肋材が滑り出してくると、それらは固定されます。これによりコウモリは力を使わずにぶら下がることができます。

2.また、コウモリは飛び立つときに筋肉を収縮させる必要がないため、余計なエネルギーを消費することもありません。

夜行性

コウモリは夜行性であり、夕方から夜間にかけて活動を開始します。

また、コウモリは「反響定位」という能力を持っています。これは自分が出した音が何かに反射して戻ってきたとき、その方向と時間差から自分の位置を把握することです。

この能力により、コウモリは真っ暗闇でも障害物に衝突することなく飛行し、餌を捕まえることができます。

寿命

さらに興味深いことに、哺乳類は一般的に大型のものほど長生きですが、コウモリは体の大きさに対して非常に長寿です。

重さが20~30gにすぎないキクガシラコウモリが20年以上生きた例も確認されています。

これは空を飛べて夜行性であるために天敵が少なく死亡率が低いことや、空を飛ぶために体重を軽くしなければならないなどの理由から高い繁殖能力を持てないため、十分な数の子孫を残すために一匹の個体が生涯に何度も出産する必要があったからだと考えられます。

コウモリと人間の関わり

コウモリは、地球上の様々な文化で異なる意味を持つ興味深い生物です。以下にその例をいくつか紹介します。

文化・伝統

日本

日本の伝統的な信仰では、コウモリは川辺を守る存在とされ、「かはもり→コウモリ」と呼ばれてきました。また、コウモリが「蚊」などの虫を食べることから、人々を病気から守る存在とも考えられてきました。

また、「弱者しかいない所でだけ威張り散らかす凡人」という意味の「鳥無き里の蝙蝠」ということわざがあります。あの織田信長はこれをアレンジして、四国を制覇した土佐の戦国大名である長宗我部元親を「鳥無き島の蝙蝠」と揶揄しました。

中国

中国文化では、コウモリ(蝙蝠)の「蝠」の字が「福」に似ていることから、コウモリは幸運の象徴とされています。コウモリが子沢山であることから、子宝に恵まれるとされ、子供が欲しい人はコウモリのイラストを壁に貼る習慣があります。

西洋

一方、西洋文化では、コウモリは神秘的で恐ろしい生物として描かれることが多いです。

吸血鬼(ドラキュラ)のように、コウモリをモチーフにした怪物が言い伝えられているほか、例えばキリスト教における悪魔のイメージでは、羽がコウモリのようなものとして描かれることが多く、コウモリ=恐ろしい という伝統的価値観がみられます。

人類への貢献

エコーロケーション

コウモリは、視覚に頼らずに飛行し、食物を探すために反響定位を使用しています。これは、高周波の音を発し、その反響音を聞くことで周囲の環境を認識する方法です。この能力は非常に高性能で、微細な物体を検知したり、極めて短い時間の反響の遅れを認識できるコウモリもいます。こうしたコウモリの能力は、レーダーやソナー技術の開発にインスピレーションをもたらしました。

生態系・農業

コウモリは生態系において重要な役割を果たしています。一部のコウモリは花の蜜や花粉を食べるため、花粉媒介として重要な役割を果たしています。

また、一部のコウモリは昆虫を食べるので、農作物を荒らす害虫の天敵となってくれます。これにより、農薬の使用量を減らすことが可能となり、健康被害の軽減や環境保護にも寄与しています。

そのため、欧米などでは「バットハウス」と呼ばれるコウモリ専用の人工の巣穴を、農作地の近くに設置する試みも行われている。

神経学の発展

コウモリの神経学的研究は、人間の脳の理解に寄与する可能性があります。例えば、コウモリが過去、現在、未来の位置情報を認識し、それに基づいて行動することが研究から明らかになっています。これは、コウモリが飛行中に、脳の海馬という部分にある「場所細胞」という特殊な神経細胞が、自分の位置情報(過去、現在、未来を含む)を処理し、進路を決定するのを助けていることを示しています。

また、コウモリの神経活動をリアルタイムで記録し、新たな空間情報にどう対応しているかを研究する試みも行われています。これらの研究から得られた知識は、人間の脳機能や神経科学全般への理解を深めるために役立つ可能性があります。

食用

コウモリを食す文化はアジア・アフリカ・オセアニアなど、広く世界に見られます。

オオコウモリを食用とするのが一般的で、串焼きや丸焼きなど、さまざまな調理法が各地に伝わっています。

コウモリ食が根付いたこれらの地域では家庭はもちろん、レストランや屋台でもコウモリ料理が提供され、中国南部では高級食材として親しまれています。

こうしうた食文化は尊重されるべきものですが、その一方で感染症を引き起こすといった、深刻な衛生問題を生む危険性を孕んでいるのも事実です。以下に具体例をご紹介します。

この感染症の原因となったコロナウイルスは、コウモリを媒介として、人間に感染する特定の伝播経路を持っており、そのため、コウモリを含む野生動物を食べないように当局が注意喚起しました。

コウモリから人へ直接感染したのか、別の動物を介して感染したのかについては、未だ議論が続いています。

興味深いことに、コウモリから人という経路だけではなく、反対に人からコウモリに感染するケースも確認されているようです。人間のためにもコウモリのためにも、闇雲な接触は避けたいものです。

最近読んだ論文は、新型コロナウィルスについても、これが起きる可能性を示していました。それによれば、北米大陸に分布する、新型コロナウィルスに感染したことのないコウモリ40種以上が「人間から」ウィルスをうつされる可能性があるというのです。

これが起きた場合、どのような症状が出るのかは不明ですが、コウモリに言わせれば、これは「ヒト由来感染症」ともいうべきものです。

WWFジャパン~コウモリは悪者か?ヒト由来感染症の野生生物への影響~

コウモリの害獣被害

コウモリの害獣被害…?

そんなこと考えた事も無かったけど、具体的にどんな被害があるの?

コウモリが人間の住む建物などを住処にする生き物である以上、害獣被害はどうしても発生してしまいます。

さっそく、被害の具体例を見ていきましょう。

害獣被害の例

糞尿

コウモリは天井裏などを巣とすることがあり、その場所で排泄を行います。これにより、天井にシミができたり、糞が空気中に飛散し、感染症の原因となることもあります。また、コウモリの糞尿はアンモニア臭が強く、その臭いが住宅内に充満することもあります。

寄生虫

コウモリの体にはダニやノミなどの寄生虫が存在します。

これらの寄生虫がコウモリを介して人間に接触すると、首や手足などの肌が露出している部分に噛みついて、噛まれた部分は赤く腫れ、強いかゆみを伴います。

感染症

コウモリは様々なウイルスを保有しており、その中には人間に感染するものも含まれています。例えば、噛まれた場合には狂犬病を含む様々な感染症を引き起こす可能性があります。

害獣被害対策

実際にコウモリの害獣被害に見舞われたら、その対策法が気になるところですよね。

そんな方に向けて、具体的な対策法を以下にまとめてみました。

コウモリは自然環境における重要な存在であり、その生態系への影響を考慮しながら、人間の生活環境を守るための適切な対策を行うことが求められます。また、法律を遵守し、必要に応じて専門業者に依頼することも重要です。これらの対策を通じて、コウモリと人間が共存する社会を目指すことが望ましいと言えるでしょう。

侵入経路の特定・対処

コウモリは暗く湿った場所を好む傾向があり、天井裏や壁の隙間などに住むことが多いです。まずは、コウモリがどこから侵入し、どこに住んでいるのかを見つけることが大切です。

コウモリが再度侵入しないように、侵入口を塞ぐ必要があります。これには金網やネットなどが利用されます。

追い払う

鳥獣保護法により、コウモリを無断で捕獲・殺傷することは禁止されています。そのため、「忌避剤」や「くん煙剤」などの対策グッズを使って、コウモリが住み着いた場所から追い出すことが推奨されます。

清掃・消毒

コウモリのフンや尿には様々なウイルスや病原菌が含まれており、非常に危険です。そのため、コウモリを追い出した後は、フンや尿の清掃・消毒を行うことが重要です。

ネット通販サイトでもこうした商品を購入することは可能なので、ぜひお求めになってみては。

これらの対策は自己責任で行われるものであり、特に清掃・消毒作業は感染症のリスクもあるため注意が必要です。また、駆除作業は専門的な知識と技術を必要とするため、安全性を確保するためにも専門業者に依頼することをおすすめします。また、個人でコウモリの捕獲作業を行いたい場合には、事前にお住まいの自治体の役所へ捕獲許可を取りに行く必要があります。以上の情報が参考になれば幸いです。

専門家に相談を!

害獣被害対策で分からない事があれば、専門的な知識をもったプロの助言を仰ぎたいところですよね。

しかし、アライグマ・イノシシ・ネズミ・カラスといったメジャーな害獣と異なり、比較的マイナーなコウモリの害獣被害の相談窓口を構える自治体はかなり少ないと言えるでしょう。

実際、害獣被害について取り上げた数少ない自治体のホームぺージも、簡単に被害実態を紹介するに留まり、最終的には専門業者やNPO法人への相談を進める内容となっています。

行政にたらい回しにされる方も多いかと思われます。

その一方で、ご自身での害獣対策には大変危険が伴うのも事実です。

対策が遅れて被害が深刻化する前に、迷わずプロの専門業者に相談しましょう!

〆の言葉

これで本コラムは終わりになります。

コウモリという生き物について、少しは理解が深まったでしょうか?

害獣被害に遭われている方は、是非この記事を参考にしてください!

そうでない方には、もしもの時のための知識として解説内容を覚えていて頂けたら嬉しいです。

コウモリのことが良く分かったわ!

家に棲みつかれたら、いろいろと大変ね…。

家族や友達にもコウモリについて教えてあげようかしら

お役に立てて、とても光栄です!

あなたやお知り合いの方がコウモリによる害獣被害に遭われたら、当サイトをぜひ参考にしてください!

コメント