- 「初めて台所にネズミが出た。どう対策すればいい?」

- 「台所のあちこちにネズミのフンが。どう掃除すればいい?」

- 「ネズミに食べられたお米や野菜は食べても大丈夫?」

- 「ネズミが触れたかもしれない食器や鍋、フライパンは洗った方がいい?」

ある日突然、台所にネズミが出てしまいこのようにお悩みではありませんか?

食べ物がたくさん置いてある台所はネズミに狙われやすい場所でもあります。

この記事では台所にネズミが出たときの対策について詳しく解説します。

「家にネズミが出たのは初めてで、どう対策していいか分からない」という方にも分かりやすく説明しますので安心して読み進めてください。

ネズミを寄せ付けない清潔で安全な台所作りに役立てていただければ幸いです。

この記事でわかること

- 台所にネズミが出たときの掃除、洗浄、消毒、消臭のやり方

- 食べ物や調理器具をネズミから守る方法

- 台所へのネズミの侵入を防いで駆除する方法

ネズミに台所を荒らされたらすぐにやるべき7つの作業

「ゴキブリよりも汚い」と言われるほどネズミは不衛生な生き物で、たくさんの病原体をもっています。

そのためネズミが出た場合は駆除や侵入対策はもちろんですが、何よりも「掃除・消毒・消臭」が大切です。

この章では台所にネズミが出たらすぐにやってほしい7つの作業について紹介します。

7つの作業

- ネズミのフン・尿の確認と清掃

- ネズミに食べられたものは食べずに捨てる

- 台所周りの洗浄・消毒

- 食べ物を片付ける

- 調理器具、食器の収納

- キッチン用品の収納

- 台所の掃除

それでは順番に見ていきましょう。

作業1:「ネズミのフン・尿の確認と清掃」

ネズミには移動しながらフン・尿をする習性があります。

人間のように場所を決めて排泄することはありません。

そのためネズミが台所でフン・尿をしてしまうケースがとても多いのです。

またネズミのフン・尿にはサルモネラ菌など様々なウィルスや細菌が含まれているので、ネズミのフン・尿を見つけたらすぐに掃除して消毒をする必要があります。

具体的なやり方を順番に解説します。

ネズミのフン・尿を見つける

まずは台所の床、食器棚、シンク周り、シンク下の収納などをチェックしてネズミのフン・尿を見つけましょう。

ネズミのフン・尿には以下のような特徴があります。

ネズミのフンの特徴

ネズミの種類によってフンの大きさや色は異なりますが、おおむね以下のような外見となります。

- フンの大きさ:5ミリ~20ミリ

- フンの色:茶色または灰色

なおネズミのフンの見分け方は、以下のサイトが参考になります。

» 【アース製薬公式サイト】これって何のフン?-ネズミのフンの特徴

ネズミの尿の特徴

ネズミの尿はアンモニアのようにツーンと鼻をつく刺激臭があり、とてもくさいです(いわゆる”おしっこ臭”です)。

色は人と同じで薄い黄色~濃い黄色か茶色っぽい色をしています。

ネズミの尿を見つけるときは台所の作業台の上(ワークトップ)、シンク周り、食器棚に置いてある食品の周りを重点的にチェックしてください。

またネズミは壁際や物陰を通って移動する生き物なので、台所の壁際の床や、隅の方(部屋の角)も必ず確認しましょう。

もしこれらの場所に心当たりのない水濡れがあって、アンモニアのような刺激臭がするようならネズミの尿の可能性が高いです。

ネズミのフン・尿を掃除し消毒・消臭する方法

台所にネズミのフン・尿があった場合、以下の9ステップで掃除・消毒・消臭を行ってください。

ステップ①:マスク、ゴム手袋を着用する

ネズミのフン・尿には様々な細菌やウィルス、寄生虫が含まれているので必ずマスクと手袋を着用してから作業しましょう。

また作業中に誤って目をこすったりしないように作業用ゴーグルもつけるとより安全です。

ゴム手袋は「ニトリルゴム手袋」が手にぴったりフィットして作業しやすいのでおすすめです。

ビニール手袋を使う場合はやや破れやすいので2重にして使うといいでしょう。

ニトリルゴム手袋、作業用ゴーグルはホームセンターやダイソーなどの100円ショップでも購入できます。

ステップ②:作業スペースと換気の確保

まず作業しやすいようにフン・尿の周りにあるものを移動させてスペースを確保しましょう。

同時に窓を開けて換気も確保してください。

ステップ③:フン・尿にアルコールを散布する

ネズミのフン・尿とその周辺にアルコールを散布します。

フン・尿をアルコールで濡らすことで拭き取りやすくして、周囲の消毒も同時に行います。

またアルコールは「濃度70%以上」のものが消毒効果が高いのでおすすめです。

ステップ④:フン・尿を取りのぞく

数枚重ねたティッシュなどで、ネズミのフン・尿を拭くように取り除きます。

フン・尿がついたティッシュは速やかにビニール袋に入れましょう。

ここに注意!

ネズミのフン・尿を取り除くとき、掃除機は絶対に使わないでください。

掃除機の内部が汚染されるだけでなく、掃除機の排気と一緒にネズミのフンに含まれる細菌やウィルスが部屋中に飛び散ってしまうからです。

同じ理由でホウキとチリトリを使うのもおすすめできません。

必ずアルコールで濡らしてからティッシュやウエスで拭き取りましょう。

ステップ⑤:仕上げ拭きをする

アルコールを染み込ませたティッシュなどでフン・尿のあった場所をきれいにふきます。

フン・尿のあった場所に、アルコールを直接吹きかけても大丈夫です。

ステップ⑥:使用した手袋・マスクを捨てる

フン・尿の掃除に使った手袋とマスクは速やかにビニール袋に入れて捨てましょう。

ビニール袋を2重にして捨てると衛生的です。

ステップ⑦:アルコールで消毒する

ネズミのフン・尿があった場所にアルコールを散布して消毒します。

ステップ⑧:換気と消臭スプレーで消臭する

作業後はフン・尿があった場所へ消臭スプレーを散布して消臭を行います。

換気も同時に行いましょう。

ネズミの尿は特ににおいが強いので、消臭力の強いペット用か介護用の消臭スプレーを使うと効果的です。

ステップ⑨:作業後は必ず手洗・うがいをする

作業後は必ず手洗い・うがいをしてアルコールか除菌タイプのウェットティッシュで手指の消毒をしましょう。

また作業中に誤って素手でネズミのフン・尿に触れてしまったときも速やかに水と石鹸で手を洗い、アルコール消毒を行ってください。

作業2:「ネズミに食べられたものは食べずに捨てる」

ネズミのフン・尿の掃除が終わったら、次は台所の食べ物がネズミに食べられていないかチェックしましょう。

ネズミに狙われるのは冷蔵庫や戸棚に収納されていない出しっぱなしの食べ物です。

例えば次のような食べ物です。

- お米

- 小麦粉

- 乾麺(例:そうめん)

- パン(例:食パン、菓子パン)

- おもち

- 野菜(例:にんじん、かぼちゃ、さつまいも)

- 果物(りんご、バナナ、キウィフルーツ)

- 砂糖

- 食用油

- インスタント食品(例:スープ、ラーメン)

- ナッツ類(例:アーモンド、ピーナッツ)

- お菓子類(例:せんべい、チョコレート)

これらは食器棚やテーブルに置いてあることが多いのでネズミに狙われやすくなります。

もしこれらの食べ物をチェックして見覚えのない穴があいていたり、袋がやぶられていたり、食べかすが散乱したりしているようなら、ネズミに食べられた可能性が高いので食べずにすぐ捨てましょう。

ネズミの体や唾液にはさまざまなウィルスや細菌が住みついているため、ネズミがかじったり触れたりした物を食べると食中毒や病気の原因になるからです。

食べ物を捨てるのは気がひけるかもしれませんが、ネズミに食べられたり触れたりした疑いのある食べ物は絶対に口にせず廃棄しましょう。

作業3:「台所周りの洗浄・消毒」

ネズミに食べられたものを廃棄したあとは台所周りの洗浄・消毒を行ってください。

少し古い事例ですが、ネズミに汚染された台所で料理したものを食べたことによる食中毒事件も過去に起こっています。

» J-STAGE「ねずみが汚染源と考えられる食中毒例について」高橋治郎

そのため台所にネズミが出た場合、下記の場所はネズミが触れている可能性が高いのできれいに洗浄・消毒しておきましょう。

必ず洗浄・消毒!

- シンク周り

- 収納していない食器、調理器具

- 台所の作業スペース(ワークトップ)

- ガスコンロ、IHヒーター周り

- 水道の蛇口周り

- 台所の壁や食器棚

上記の他にも気になるところがあれば洗浄・消毒をしてください。

ここでは例としてステンレス製シンクの洗浄・消毒方法について解説します。

- スポンジに洗剤を含ませてシンク内、三角コーナー、排水口をまんべんなく洗う。

シンクは側面や縁も含めてしっかり汚れを落とす。 - 汚れと洗浄剤が残らないように流水で洗い流す。

- シンクの水分をキッチンペーパーなどで拭き取る。

- シンク全体に塩素系漂白剤をまんべんなく散布して5分ほど放置する。スプレータイプの塩素系漂白剤が使いやすいのでおすすめです。

- 漂白剤を流水で洗い流す。

- シンクの水分をキッチンペーパーなどでしっかりと拭き取る。

水分が残っているとアルコールの消毒効果が弱まるので注意してください。 - シンク全体にまんべんなくアルコール消毒液を散布する。

参考:はじめよう!自分でできる衛生管理|ライオンハイジーン株式会社「シンクの衛生管理・洗浄マニュアル一覧-シンク 洗浄マニュアル」

以上が、ステンレス製のシンク周りの洗浄・消毒方法です。

シンク以外の調理器具や食器、台所の作業スペース(ワークトップ)などの洗浄・消毒方法については、地方自治体の他、医薬品の大手メーカー(例:サラヤ、花王、ライオン)も情報発信しています。

必要に応じてGoogleやYouTubeで「調理器具 消毒方法」、「台所 ワークトップ 消毒」などと検索して調べてみてください。

作業4:「食べ物を片付ける」

次に台所に出しっぱなしの食べ物を片付けましょう。

ネズミは空腹にとても弱い生き物で、エサが手に入らない家からは自然と出ていくこともあります。

ネズミ対策=ネズミのエサになりそうなものを片付けることといっても過言ではありません。

下記に食べ物ごとの片付け方・収納方法を一覧にしたので参考にしてください。

| 品名 | 収納方法 |

|---|---|

| お米 | 購入時の袋から米びつへ移し替えてください。 米びつの素材は丈夫なプラスチックか金属製のものがおすすめです。 米袋ごと保管できる米びつもあるので、毎回お米の移し替えが面倒という方は活用してください。 |

| お餅、乾麺、お菓子、インスタント食品 | 戸棚に入れましょう。 お餅は冷凍庫でも保存できます。 |

| 小麦粉、砂糖、ホットケーキミックス | 戸棚に入れるかプラスチックやガラス製の容器に移し替えましょう。 密閉タイプの容器を使うと湿気やダニから守ることができます。 |

| 食用油 | 食用油とはサラダ油、ごま油、オリーブオイルなどです。 戸棚に入れるか金属製・陶器製のオイルポットに入れましょう。 ネズミが物を転倒させることもあるのでオイルポットも戸棚に入れる方が安心です。 |

| 野菜、果物 | 冷蔵庫の野菜室に入れましょう。 常温保存できるものはドア付きの戸棚に入れてください。 |

作業5:「調理器具、食器の収納」

衛生のため、ネズミを追い出すか駆除するまで、出しっぱなしの調理器具や食器は戸棚や引き出しに収納しましょう。

戸棚のスペースが足りない場合はフタ付きの食器収納ボックスを使うと便利です。

作業6:「台所用品の収納」

ネズミは紙、ビニール、布、落ち葉、木の枝などを使って家の中に巣を作ります。

台所にはネズミの巣の材料になるものがたくさんあるので、これらも戸棚や引き出しに収納しましょう。

例えば、

- キッチンペーパー

- ティッシュペーパー

- クッキングシート

- ポリ袋

- タオル

- ラップ

などです。

他にも紙袋、空の米袋、食品・お菓子の空き箱、ダンボールなども収納するか捨てましょう。

ネズミが家の中に巣を作ると追い出しや駆除が大変になってしまうので「ネズミに巣の材料を与えない」ことが大切です。

また家の外周りの落ち葉や草刈りも同時に行うとより効果的です。

作業7:「台所の掃除」

最後に台所の掃除を行いましょう。

こちらもネズミに食べ物を与えないために大切なステップです。

例えば、

- 台所やテーブルにこぼれた調味料、食べかすは拭き取る

- 油や調味料がついた食器、調理器具は洗って収納する

- シンクの三角コーナーの生ゴミは寝る前に必ず捨てる

- ペットの食べ残しはすぐに捨てて、エサ入れもきれいに洗う

- ゴミ袋はフタ付きのゴミ箱に入れる

- 一杯になったゴミ袋はため込まずこまめに出す

などを行ってください。

台所の掃除はネズミだけでなくゴキブリ対策にもなります。

ネズミはゴキブリもエサにするので「台所をきれいにする→ゴキブリがいなくなる→ネズミのエサが少なくなる→ネズミが餓死または自然に出ていく」という良い流れを作ることもできます。

食べ物の片付けと合わせてぜひ実践しましょう。

台所にネズミを近寄らせないための対策

ここまでは台所にネズミが出たときの掃除・消毒・消臭方法と食品や調理器具の収納について紹介しました。

この章ではネズミが台所に侵入するのを防ぐ方法について解説します。

台所周りのねずみの侵入口5選

台所周りでネズミが侵入してきやすいのは次の5ヶ所です。

- 換気扇

- 排水管のすき間

- ブレーカーの背面

- エアコン配管のすき間

- 壁の破損穴

上記の他、台所に床下収納や屋根裏の点検口がある場合はフタがずれていないか、周囲にすき間や穴がないかも確認しましょう。

ネズミの侵入口をふさぐ方法

上で挙げたネズミの侵入口をふさぐ方法を解説します。

台所へのネズミの侵入口①「換気扇」

上の写真のような換気扇の場合、外部に「シャッター」と呼ばれる部品がついています。

シャッターは、換気扇が回っているときは排気ができるように羽が開き、逆に換気扇が止まっているときは羽が閉じて、外部の冷たい空気や虫が入ってこないようにするという仕組みになっています。

シャッターが閉じていればネズミは入ってこられないはずですが、油汚れでシャッターが閉じずにすき間ができてネズミが侵入してくることがあります。

もし換気扇が止まっている状態でシャッターが閉じておらず、すき間ができているなら油汚れを掃除するか新しい物に交換しましょう。

それで換気扇からのネズミの侵入を防ぐことができます。

システムキッチンの場合は、台所の近くの外壁に排気口があり「ウェザーカバー」と呼ばれるカバーが取り付けられています。

下の写真のようにウェザーカバーの入り口に金網を取り付ければネズミの侵入を防げます。

金網はそのウェザーカバー専用の物をメーカーから購入するか、別に用意した金網を加工してコーキング材などで接着する方法などがあります。

自分で取り付けるのが難しい場合は工務店などに相談してみてください。

台所へのネズミの侵入口②「排水管のすき間」

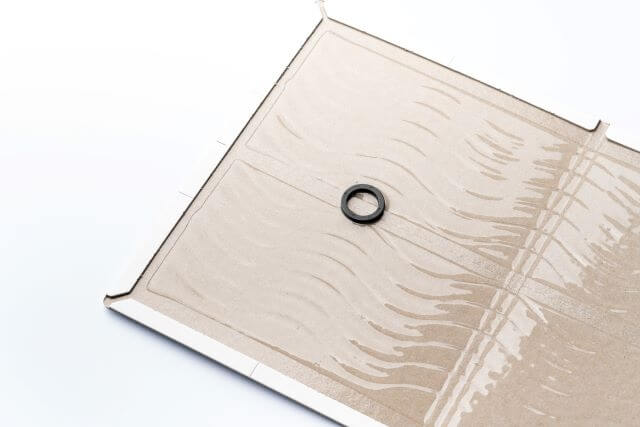

台所のシンク下を見ると、排水管が床を貫通しています。

排水管と床の間にすき間があると、床下からネズミが侵入してくることがあるので専用のカバーやパテ、コーキング材などで埋めましょう。

台所へのネズミの侵入口③「ブレーカーの背面」

台所にブレーカーボックスがある場合はフタを開けて中を確認してください。

ブレーカーボックスには家中のコンセントや電気機器につながる電線が集まるので、背面に電線を通すための大きな穴があけられています。

床下や天井裏にいるネズミがこの穴から室内に侵入してくることがあります。

ブレーカーボックスの内部に、

- ネズミのフンのようなもの

- ネズミがかじったような跡

- ネズミが通ったような跡(黒い汚れ)

- ネズミのものと思われる足跡

などがある場合はここが侵入口の可能性が高いです。

ネズミを防ぐためには、背面にあけられた穴をパテでふさがなければなりませんが、ブレーカー周りでの作業は感電のおそれもあります。

安全のため専門の資格をもった電気工事店に依頼するようにしてください。

台所へのネズミの侵入口④「エアコン配管のすき間」

台所にエアコンがある場合は、エアコン配管が壁を貫通しているところにカバーが取付けられているか(※下の写真参照)またはパテが施工されているか確認してください。

もしカバーやパテがなく配管と壁の間にすき間があるとネズミが侵入口になります。

専用のカバーかエアコン工事用のパテですき間をふさいでください。

壁の破損穴

家具の運搬や子供がぶつかってできた壁の穴を放置すると、ネズミの侵入口になることがあります。

見える範囲だけでなく、台所の家具の裏側の壁に穴があいていないかも確認しましょう。

壁にあいた穴はDIYでもふさげますので、GoogleやYouTubeで「壁 穴 ふさぎ方」と検索してみてください。

忌避剤や超音波も試してみる

ネズミの侵入口をふさいだり、工事店が来るのが少し先になったりするときは、ネズミの忌避剤(煙や匂いでネズミを追い払う)や超音波駆除器を使うのもおすすめです。

超音波や忌避剤の匂いにネズミが慣れてしまうと効果がなくなりますが、一時的にネズミを台所から追い払うことができます。

なお忌避剤は匂いがとても強いので室内での使用は厳禁です。必ず天井裏や床下で使うようにしてください。

ポイント

ネズミによっては最初から忌避剤の匂いや超音波がまったく効かないこともあります。

忌避剤や超音波は「ダメでもともと」くらいの気持ちで使ってみてください。

ネズミの忌避剤も超音波駆除器もAmazonや楽天などで購入できます。

またYouTubeで「ネズミが嫌がる音」と検索するとネズミを追い払う超音波が流れる動画があります。

超音波駆除器を使いたいという方は、まずこちらの動画を試してみてから購入してみてはどうでしょうか。

台所のネズミを駆除する方法

前の章で解説した侵入口をふさいでも台所にネズミが出る場合は、台所以外からネズミが侵入している可能性が高いです。

その場合は台所に現れるネズミを粘着シートや捕獲器、毒エサなどのネズミ対策グッズを使って駆除しましょう。

なお粘着シート、捕獲器、毒エサ(殺鼠剤)の特徴やメリット・デメリットは下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

» ネズミの侵入対策を4つのステップで紹介

おすすめの駆除方法は「粘着シート+エサ」の組み合わせ

台所のネズミを駆除するときにおすすめなのは「粘着シート+エサ」の組み合わせです。

粘着シートを単体で使うよりネズミを駆除できる確率が上がるのでぜひ試してみてください。

設置はとても簡単で、

- 台所周りの床を掃除する

- ネズミの通り道に粘着シートを敷く

- 粘着シートの上にエサを置く

の3ステップで完了します。

詳しいやり方を見ていきましょう。

ステップ1:「台所周りの床を掃除する」

最初に粘着シートを敷く周りの床を掃除してホコリやゴミ、飛び散った油や水濡れをきれいにしましょう。

ネズミの足にホコリやゴミ、油分や水分がついていると粘着シートの粘着力が弱まり、せっかく捕まったネズミに逃げられてしまうことがあるからです。

ステップ2:「ネズミの通り道に粘着シートを敷く」

次に粘着シートをネズミが通ったと思われるところに敷いててください。

ネズミのフン・尿があったところはネズミの通り道の可能性が高いです。

もし通り道が分からない場合は、台所の角や壁ぎわなど、隅の方に粘着シートを敷きましょう。

ネズミは目立たないように、物陰や壁ぎわなどを通る習性があるからです。

粘着シートを敷くときのポイントは、すき間ができないように粘着シートの縁同士を重ねがら、できるだけたくさん敷くことです。

ここに注意!

粘着シートは粘着力が非常に強いので、誤って手を触れないように十分注意してください。

小さい子供やペットがいる場合は「捕獲器」の使用をおすすめします。

ステップ3:「粘着シートの上にエサを置く」

最後に、粘着シートの上にネズミをおびき寄せるためのエサを置きます。

粘着シートの粘着部分にエサを直に置くよりも、小さく切った紙コップや紙皿を粘着シートの上に置き、その上にエサを置く方がエサを交換したときなどに便利です。

もしくはエサを置いた容器の周りをぐるっと粘着シートで囲んでもいいでしょう。

エサを置くときのポイントはネズミが粘着シートの上を通らないとエサにたどり着けないようにすることです。

また、エサを囲む粘着シートが1枚だけの場合、ネズミが粘着を力づくでふりほどいて逃げてしまうことがあるので、エサを囲む粘着シートは2重・3重で置くとより確実にネズミを捕まえられます。

ネズミの駆除効果アップ!粘着シートを使うときの5つのポイント

上で紹介した、粘着シートとエサを組み合わせた罠の効果を高めるポイントを5つ紹介します。

どれも簡単に実践できることばかりなのでぜひ取り入れてみてください。

ポイント①「同じ罠を2ヶ所、3ヶ所作る」

粘着シートとエサで作った罠は1ヶ所だけよりも、場所を少し変えて2ヶ所、3ヶ所あった方が効率的にネズミを駆除できます。

台所での作業や普段の生活に支障が出ない範囲でなるべくたくさん罠を設置してみてください。

ポイント②「罠はすぐに片付けずネズミの警戒心をとく」

せっかく罠を設置してもネズミが中々かからないと「やっぱりダメか…」と片付けたくなりますが、ここが我慢のしどころです。

ネズミはとても警戒心の強い生き物なので、自分が通る道に昨日までなかったものが置いてあると警戒してなかなか近寄ってくれません。

しかしそんなネズミの警戒心も1日、2日、3日…と日数が経つと薄れていくので罠にかかりやすくなります。

そのため罠を設置したら最低でも3日。

できれば1周間は動かさずに放置してネズミの警戒心をといてください。

ただし一週間以上待っても、まったく捕まる気配がない場合は設置場所を変えてネズミが罠にかかるのを再度待ちましょう。

ポイント③「粘着シートやエサを素手で触らない」

粘着シートとエサを設置するときは必ずゴム手袋などをつけて素手で粘着シート、エサに触れないようにしましょう。

ネズミの嗅覚はとても優れているので、人間が素手で触った粘着シートやエサに、”人間の臭い”がついていると警戒して寄り付かなくなってしまいます。

ポイント④「エサ以外の食べ物は片付ける」

粘着シートに置くエサ以外の食べ物は事前にすべて片付けましょう。

他に食べ物が置いてあると、ネズミはそちらを食べに行ってしまうので粘着シートに置いたエサに食いつかなくなってしまいます。

台所の食品の片付け方については前の章で解説しているのでそちらを参考にしてください。

ポイント⑤「エサを工夫する」

ネズミは1匹1匹に個性があり、食べ物の好みにも違いがあります。

そのためエサもなるべく今家に出ているネズミの好みに合わせられると粘着シートにかかる確率がアップします。

台所でネズミに食べられたものを思い出してみてください。

例えばお米が食べられたのなら、今家に出ているネズミはお米が好きな可能性があるのでお米をエサとして置いてみましょう。

もし罠を複数設置している場合は罠ごとにエサを変えてみると、ネズミの好みを知るのに役立ちますし食いつく可能性もアップします。

【注意!】粘着シートは屋外には絶対置かない

粘着シートを使うときの注意点は「屋外には絶対に置かない」ことです。

屋外に粘着シートを置くとネズミ以外の動物である犬や猫、野鳥がかかってしまうことがあります。

犬、猫、野鳥は動物愛護法や鳥獣保護管理法の対象となっているため許可なく駆除したり、むやみに傷つけたりできません。

法律が関わるだけでなく、これらの動物が粘着シートにかかると救出作業が必要になったり、動物病院で診察が必要になったりと、想定外の費用や時間もかかってしまいます。

粘着シートは絶対に屋外には置かず、室内のみで使用してください。

毒エサ(殺鼠剤)を使うときの注意点

駆除効果が高い毒エサにはネズミが家のどこで死ぬか分からないというデメリットがあります。

毒エサを食べたネズミは数時間~数日かけて徐々に衰弱していくので、人の手が届きにくい天井裏や壁の中、床下などでネズミが死んでしまうこともあるのです。

もしネズミがそのような場所で死ぬと死骸をなかなか回収できません。

すると死骸が腐敗して

- 強烈な悪臭が家中に漂う

- ウジやハエが大量に発生する

- ネズミの体液で壁や天井にシミができる

- ネズミに繁殖していたノミ、ダニが家に住み着く

などの”二次被害”が発生してしまいます。

経験豊富なネズミ駆除業者でも二次被害を防ぐために毒エサを使うときは特に慎重になります。

ネズミ駆除業者以外の方が毒エサを使うときは粘着シートや捕獲器と組み合わせて使うといいでしょう。

まとめ:台所のネズミ対策のまとめ

今回は台所にネズミが出たときに行ってほしい洗浄・消毒、侵入口のふさぎ方、駆除方法についてまとめて紹介しました。

ネズミはゴキブリと同じかそれ以上に不衛生な生き物なので、ネズミが台所に出たときは次の6つの作業を行うことが大切です。

- ネズミのフン・尿を掃除・消毒・消臭する

- ネズミに食べられたものを捨てる

- 台所周りの洗浄・消毒・掃除を行う

- ネズミのエサ、巣の材料になるものを収納する

- ネズミの侵入口をふさぐ

- 粘着シートでネズミを駆除する

台所はあなたやあなたの家族の健康を守る大切な場所です。

本記事を参考に、ネズミを寄せ付けない快適で安全な台所作りを始めてみてください。

コメント