「都会で獣害が急増中!」

「シカに注意して運転しましょう」

「イノシシの出没にご注意ください」

こんな言葉をテレビや新聞でよく目にしませんか?

いま日本では野生動物が急増し、それにともなう「獣害」が深刻な社会問題となっています。

この記事では、獣害を起こす動物と獣害の現状、原因などを解説します。

目次

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

獣害とは?原因となる害獣を紹介

「獣害」とは野生動物が人間社会に与える害のことです。たとえば農作物の食害、人や家畜への危害、感染症のまん延など、人の生活に不利益をもたらすものがあげられます。

獣害をもたらす動物を総称して「害獣」と呼び、下記の「シカ、イノシシ、カラス、ネズミ、イタチ、コウモリ、アライグマ、ハクビシン」の8種が代表的です。

1.シカ(ニホンジカ・エゾシカ)

- 全国で急増中の代表的な害獣

- 農林業への被害が最も大きい

- 体長1~2メートル、体重100キロ

- 本州、四国、九州に生息

2.イノシシ

- シカと同様、生息数・生息域を拡大中

- 罠を回避するなど学習能力と記憶力が高い

- 体長1~2メートル、体重100キロ

- 主に本州の関東以西、四国、九州に生息

3.カラス

- 農作物を荒らす代表的な鳥

- 知能が高く、いたずらで作物の苗を引き抜く

- 体長50~60センチ、体重600グラム

- 日本全国に生息

4.ネズミ(家ネズミ)

- 民家に住みつくネズミを「家ネズミ」と呼ぶ

- クマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミの3種

- 20種以上のウィルス、病原菌、寄生虫を保有

- 体長20センチ、体重200グラム(クマネズミ)

- 日本全国に生息

5.コウモリ(イエコウモリ)

- 翼があり空を飛ぶ唯一の哺乳類

- ウイルスを多数保有する「ウイルスの貯水池」

- ゴキブリなど害虫を食べる益獣の面もある

- 体長5センチ、体重10グラム

- 日本全国に生息

6.イタチ

- 「ニホンイタチ」「チョウセンイタチ」の2種

- 泳ぐ、壁を登るなど運動能力が高い

- 小柄で細長い体が特徴

- 体長40センチ、体重500グラム

- 日本全国に生息

7.アライグマ

- 北アメリカ原産の外来生物

- 高い繁殖力と凶暴性で最も危険視される害獣

- 尾のしま模様が特徴

- 体長60センチ、体重10キロ

- 一部地域をのぞき、ほぼ日本全国に生息

8.ハクビシン

- 東南アジア原産の外来生物

- 顔中央の白い筋が特徴

- 甘いものを好み果物を食害する

- 体長60センチ、体重4キロ

- ほぼ日本全国に生息(北海道、沖縄を除く)

生活を直撃する4つの獣害

獣害にはさまざまな種類がありますが、とくに問題になるのは次の4つです。

- 農作物の食害で農業離れが進む

- 森林を食べつくし災害の原因になる

- 噛みつき、飛び出しで死傷者が発生

- 住宅に侵入して人の生活をおびやかす

ひとつずつ詳しく見てみましょう。

獣害1.農作物の食害で農業離れが進む

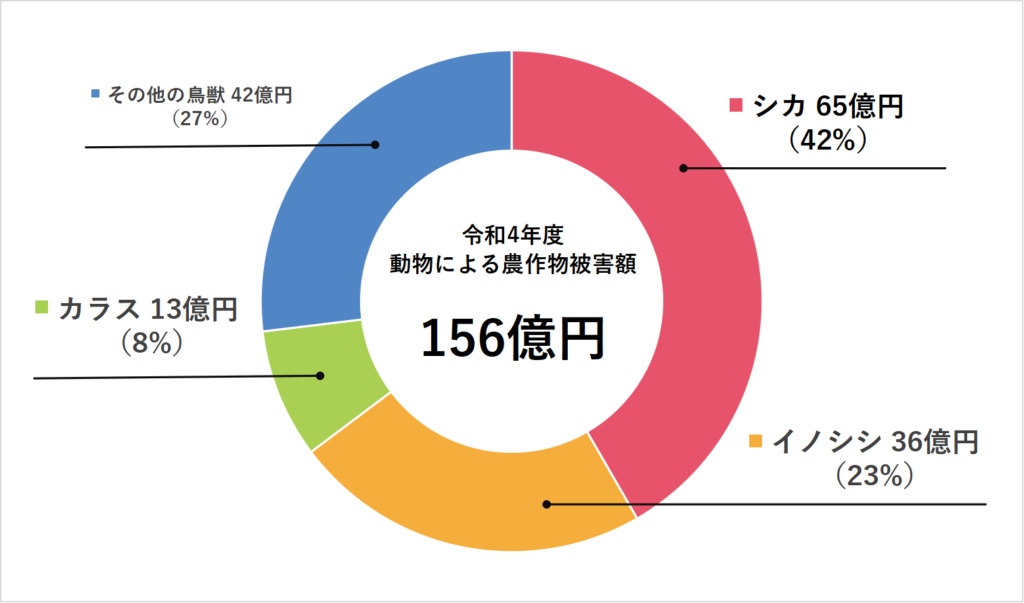

日本で最も深刻な獣害は農業への被害で、令和4年度の農作物被害額は全国で156億円にのぼります。

とくに「シカ、イノシシ、カラス」によるものが大きく、この3種で被害額の70%以上を占めます。

獣害を受けやすいのは「トウモロコシ、スイカ、イチゴ、ミカン、サツマイモ、トマト」など、甘くて栄養価の高い作物で、収穫直前に農園のトウモロコシが全滅したという事例もめずらしくありません。農家も田畑を柵で囲むなど対策しますが、柵を押し倒したり、穴を掘って侵入したりするため完全に防ぐのは難しいのが現実です。

農作物被害は農家の意欲低下につながり、田畑の放棄や離農(農業をやめること)の原因となります。

実際、香川県高松市が行ったアンケート調査では「農業をやめたい」「農業の規模を縮小したい」と回答した人の12.1%が「有害鳥獣の被害が続いていること」を理由にしています(※1)

近年の被害額は減少傾向にありますが、獣害が減ったのではなく、農業離れで被害を受ける田畑が減っているだけという指摘もあり、農作物への獣害は食料自給率につながる社会問題といえるでしょう。

(※1)出典:香川県高松市 農業振興に関するアンケート調査結果報告書

獣害2.森林を食べつくし災害の原因になる

シカの急増による森林の荒廃も大きな課題です。

令和4年度の野生鳥獣による森林被害面積は全国で約4,600ヘクタール(1辺7キロの正方形とほぼ同じ広さ)で、このうちシカによる被害がおよそ7割を占めます。(※2)

シカは雑草、落ち葉、苗木、樹木など植物なら何でも食べてしまうため、シカが増えすぎると新しい草木が育たず、山肌がむき出し(裸地化)になります。裸地化した山の地面には水がほとんど染み込まず、土の流出を防ぐ木々もないため、雨天時に洪水や土砂崩れなどを引き起こします。

2024年7月に滋賀県で発生した土砂災害も、シカによる山の荒廃が一因とされているのです。(※3)

(※2)出典:林野庁 野生鳥獣による森林被害

(※3)出典:東京新聞 土砂崩れを起こしたのは「シカ」だった

獣害3.噛みつき、飛び出しで死傷者が発生

野生動物が原因で人が死傷するケースもあります。

動物による加害というと「クマ」のイメージが強いですが、シカやイノシシも原因となります。

シカによる人的被害

シカはもともとおとなしい生き物で積極的に人間を襲うことはありませんが、叩いて怒らせたり、不用意に触ったりすると攻撃してくることがあります。

たとえば奈良公園では、観光客がシカに噛みつかれたり、蹴られたりする事故が年間100〜200件起こっています。(※4)

またシカの飛び出しが原因の交通事故も増加中です。

北海道ではエゾシカによる交通事故が2021年だけで4,000件を超え、急ブレーキによる後続車の追突、対向車線へのはみ出しによる死傷事故などが発生しています。(※5)

(※4)出典:産経新聞「奈良のシカ」過去にはおのでたたかれ死亡例も

(※5)出典:讀賣新聞オンライン 道路に突然飛び出すシカと車が衝突、死傷事故が多発

イノシシによる人的被害

イノシシはクマと並ぶ大型獣ですが、臆病でおとなしい性格です。人に遭遇すると逃げていったり、物陰に隠れてやり過ごそうとしたりと、積極的に人を襲うことはありません。

しかし怪我で興奮状態だったり、子育て中に子どもに近づいたりすると攻撃してくることがあります。

イノシシによる人身被害は全国で年間50〜70件ほど発生し、被害者が死亡した事例もあります。(※6)

事故は山中だけでなく、繁華街や住宅地でも起こっているため「イノシシ出没中」などの警報が出ている地域はとくに注意が必要です。

(※6)出典:環境省 イノシシによる人身被害について

獣害4.住宅に侵入して人の生活をおびやかす

野生動物は人家の屋根裏や床下に住みつくこともあります。家の中は雨風と寒さをしのげ、外敵にも襲われない理想的なすみかになるためです。

家屋へ住みつくのはおもに「ネズミ、コウモリ、イタチ、アライグマ、ハクビシン」で、床下換気口の格子、外壁を貫通する配管周り、ずれた屋根瓦など、わずかなすき間から屋内へ侵入します。とくにネズミは体が小さいため、500円玉サイズのすき間も通り抜け可能です。

家の中に動物が住みつくと、糞尿による悪臭や汚損、動物が持ち込んだダニ・ノミの大量発生、天井裏からの騒音で眠れないなどの被害が起こります。またネズミが電気配線をかじり、火災を起こした事例もあります。(※7)

東京23区などの都市部でもアライグマやハクビシンに関する相談が増えているため(※8)、庭に動物が入ってきたりしている場合は、住みつかれないよう早めに追い払いましょう。

(※7)出典:東京消防庁 予防部調査課 動物が原因で出火した火災事例について

(※8)出典:東京都環境局 都民からの相談件数

害獣が増えた3つの理由

獣害が多発する最大の原因は「動物の数が増えすぎたこと」です。

たとえばハクビシンは、もともと一部の地域でしか見られないめずらしい生物でしたが、現在は北海道と沖縄をのぞくほぼ日本全域に生息しています。

なぜ害獣が急増したのか、主な理由を3つ解説します。

理由1.天敵の不在

日本には「オオカミ、トラ、ヒョウ」などの肉食獣が存在しません。「ヒグマ」はシカを襲って食べることはありますが、基本的に草食で完全な肉食獣ではないのです。

そのため、ある程度体格の大きい「シカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン」にとって天敵不在の状況となっており、個体数増加の原因と考えられます。

実際、アメリカのフロリダ州では「ビルマニシキヘビ」という肉食の大型ヘビに捕食され、地域一帯のアライグマが激減したという報告があり、天敵の有無は影響が非常に大きいといえるでしょう。(※9)

(※9)出典:AFP BBNews 外来種が原因でフロリダのウサギやアライグマが激減

理由2.無意識の餌付け

「人は怖くない」「人の近くには餌がある」と動物が学習したことも原因の1つです。

本来、多くの動物は「人」を恐れるため、山から降りてくることはめったにありませんでした。

しかし住民の高齢化や移住などで人口が減った地域では、人に遭遇したり、捕獲されたりする機会が減るため、動物は安心して人里へ出てくるようになります。

人里には「空き家の庭の柿」「廃棄された野菜や果物」などの餌が豊富ですが、これらは人間にとって価値がないため、動物が食べていても怒って追い払ったりはしません。

このような「人の脅威が減った」「食べても怒られない餌がある」という状況は無意識のうちに動物を餌付けし、繁殖を盛んにするだけでなく、動物の行動をエスカレートさせる原因にもなります。

参考1:KOKOCARA 獣害が映し出す人間社会の課題。

参考2:公益財団法人 SOMPO環境財団 獣害・なぜ増える・どう防ぐ

理由3.法律による捕獲・駆除の制限

国による保護政策も、動物の急増に大きく関わっています。

獣害を防ぐには、動物を適度に捕獲・駆除(殺処分)する必要がありますが、日本に生息するほぼすべての野生動物は「鳥獣保護管理法」という法律で守られており、捕獲や殺傷が禁止されています。

先に紹介した「シカ、イノシシ、カラス、コウモリ、イタチ、アライグマ、ハクビシン」などの害獣も同法の対象で、捕獲・駆除には「狩猟免許」と「自治体の許可」が必要となり、ハードルが高いといえます(ただし家ネズミ3種は法律の対象外で、自由に駆除可能)。

乱獲防止のための規制は必要な一方、過度な制限が害獣増加の要因になったともいえるでしょう。

害獣が侵入したら自力で追い出すか駆除業者へ依頼

もし自宅の屋根裏や床下に害獣が住みついたら、すぐ撃退しましょう。動物は一度すみかにした場所から自然に出ていくことは少ないためです。

追い出しにはトウガラシやハーブを含んだ忌避剤(においで動物を追い払う薬剤)、くん煙剤が効果的です。どちらもホームセンターやネット通販で購入できるので探してみてください。

もし市販の対策グッズで追い出せない場合は、プロの駆除業者へ依頼しましょう。豊富な知識と経験で害獣を確実に追い出し、再侵入防止対策や糞尿の清掃まで行ってもらえます。

電話相談、現地調査、見積もりは無料で、分割払い対応、しつこい営業はしないなど、安心して利用できるところも増えています。獣害に悩んだら一度相談してみるとよいでしょう。

- 対処方法

- 業者選び

- 害獣の特定

まとめ|獣害は誰にでも起こる可能性がある

野生動物が急増する日本では、誰もが獣害を受ける可能性があるため、自治体の「動物注意報」をチェックし、被害を予防することが大切です。

自宅の庭に害獣らしき動物がやって来る場合も、市役所に相談すれば追い払う方法を教えてくれるので、積極的に活用しましょう。

このサイト「害獣駆除ガイド」を運営する「(一社)日本有害鳥獣駆除・防除管理協会」でも獣害のご相談を承っております。

「自宅の屋根裏から動物の足音が聞こえる」「所有する空き家に動物が居付いてしまった」などでお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

コメント