あいさつ

こんにちは。

突然ですが、皆さんは害獣被害に遭われたことがありますか?

ある、という方は決して多数派ではないでしょうが、”テン“の害獣被害に遭ったという方は、さらに少数かと思われます。

それゆえ、テンやその対策に関する情報は恒常的に不足しており、また、テン対策に特化した駆除グッズも少ないため、初めてテンによる害獣被害に遭われた方は何をすべきか右も左も分からない状況です。

そこで今回は、”テンによる害獣被害に遭われた方”に特化したお役立ち情報を詳しくご紹介したいと思います!

目次

ヒアリング

最近自宅の敷地にテンが入ってきて、そこらじゅうで糞をされたり、外で飼ってた亀を食い殺されたりしたのよ!!

腹も立つし何とかしたいけど、私の足音を聞くと逃げ出しちゃうから、全然捕まえられないのよね…。

お気持ちは分かりますが、野生動物の捕獲には大変危険が伴いますので注意してください。

後で詳しくご紹介するように、テンの捕獲・駆除を行うには狩猟免許が必要になります。

また、テンが敷地に頻繁に出入りするということは、自宅の床下や倉庫などがテンの住み処となっている可能性もあります。

お心当たりはありますか?

そういえば最近…床下からガサガサッって変な音がするような気がするわ!

ウチは家が古くて、基礎の通気口の鉄格子が錆びて壊れてるのよね…。

もしかして、そこから床下に侵入しているのかしら?

その可能性は大いにあります。

床下に棲みつかれているとなると、対策や駆除の難易度がよりますでしょう。

これから解説する害獣駆除の手順、駆除グッズ、諸々の注意点をしっかり理解した上で、ご自身で駆除を行うか、専門業者に依頼するかを検討してください。

テンによる害獣被害

テンはイタチ科の動物で、在来種として日本各地にホンドテン・ツシマテンなどの亜種が生息します。

食性は雑食で、果物や小動物、昆虫や穀物などを食べ、しばしば家屋に侵入して被害をもたす”害獣”としても扱われます。

そんなテンによる害獣被害にはいくつかの種類がありますが、大まかに以下のように大別できます。

農作物や家畜への被害

テンは雑食ですが、特に果物や小動物を好んで食べます。

テンが畑や庭に出没すると、農作物や家畜(ニワトリなどの小型哺乳類、カメなどの爬虫類など)が食い荒らされたり殺されたりすることがあります。

建物への被害

テンが家屋に住み着くと、糞尿やエサの汁で天井や壁にシミができたり、断熱材や配線などに噛み付かれて家屋の資産価値を毀損します。

これにより家屋の構造や機能が損なわれたり、火災の危険が高まったりします。

住環境への被害

騒音

テンは繁殖期になると家屋の天井や屋根裏に侵入して巣を作りますが、夜行性なので、人々が寝静まる時間帯に足音や鳴き声を出します。

テンの鳴き声は「フィヤフィヤー」や「ギューウーギュギュ」といった高い音で、人間にとっては不快なものです。

悪臭

テンは同じ場所に糞尿をする習性があります。

テンの糞尿は悪臭が強く、家の中に臭いが漏れてきます。

また、テンが持ち込んだエサが腐敗して死臭を発することもあります。

健康への被害

テンは攻撃的な性格で、刺激されると噛んだり引っかいたりします。

テンは野生動物なので、多くの細菌やウイルスを持っており、噛まれたり引っかかれたりすることで怪我や感染症を患うリスクがあります。

また、テンの糞尿にも細菌やウイルスが含まれているので、触れないように注意が必要です。

役立つ対策グッズ

燻煙剤

燻煙剤とは害獣の嫌がるハッカなどの成分を、不完全燃焼させることで煙や霧を発生させるタイプの忌避剤です。

害獣の隠れ場所や通り道に設置したり、密室空間の中で焚くことで効率的に害獣の駆除できます。

しかし、使用する際には注意点があります。

妊婦や子ども(赤ちゃん)への影響

燻煙剤は哺乳動物への安全性が高い成分でできていますが、子どもが誤って吸い込んでしまうことのないよう、使用中の部屋には近づかないようにし、使用後もタオルやハンカチで口を覆ってから部屋に入り、充分な換気をするようにしましょう。

また、子どもが使うおもちゃや哺乳瓶、ベビーベッドなどは煙や霧に触れないようビニールシートなどで養生したり、あらかじめ別の部屋に移しておくとより安全でしょう。

ペットへの影響

害獣に効果のあるものとしてネズミ用燻煙剤が市販されていますが、このタイプの燻煙剤はペットなどの動物にも悪影響を及ぼすため、使用時にはペットも一緒に外出するのがおすすめです(飼育している魚の水槽や昆虫なども、一時的に部屋の外に出しておきましょう)

電化製品への影響

燻煙剤の煙や霧は電化製品に影響を与えてしまうことがあります。

使用前にテレビやパソコン、プリンター、オーディオ製品などの精密密機器にはカバーや新聞紙、ビニールシートなどをかけるようにしましょう。

またブルーレイディスクやDVD、CDなどは専用ケース内収納するようにしましょう。

火災報知器・警報報機への影響

火災報知器やガス警報器などは燻煙剤の煙や霧に反応してしまうことがあるため,燻煙剤はそうした器機の真下では使わないようにしてください。

また、あらかじめ同封されている袋などで覆って使用してください。

使用時には部屋の窓や換気口を閉め切り、害獣の隠れ場所である引き出しや戸棚、押し入れなどを開けておきましょう。使用中に煙が空間の外へ逃げてしまうと、十分な効果を発揮できません。

置き型忌避剤

害獣駆除に用いる置き型忌避剤は、害獣がが嫌がる植物の臭いや成分を含んだゲルや粒などの忌避剤で、屋根裏や庭などに置くことで害獣の侵入を防ぐ効果があるものです。

おおむね、効果が数ヶ月と長期に渡って持続するのが最大のメリットです。

置き型忌避剤には、以下のような種類があります。

木木酢液・木タール・ニンニク・セラミックセメントを配合した固形タイプ

天然素材で作られた忌避剤で、木木酢液や木タールなどの強力な臭い成分が害獣を追い払います。

ニンニクなどを使用しているため、手で直接触れると臭いや色が付着します。

ハバネロを配合した粒状タイプ

ハバネロ使用した強力な忌避剤で、害獣の嗅覚を鈍らせ皮膚や目に刺激を与えることで、近づかれることを防ぎます。

ただし人間にとっても刺激の強いものなので、使用時には手袋をはめ、皮膚や目に成分が付着した際は速やかに水などで洗い流すよう注意してください。

植物成分を配合したゲルタイプ

害獣が本能的に嫌がる、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などの天然由来の植物成分が含まれており、ゲルが少しづつ蒸発することで有効成分を放出します。

使用条件によって異なりますが、約2ヶ月ほど効果が持続します。

置き型忌避剤は、害獣だけでなく人間やペットにも影響する可能性があるので、特にアレルギー体質の方や小さな動物は注意が必要です。

また、使用方法や注意事項をよく読んでから使用してください。

超音波装置

超音波を発生させる装置はネットショップなどで市販されているので、どなたでも購入できます。

価格は1000円〜5000円程度とお求めやすく、ソーラー発電式、USB充電式、乾電池式と、様々な給電タイプのものがあるので、使用状況に合ったものを選択してください。

商品によっては周波数域の可変に対応する物もあるので、テンに限らずネズミ、ネコ、アライグマ、ハクビシンなどの動物はもちろん、クモ、ゴキブリ、蚊、アリなどの昆虫にも有効であるとされています。

また、超音波は人間には聞こえない周波数の音なので、人間の住環境を妨げないというメリットもあります。

超音波によるノイズはテンなどの動物を一時的に混乱させる効果はあるものの、時間が経つと慣れてしまう可能性があります。

一度順応されてしまえば効果が減少するだけでなく、そもそも超音波は全方位に拡散するわけではないため、テンを撃退するためには、テンの通り道や巣にピンポイントで超音波を当てる必要があるというデメリットもあります。

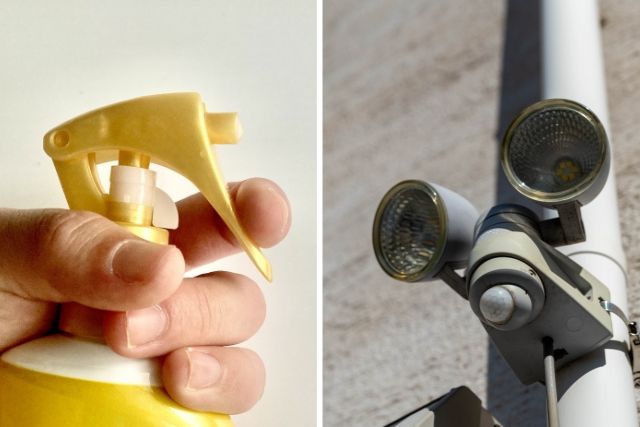

センサーライト

センサーライトは、害獣の動きを赤外線センサーで感知して強力なライトを点灯させるグッズです。

害獣が暗闇を好む性質を利用して驚かせて撃退し、テンを始めとしたアライグマ、イタチ、ハクビシンなど、多くの害獣に効果を発揮します。

ただし、センサーの性質上、人やペットにも反応するため注意が必要です。

また、光は虫を集める性質を持っているため、様々な昆虫や、その昆虫を食べようとする小動物までも引き寄せてしまう可能性があります。

しかし、近年広く利用されているLEDライトは、従来の白熱球・蛍光灯とは違って、ほとんど紫外線を出さないので、さほど気にする必要はないかもしれません。

対策グッズにも色々あるのね…。

床下に棲みついてるのなら、燻煙剤とかが有効かもしれないわね。

あと、糞が頻繁に落ちてる場所に忌避剤を置いておこうかしら?

注意点

ケガ・感染症

テンは、可愛らしい見た目とは裏腹に攻撃的な性格をしています。

不用意に近づくと、テンに噛まれたり引っかかれて怪我をするだけでなく、感染症を罹患する危険性もあります。

また、テンが保有する細菌やウイルスには、破傷風や猫ひっかき病などがあり、これらの感染症は重症化すると命に関わることもありますので、テンに噛まれたり引っかかれたりした場合は、すぐに医療機関に行って処置を受ける必要があります。

このような理由から、テンの駆除は危険が伴うためご自身で行う事はオススメできません。

テンの駆除には狩猟免許や自治体の許可が必要ですし、テンの捕獲や回収には専門的な知識や技術が必要なので、害獣駆除の専門業者に依頼するのが最も安全で確実な方法と言えるでしょう。

害獣駆除業者は、テンの生態や特徴を熟知しており、適切な薬剤や捕獲器を使ってテンを駆除してくれます。

法律

害獣駆除というのは、人間の生活に害を及ぼす鳥獣を捕獲したり殺傷したりすることを言いますが、害獣と一口に言っても、法律によってその捕獲等が規制されている場合があります。

その法律が以下に解説する鳥獣保護管理法と動物愛護法です。

鳥獣保護管理法

鳥獣保護管理法は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図ることを目的とした法律です。

鳥獣保護管理法では、鳥類や哺乳類に属する野生動物を対象とし、その種類や生息数に応じて狩猟鳥獣と希少鳥獣に分けています。

鳥獣保護管理法においては、鳥獣や鳥獣の卵の捕獲、殺傷、採取、損傷させることを原則として禁止し、捕獲許可や狩猟免許を取得した場合に限り、例外として定められた区域・期間・目的を守るなどの一定の条件下で害獣駆除を認めています。

え!? 害獣駆除って免許が必要なの!?

じゃあ、自分でテンを駆除しようとしたら、その為だけに免許を取得して、許可まで取らなきゃいけないってこと…?

面倒だし、今すぐに何とかしたいし…業者に頼んだ方が良いのかしら。

動物愛護法

動物愛護法は、動物の命を尊重し、動物の愛護と適正な飼養を推進することを目的とした法律です。

動物愛護法ではテンを含む牛や馬、犬や猫などの愛護動物を無闇に殺したり傷つけたりすることを禁止し、違反した場合の罰則を定めています。

さらに、動物の販売や保管などを営利目的で行う動物取扱業者に対しても、登録や基準の遵守などを義務づけています。

これにより、ペットショップやブリーダー、動物園などが動物に対して適切なケアを行うことを保証しています。

立件の実例

はこわなでヒグマを捕獲した事例

知事の許可を受けずに、牧場内にはこわなを設置してヒグマを捕獲した人が、罰金30万円の判決を受けました。

裁判所は、ヒグマの保護や危険防止の観点から、はこ罠による捕獲を厳しく規制している鳥獣保護管理法に違反すると判断しました。

洋弓銃でマガモやカルガモを狩猟した事例

食用とする目的で、狩猟期間中に狩猟免許を所持していた人が、洋弓銃でマガモやカルガモを狩猟したところ、罰金10万円の判決を受けました。

裁判所は、洋弓銃の使用を鳥獣保護管理法が禁止する「危険猟具に指定された弓矢を使用する方法による捕獲」に当たると判断しました。

駆除のステップ

調査

害獣は基本的に人目を避ける傾向にあるので、害獣被害に遭っていても、害獣の姿そのものを確認できないケースがあります。

種が特定できないと最適な対応策を取れないので、多くの動物が活発になる夕方から夜にかけての時間帯に現場周辺を確認したり、糞が放置されている場所に監視カメラを設置して、どういった動物による犯行なのか特定しましょう。

その後、テンがどこに住み着いているか、どのような被害をもたらしているか、どのくらいの個体数がいるかなどを調査します。

テンの糞尿や毛、足跡、噛み跡などの痕跡を探したり、テンの鳴き声や物音を聞いたり、また、テンが好む食べ物や匂いを仕掛けて、テンの反応を確認する、といった方法をとると良いでしょう。

このステップで得られた情報は、次のステップでの駆除方法や対策方法の選択に役立ちます。

準備

次に、テンを駆除するために必要な道具や薬剤、許可などを準備します。

具体的には、テンの捕獲や殺処分に使用する罠や毒などの道具や薬剤を用意したり、テンの忌避に使用する忌避剤や光や音などのグッズを用意したりします。

また、テンの駆除には法律上の制約があるため、狩猟免許や自治体の許可などを取得したり、駆除期間や方法などを確認したりします。

このステップで準備した道具や薬剤、許可などは、次のステップでの駆除作業に必要になります。

駆除

次に、テンを駆除するために実際に作業を行います。

このステップでは、テンの出入り口や通り道に罠や毒などを仕掛けたり、テンの住処に忌避剤や光や音などを使ってテンを追い出したりします。

また、テンを捕獲や殺処分した場合は、テンの死骸の処理(自宅敷地内に埋める、新聞紙で包むなどした上で燃えるゴミに出す)、糞尿などの残渣を回収が必要になります。

再発防止

一度でも動物が棲みついた場所は、他の個体、他の動物にとっても快適な環境であることが多いので、最後に、動物が再び侵入しないように再発防止のための対策を行います。

このステップでは、テンの侵入口や通り道を塞いだり、テンが嫌がる忌避剤や光や音などを設置したりします。

また、テンが食べ物を探しに来ないように、生ごみや果物などを片付けたり、畑や鶏舎などに柵を設置することも選択肢の一つです。

このような再発防止の対策を行うことで、害獣被害の不安に怯えることのない環境を取り戻せるでしょう。

思いのほか手間暇がかかるのね……。害獣駆除を舐めてたわ。

失敗した時のこととか、怪我や病気のリスクとか考えると、やっぱり業者に頼んだ方が良さそうね。

安物買いの銭失いにはなりたくないもの。

おわりに…

解説はここまでですが、如何でしたか?

害獣対策は焦らずに、必要な情報をしっかり把握した上で行いたいところです。

当サイトでは他にも様々な害獣に関する役立つ知識を発信していますので、何かお困りごとがございましたら是非参考にしてくださいね。

コメント